近年、BtoBマーケティングにおいて「ナーチャリング(見込み顧客の育成)」の重要性が高まっています。リードを獲得した後、関心度や検討段階に応じて適切な情報を届け、商談・受注へとつなげるには、戦略的な設計が不可欠です。

本記事では、ナーチャリングの基本から代表的な手法、導入ステップ、成功のポイントまでをわかりやすく解説します。

シャコウではBtoBマーケティングに関する情報をYouTubeで発信しています。初心者の方でもBtoBマーケティングを網羅的に理解できる内容になっていますので、ぜひ参考にご視聴ください。

▼ゼロから始めるBtoBマーケティング第1項

「The Model(ザ・モデル)とは?BtoBマーケ・セールスはなぜ失敗する?」編

リードナーチャリングとは

リードは獲得して終わりではなく、いかに購買意欲を高めていくかが重要であり、その鍵を握るのが「ナーチャリング」です。ここでは、ナーチャリングの意味や役割、注目されるようになった背景を解説します。

ナーチャリングの意味

ナーチャリング(nurturing)とは、日本語で「育成」や「養成」を意味する言葉です。マーケティングの文脈では、獲得した見込み顧客(リード)と継続的にコミュニケーションを取りながら、商品・サービスへの関心度を高め、購買意欲を育てていく活動を指します。

例えば、展示会やWeb広告などで獲得したリードの多くは「いずれ必要になるかもしれないが、今すぐ購入するわけではない」という未成熟な状態です。

こうしたリードに対して、適切なタイミングで役立つ情報を届けることで、購入意欲を高めていくのがナーチャリングの目的です。

マーケティングにおけるナーチャリングの位置づけ

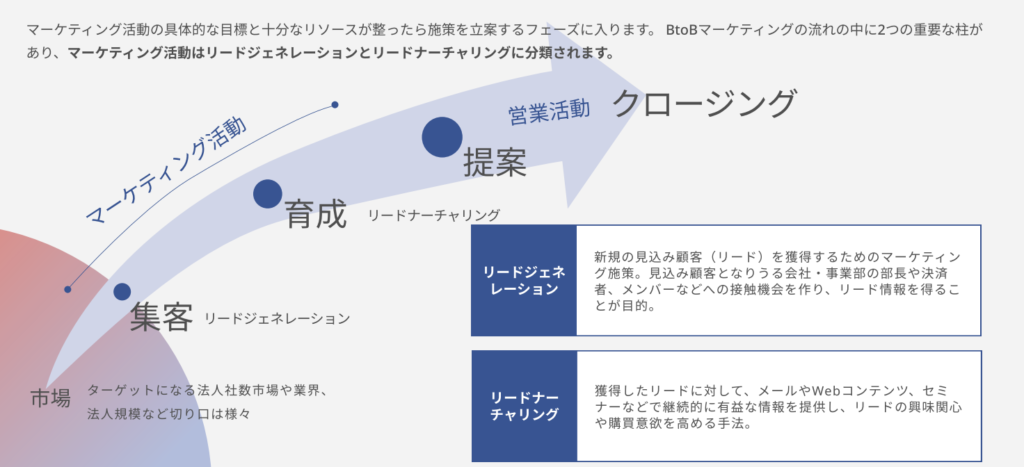

ナーチャリングは、マーケティングファネルの中でも「中間」に位置づけられる活動です。ファネルの上部にあるリード獲得(リードジェネレーション)と、下部にある営業・商談(リードクオリフィケーション)の“橋渡し”の役割を担っています。

特にBtoBビジネスでは、購入までの検討期間が長期にわたる傾向があります。そのため、リードを獲得したあとも、すぐに営業に引き渡すのではなく、一定期間にわたり情報提供や関係構築を行うことで、見込み度合いの高いリードへと育てる必要があります。

ナーチャリングが必要とされる背景

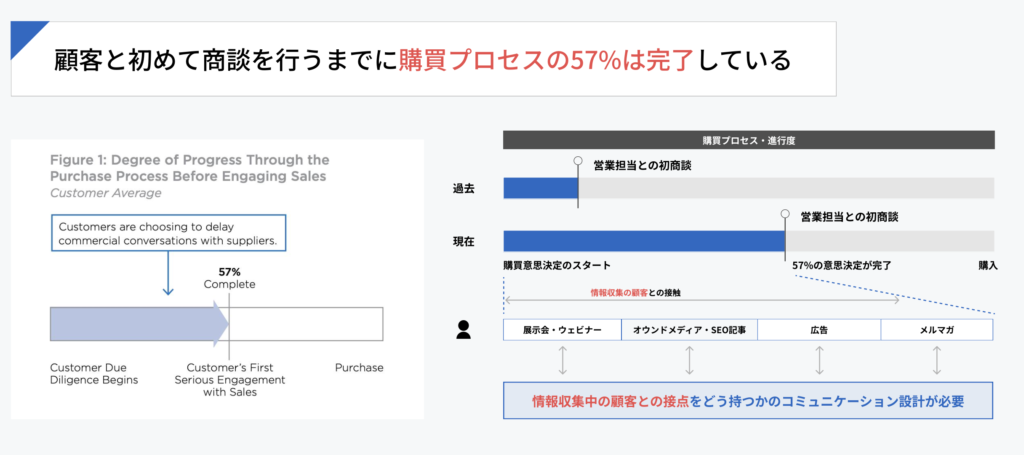

ナーチャリングが重要視されるようになった背景には、営業活動の効率化と顧客行動の変化があります。

従来、顧客へのアプローチは営業が手あたり次第行うのが一般的でした。しかしその方法では時間も工数もかかり、効率が悪くなる傾向にあります。

一方でナーチャリングを活用すれば、リードの関心が高まったタイミングで営業に引き渡せるため、商談化率や受注率の向上が期待できます。

また、デジタル化が進んだ現代では、顧客が自ら情報を集めて比較検討するようになりました。実際に、顧客が初めて商談に至るまでに、意思決定の57%が完了しているというデータもあります。

こうした中で、顧客にとって価値ある情報を段階的に提供し、信頼関係を築いていくナーチャリングの重要性が高まっているのです。

▼BtoBマーケティングについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

▼シャコウでは、BtoBマーケティング初心者に向けた、完全入門書を用意しています。BtoBマーケティングについてより深く知りたい方は以下の資料も合わせてご覧ください。

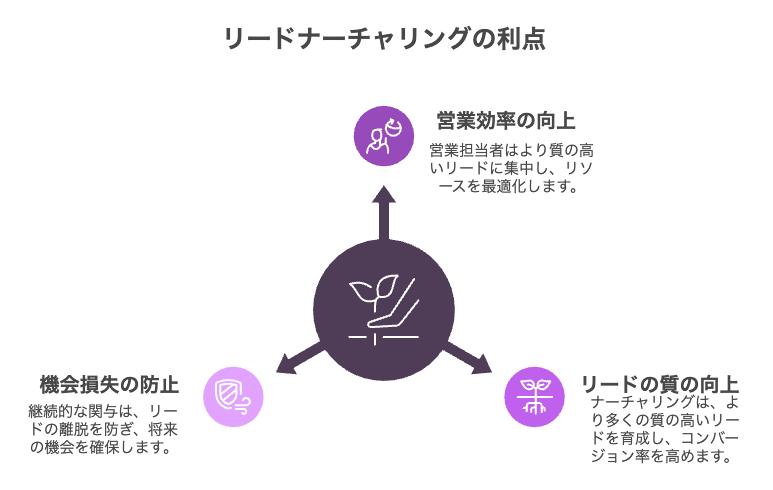

ナーチャリングの3つの効果

ナーチャリングは、リードとの関係構築を通じて、営業活動の質と成果を高める重要な施策です。ここでは、ナーチャリングの実施によって得られる効果について解説します。

営業効率の向上

ナーチャリングによって、ある程度関心が高まったリードを営業に引き渡すことができるため、アプローチの無駄が減り、商談化率や受注率の向上につながります。

前述したように、従来は獲得したすべてのリードに対して営業が一律にアプローチをかけていましたが、この方法では「今すぐ購入する気がない層」への対応に多くの時間と労力を割くことになります。

ナーチャリングを行うことで、こうした見込みの低いリードには継続的な情報提供を行い、関心が高まった段階で営業と接点を持たせる、という役割分担が可能になります。

その結果、営業担当者は「今すぐ話を聞きたい」という状態のリードに集中でき、限られたリソースを効率的に活用できるようになります。

リードの質の向上

ナーチャリングは、単にリードの数を増やすのではなく、一人ひとりの購買意欲を育てることで「質の高いリード」を増やす活動でもあります。

例えば、メール配信やホワイトペーパーの提供、セミナーの案内などを通じて、リードが抱える課題に対する理解を深め、自社サービスの必要性を徐々に実感してもらうことができます。

このような段階的な接点によって、リードの課題意識やニーズが明確になり、営業活動に必要な情報も事前に蓄積されていきます。

結果として、商談の精度が上がり、提案の的確性や成約率の向上につながります。つまり、ナーチャリングは“数より質”を重視したマーケティングの基盤づくりでもあるのです。

失注や機会損失の防止

ナーチャリングは、検討段階にあるリードの離脱や取りこぼしを防ぐ上でも有効です。

営業のタイミングが早すぎたり、情報提供が不十分だったりすると、「今はまだ必要ない」と判断され、他社に乗り換えられたり、興味を失われたりすることがあります。特にBtoB領域では、購入までの検討期間が長く、比較検討も慎重に行われるため、こうしたケースは見込みがあったはずのリードを失う=機会損失につながってしまいます。

ナーチャリングでは、継続的に情報を届けて関係性を保つことで、顧客の関心を少しずつ高めていきます。その結果、タイミングが合ったときに自社を選んでもらいやすくなり、将来的な商談チャンスを逃しにくくなります。

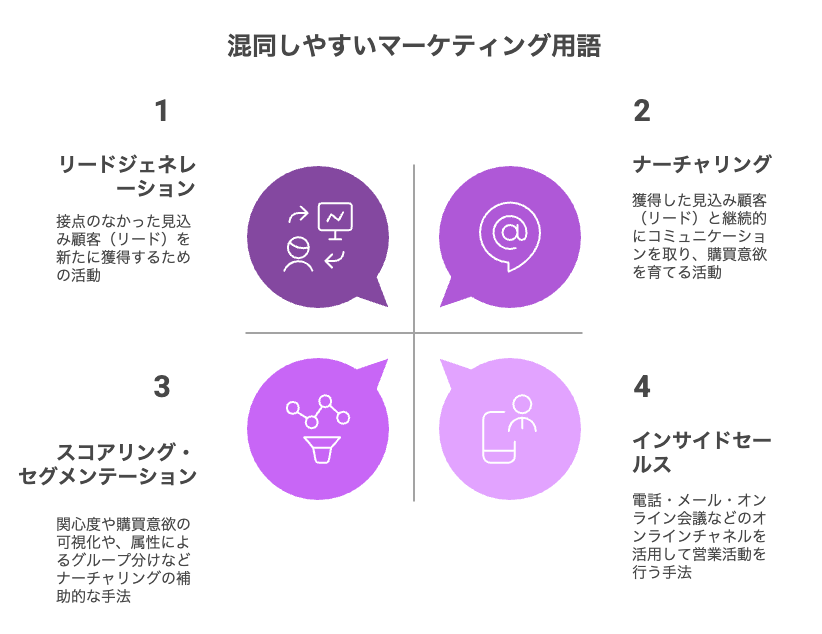

ナーチャリングと混同されやすい用語の違い

ナーチャリングはマーケティング活動の中でも重要な要素ですが、似たような用語と混同されるケースが多くあります。ここでは、特に混同されやすい「リードジェネレーション」「スコアリング・セグメンテーション」「インサイドセールス」との違いを整理します。

リードジェネレーションとの違い

リードジェネレーションは、見込み顧客(リード)を新たに獲得するための活動です。広告、展示会出展、Webサイトでの資料請求などを通じて、まだ接点のなかった顧客とつながりを持つことを目的としています。

一方、ナーチャリングは、すでに獲得したリードに対して行う「育成活動」です。つまり、

- リードジェネレーション=リードを「集める」活動

- ナーチャリング=リードを「育てる」活動

という違いがあります。両者はマーケティング施策として連続しており、獲得から育成までを一貫して設計することが成果につながります。

\リードジェネレーションとナーチャリングの違い/

\リードジェネレーションの手法/

スコアリング・セグメンテーションとの違い

スコアリングやセグメンテーションは、ナーチャリングの補助的な手法で、それ自体が顧客を育てる活動ではありません。

スコアリングは、顧客の行動や属性に応じて点数をつけ、関心度や購買意欲の高さを数値で可視化します。例えば、

- 資料ダウンロードで10点

- セミナー参加で30点

といった形で、見込み度を定量的に評価できます。

セグメンテーションは、リードを属性や興味関心、行動履歴などでグループ分けすることです。例えば、製造業とIT業界のリードにそれぞれ異なる内容の資料やメルマガを配信するなど、グループごとに適した情報を届けるために活用されます。

これらはあくまで、ナーチャリングの精度や効率を高めるための「設計ツール」であり、顧客との関係構築そのものではないという点が特徴です。

インサイドセールスとの違い

インサイドセールスは、対面ではなく電話・メール・オンライン会議などのオンラインチャネルを活用して営業活動を行う手法です。特に、オフラインで営業を行うフィールドセールス(訪問営業)と役割分担をしながら、商談化の初期段階を担う役割として注目されています。

ナーチャリングとは目的が似ている部分もありますが、役割に違いがあります。ナーチャリングはあくまで「マーケティング領域での顧客育成活動」であり、メール配信やコンテンツ提供などを通じて、リードの関心を高める活動です。

一方、インサイドセールスは「営業領域におけるリード対応」であり、関心度の高いリードに対して個別対応を行い、商談に結びつけることが主な役割です。

\インサイドセールスの一種 SDRについて/

\インサイドセーするの一種 BDRについて/

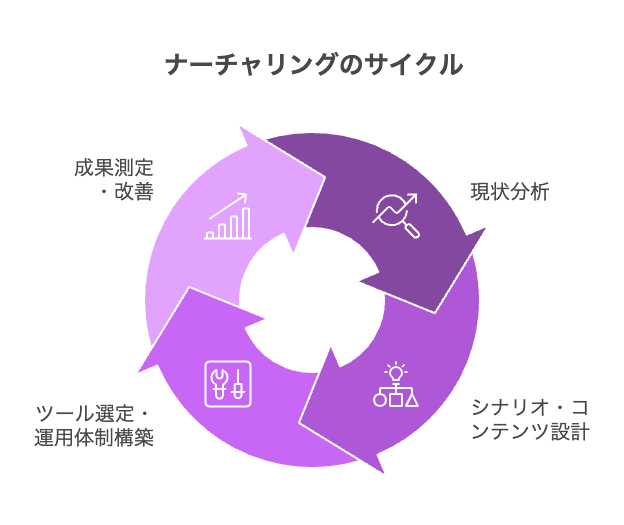

ナーチャリングの導入・実践ステップ

ナーチャリングを効果的に機能させるには、単発の施策ではなく、全体を見通した設計と運用が必要です。ここでは、導入から運用までの基本的なステップを4段階で解説します。

現状分析と課題の把握

まずは、自社のマーケティングや営業活動における現状を整理し、どこに課題があるかを明確にすることが重要です。

例えば、「リードは獲得できているが、その後の商談化率が低い」「営業が温度感の低いリードに時間を割いている」といった課題があれば、それはナーチャリングを強化すべきサインといえます。

加えて、どのチャネルでリードを獲得しているのか、どのフェーズで顧客が離脱しているのかなど、現状の数値やプロセスを把握することで、改善すべきポイントが見えてきます。

シナリオ・コンテンツの設計

ナーチャリングでは、顧客の検討段階に応じて適切な情報を届けることが鍵になります。そのためには、ペルソナの設定やカスタマージャーニーの把握をもとに、どのタイミングで、どのような情報を、どの手段で届けるかを設計する必要があります。

例えば、課題認識前の潜在層には「業界動向」や「課題を気づかせる記事」、比較検討中の層には「導入事例」や「製品資料」など、リードの関心度に応じたコンテンツを用意します。

これらを組み合わせた「ナーチャリングシナリオ」をあらかじめ設計しておくことで、施策が場当たり的にならず、一貫性のあるコミュニケーションが可能になります。

ツールの選定と運用体制の構築

ナーチャリングを実践するには、効率的に配信・管理ができるツールの導入が欠かせません。代表的なものに、MA(マーケティングオートメーション)ツールがあります。

MAツールを使えば、顧客の属性や行動に応じて、適切な内容のメールを自動で送信したり、閲覧履歴に合わせて表示する情報を変えたりといった対応が可能になります。

また、ツールの導入だけでなく、誰が設計し、誰が運用・改善を担うのかといった体制づくりもあわせて検討しておく必要があります。運用体制は、マーケティング部門だけで完結させず、インサイドセールスや営業との連携も意識することが重要です。

成果測定と改善

ナーチャリングは一度設計すれば終わりではなく、継続的な改善が成果につながります。KPIとしては、メールの開封率やクリック率、資料ダウンロード数、商談化率などが代表的です。

こうした指標をもとに、「どのコンテンツが効果的だったか」「配信のタイミングは適切か」といった振り返りを行い、シナリオや運用内容をアップデートしていきましょう。

仮説検証を繰り返しながら、少しずつ施策の精度を高めていくことが、ナーチャリングの成功に直結します。

代表的なナーチャリングの7つの手法

ナーチャリングは、リードと継続的な接点を持ち、信頼関係を築いていく活動です。ここでは代表的な7つの手法を紹介します。自社の顧客層や提供価値に合った組み合わせで活用しましょう。

\BtoBマーケティングの手法を一挙紹介!/

メールマーケティング

ナーチャリングの基本となる施策の1つがメールマーケティングです。ステップメールやメルマガを通じて、定期的に有益な情報を届けることで、顧客の関心を維持・醸成します。

特にMAツールを活用すれば、顧客の行動や属性に応じて内容やタイミングを自動調整することができ、効果的な情報提供が可能になります。

ホワイトペーパー

リードの課題解決を支援するコンテンツを提供することも、ナーチャリングにおいて有効です。ホワイトペーパーや業界レポート、製品比較資料などは、顧客にとって「学び」や「検討材料」になり、自社への信頼感を高めることにつながります。

ダウンロードの履歴は見込み度の把握にも役立ち、後の営業アプローチにも活かすことができます。

\ホワイトペーパー施策については、以下の記事もチェック!/

▼以下の資料では、ホワイトペーパーの作り方を詳しく解説しています。

ウェビナーやイベント

リアルタイムで接点を持てるウェビナーやセミナー、展示会やユーザー会なども、リードとの関係性を深める手段です。

講演やパネルディスカッションの内容を通じて自社の専門性を示しながら、参加者の関心や課題感を把握することができます。終了後のアンケート送付や資料提供といったフォロー施策と組み合わせることで、ナーチャリング効果をさらに高められます。

オウンドメディア

自社ブログやナレッジサイトなどを通じて、専門的な情報を継続的に発信することで、検索経由での流入や関心度の高い読者層との接点が生まれます。

例えば、業界動向の解説記事、課題解決のハウツー記事、事例インタビューなどは、リードの検討段階に応じて有効に働きます。サイト内の閲覧履歴は、興味関心の可視化にもつながり、スコアリングや後続施策の材料にもなります。

\BtoB企業のSEO対策については、以下の記事もチェック!/

SNS運用

X(旧Twitter)やLinkedIn、FacebookなどのSNSは、よりカジュアルな形での継続的接点づくりに適しています。業界ニュース、社内の取り組み、イベント告知、軽いコラムなど、フォロワーとの日常的な接点を通じて、ブランドへの親近感や信頼感を育むことができます。

また、投稿の反応やフォロワーの属性を分析することで、コンテンツ設計にも役立てられます。

Web広告

ディスプレイ広告やリターゲティング広告を活用することで、顧客の興味関心を継続させることができます。

例えば、一度自社サイトを訪れたユーザーに対して、後日ホワイトペーパーのバナー広告を表示することで再訪問を促すなど、ナーチャリング施策の補完として有効です。検索連動型広告などと組み合わせることで、行動履歴に基づいたきめ細やかな情報提供が可能になります。

インサイドセールスとの連携

ナーチャリングによって関心度が高まったリードを、適切なタイミングでインサイドセールスへ引き渡すことで、スムーズな商談化につながります。

この段階では、個別の課題や導入時期、決裁プロセスなどの詳細なヒアリングが必要になるため、マーケティング部門と営業部門との連携が不可欠です。

リードの行動履歴やスコアを共有し、どのタイミングで営業が介入するのが最適かを明確にしておくことで、受注率の高いリード育成の仕組みが整います。

\以下の記事でインサイドセールスの成功パターンを解説!/

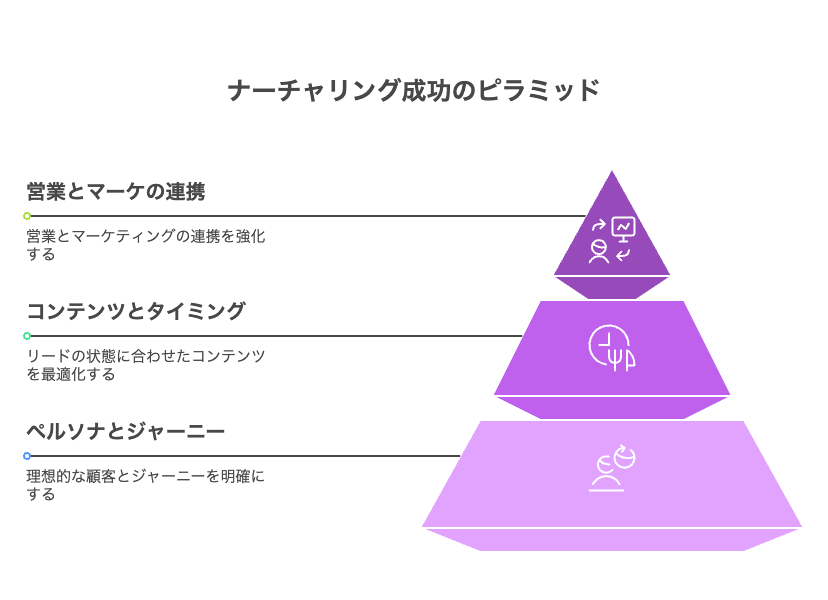

ナーチャリングを成功させる3つのポイント

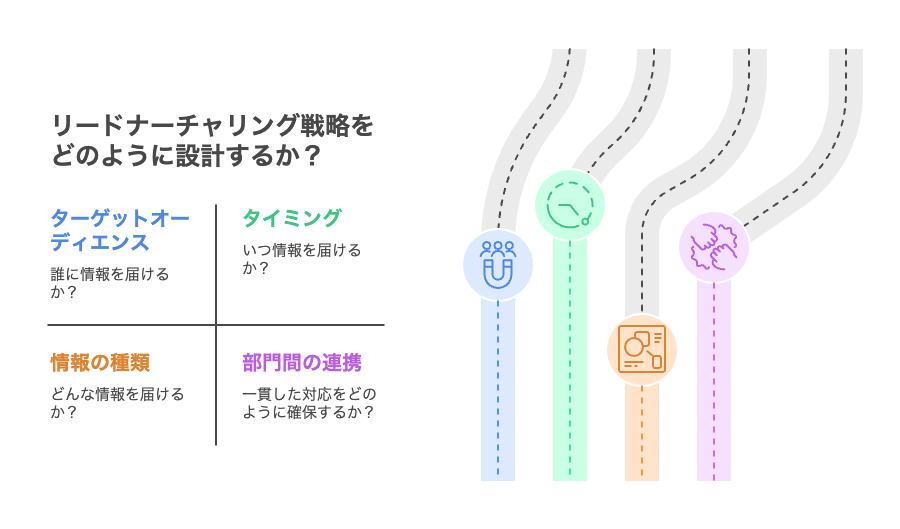

ナーチャリング施策は、ただ情報を届けるだけでは成果につながりません。リードの状態に応じて適切なアプローチを行うには、戦略的な設計と部門間の連携が欠かせません。ここでは、ナーチャリングを成功させるために押さえておきたい3つのポイントを紹介します。

ペルソナとカスタマージャーニーの明確化

まず重要なのが、「誰に」「どのような流れで」情報を届けるのかを明確にすることです。具体的には、理想的な顧客像(ペルソナ)を設定し、その人物が課題を認識してから購入を検討・決定するまでの思考・行動プロセス(カスタマージャーニー)を可視化することが第一歩です。

この設計が曖昧なままだと、ターゲットに響かないコンテンツや、適切でないタイミングでのアプローチとなってしまい、効果が得られにくくなります。ペルソナとジャーニーを明確にすることで、リードの検討段階に合わせた的確な情報提供が可能となり、ナーチャリングの質が高まります。

コンテンツ設計とタイミングの最適化

どんなに優れたコンテンツでも、リードの関心度に合っていなければ効果は発揮されません。ナーチャリングでは、フェーズに応じた内容と出し方の設計が重要です。

例えば、課題に気づいていない層には「業界トレンド」や「課題提起型の記事」を、比較検討フェーズには「導入事例」や「製品比較資料」を届けるなど、リードの状態に応じてコンテンツを設計する必要があります。

また、タイミングの最適化も見逃せません。行動履歴やスコアをもとに、「今が関心の高まっているタイミングかどうか」を見極め、配信や接触のタイミングを調整することで、より効果的なアプローチが実現できます。

営業とマーケの連携強化

ナーチャリングをマーケティング部門だけで完結させようとすると、リードを「営業につなぐ」プロセスで分断が生じてしまいます。

効果的なナーチャリングには、営業とマーケが共通の目標・情報を共有しながら連携する体制づくりが不可欠です。例えば、「どのスコア以上なら営業にパスするのか」「資料DL後どのタイミングで架電するのが最適か」など、部門間でのすり合わせが重要です。

さらに、営業からのフィードバックをマーケ側で活用することで、ナーチャリングのシナリオやコンテンツの改善にもつながります。両部門の役割を分けつつ、顧客の動きに対して一貫した対応ができる体制を整えることが、成果への近道です。

まとめ|ナーチャリングは緻密な戦略設計がカギ

ナーチャリングは、リードとの関係を長期的に育てていく活動であり、感覚的な施策ではなく、戦略的に設計・実行することが成果を左右します。誰に・いつ・どんな情報を届けるかを緻密に設計し、部門をまたいで一貫した対応を実現することで、確度の高い商談へとつなげていくことができます。

特にBtoB領域では、検討期間が長く比較検討も慎重に行われるため、リードとの関係性を丁寧に築いていくことが他社との差別化にもつながります。ナーチャリングを「顧客理解と信頼構築のプロセス」として捉え、長期的な視点で継続的に取り組むことが、マーケティング成果の最大化に寄与するはずです。

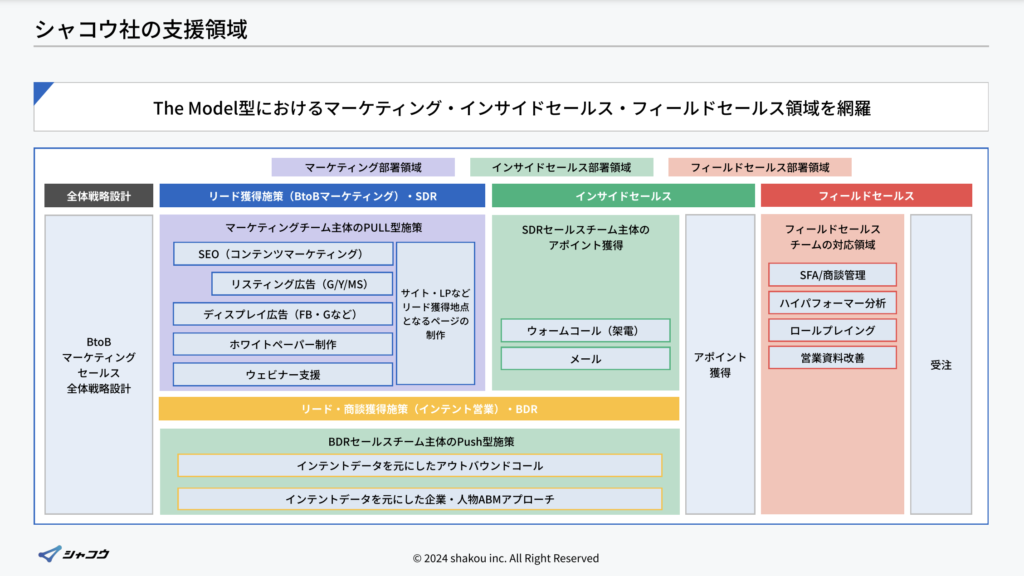

シャコウならBtoBマーケティング・セールス全領域の全体設計から実行が可能

シャコウでは、BtoBマーケティング・インサイドセールス・フィールドセールスの全領域において、上流から下流まで幅広い支援が可能です。

BtoBマーケティング・セールスの全体設計や各領域に関する課題をお持ちの方は、戦略・実行・クリエイティブ・セールスの四位一体の強みを持つシャコウにぜひご相談ください。

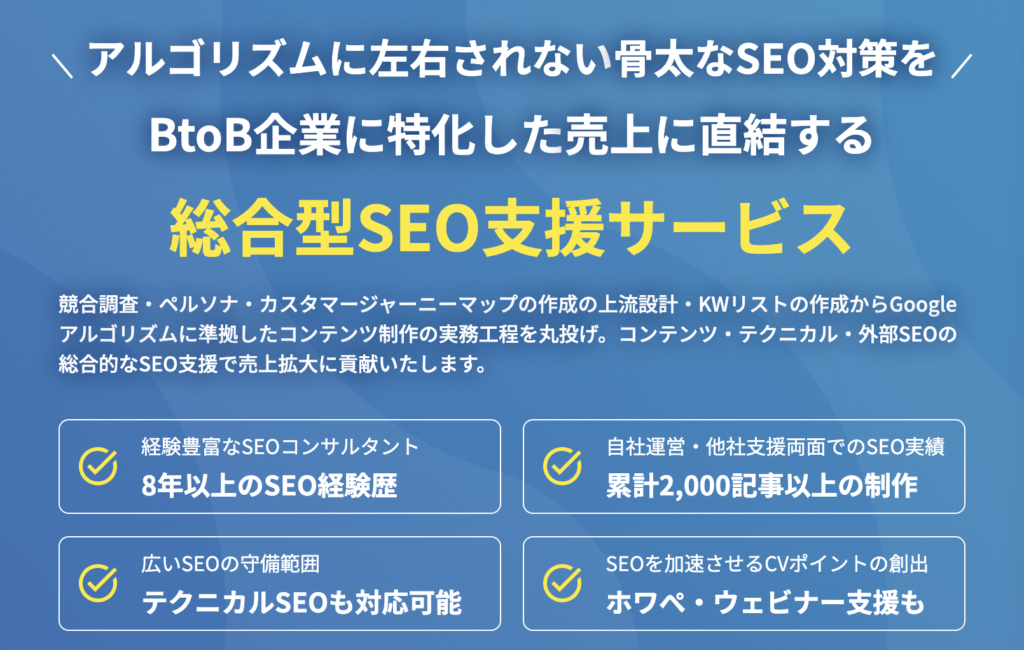

ナーチャリングに有効なオウンドメディア運用やホワイトペーパー施策ならシャコウにお任せ

シャコウでは、BtoBに特化した総合型SEO支援を行っており、ペルソナやカスタマージャーニーの作成、KWリストの作成、Google アルゴリズムに準拠したコンテンツ制作まで可能です。

- 複数の国内有名SEO企業のOEMとしてSEOコンサル・記事制作を担当

- SEO歴の長いコンサルタントが支援

- ホワイトペーパー・ウェビナー等関連施策もシームレスに提供可能

自社のSEOに関するお悩みをお抱えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

シャコウのホワイトペーパー制作支援では、企画からラフの作成、ライティング、デザインまでトータルで対応いたします。

- マーケ戦略に沿った企画・コンテンツ案をご提案

- 幅広い業界・分野に対応できる、経験豊富なチームでの制作

- 読み手に伝わりやすいライティング・デザイン

ホワイトペーパー制作に興味のある方は、以下のリンクからぜひ詳細をご覧ください。

お役立ち資料

お役立ち資料 お問い合わせ

お問い合わせ