「事業企画」は、企業の未来をつくるための起点となる役割です。事業企画は「戦略を立てる」ことに特化した専門機能であり、経営の意思を具体的なビジネスに落とし込むハブ的存在でもあります。特に変化の早い市場環境においては、持続的な成長を支える中核ポジションとして、その重要性が高まっています。

本記事では、事業企画の定義や業務内容、他部門との違い、必要なスキルや導入すべきタイミングまでを網羅的に解説します。「事業をつくる前提を整える」事業企画の本質を、実践的な視点で紐解きます。

シャコウではBtoBマーケティング・セールスに関する情報をYouTubeで発信しています。初心者の方でも網羅的に理解できる内容になっていますので、ぜひ参考にご視聴ください。

▼【企業価値とBtoBマーケ】ROICと成長性の最適バランスとは?

事業企画とは|定義と役割をわかりやすく解説

「事業企画」という言葉は一見わかりやすそうでいて、実際には企業や組織によって担当業務や期待される役割が大きく異なります。ここでは、まず事業企画の基本的な定義と役割、そして企業内でどのようなポジションに位置づけられているのかを整理していきます。

事業企画の定義と役割

事業企画とは、自社の成長や収益拡大に向けて「どのような事業を」「どう進めていくか」を構想・設計する仕事です。新規事業だけでなく、既存事業の拡大や再構築も含めて、経営方針や市場動向を踏まえた「中長期的な事業戦略の立案と実行設計」を担います。

役割としては、以下のような業務が中心です。

- 自社や市場の分析を通じた課題抽出と機会発見

- 新規事業やサービス企画の立案

- 既存事業の改善施策や成長戦略の検討

- 各部門と連携した実行計画の策定と推進支援

単なるアイデア出しにとどまらず、「戦略を実現可能な事業案として設計し、動かす」ことが求められるのが、事業企画という職能の本質です。

企業の中での位置づけ

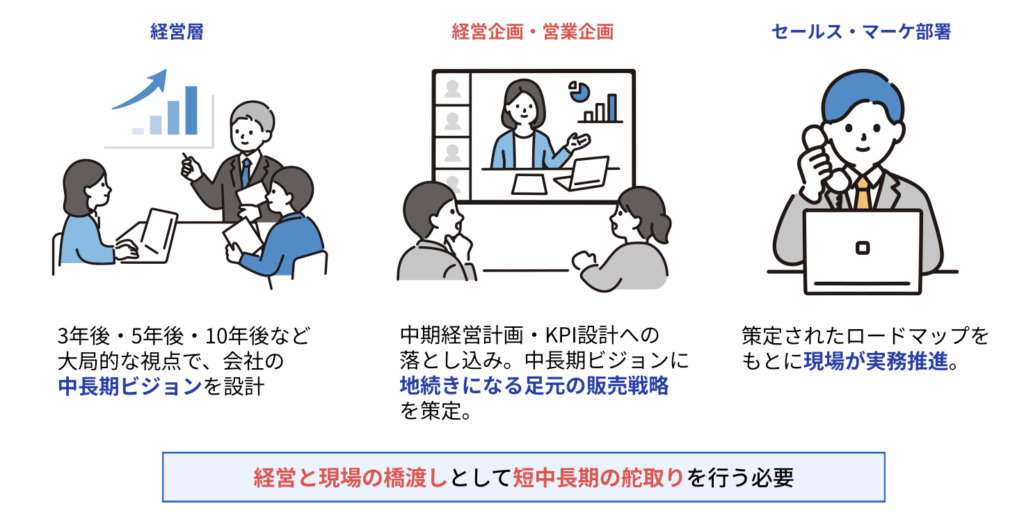

事業企画は、経営層と現場の橋渡しを担う戦略実行の中核ポジションです。経営企画やトップマネジメントと連携して企業の方向性を理解し、それを実行可能な事業単位へと落とし込みます。

また、部署横断的に動くことが多いため、営業、マーケティング、開発、カスタマーサクセスなど各部門との連携が不可欠です。企画だけで終わらず、「現場が動ける形にして届ける」「成果が出るまで伴走する」役割も含まれる場合が多く、実行フェーズにも深く関与することが一般的です。

多くの企業では、こうした事業企画機能を経営企画部門や営業企画部門が兼ねているケースも見られます。これらの部門は、経営方針と現場施策をつなぐハブとして、短期的な戦術立案から中長期的な戦略実行まで、事業全体の舵取りを担っています。

▼営業企画について詳しく知りたい方は以下をチェック

事業企画と混同されやすい2つの企画部門

「企画」という言葉がつく部門は複数あり、なかでも「経営企画」「事業推進」との違いが曖昧になりやすい傾向があります。「事業企画」「経営企画」「事業推進」といった役割は、企業によっては1つの部門で兼任されることもありますが、事業の拡大や組織の複雑化に伴い、近年ではそれぞれに専任チームを置く企業も増加傾向にあります。

ここでは、それぞれの役割の違いを解説します。

経営企画との違い

経営企画は、会社全体の経営戦略を設計し、長期的な方向性を描くことを主なミッションとします。具体的には、以下のような業務を担当します。

- 中期経営計画の策定

- 企業の資源配分や組織設計

- 全社KPIの設定と進捗管理

- M&Aや業務提携の検討・推進

一方、事業企画はより事業単位での戦略策定と推進設計にフォーカスしており、経営方針を前提に、自部門や担当事業の成長戦略を立案・実行する役割です。

つまり、経営企画が「企業全体の地図」を描く存在であるのに対し、事業企画は「特定のルートを具体化し、実際に進める推進設計者」と言えます。

事業推進との違い

事業推進は、立案された事業戦略や計画を「現場が動ける形に落とし込み、実行を支援する」ことを専門とする機能です。主な業務は以下の通りです。

- 各部門との調整・会議体運営

- KPI進捗のモニタリングと改善施策の推進

- プロジェクト推進・課題解決支援

- 現場との密な連携による実行支援

事業企画が「計画立案者」であるのに対し、事業推進はその「実行者」に近い役割です。両者は同じ目的に向かって動きますが、視座や立ち位置が異なります。

▼事業推進について詳しく知りたい方は以下をチェック

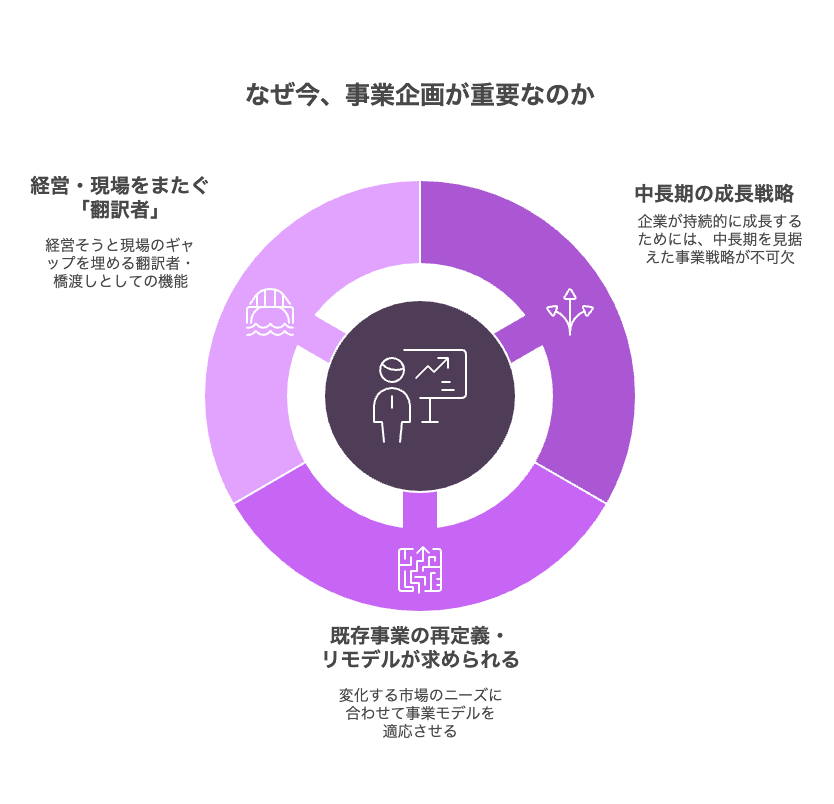

なぜ今、事業企画が重要なのか

変化の激しい時代、企業はこれまで以上に中長期の視点での意思決定と、現場を巻き込んだ柔軟な事業運営の両立を求められています。そんな中で「事業企画」機能は、将来の成長を見据えた中核ポジションとして、その重要性を増しています。

中長期の成長戦略を支える中核部門が不可欠

新規事業や既存事業の強化、ポートフォリオの再構築など、企業が持続的に成長するためには、中長期を見据えた事業戦略が不可欠です。事業企画部門は、こうした成長戦略の策定と実行を担うハブとして、トップマネジメントと現場の間に立ち、構想と現実のギャップを埋める役割を果たします。

特に、複数事業や多拠点を抱える企業においては、全社最適の視点から投資判断やリソース配分を行う必要があり、個別施策だけでなく全体戦略を見渡せる俯瞰力が求められます。こうした力を備える部門として、事業企画はより戦略的なポジションに位置づけられるようになっています。

既存事業の再定義・リモデルが求められる時代背景

成熟市場や人口減少、価値観の多様化、サステナビリティ要請などを背景に、既存事業をそのまま維持するだけでは成長が難しい時代となっています。このような環境下で求められるのが、「事業の再定義」や「ビジネスモデルのリデザイン」です。

事業企画は、売上や利益といった定量的な観点だけでなく、市場構造や競争環境、顧客ニーズの変化など定性的な変化も捉えた企画立案が求められます。そのうえで、再定義した事業のあり方を各現場が実行に移せるよう、全体設計と組織設計をリードすることが期待されます。

経営・現場をまたぐ「翻訳者」としての役割

経営層が描くビジョンや中期計画と、現場で日々起こっているリアルな課題の間には、しばしば大きな乖離が生まれます。このギャップを埋める存在として、事業企画は「翻訳者」や「橋渡し役」として機能する必要があります。

経営方針を現場に正しく伝え、腹落ちさせるコミュニケーション力と、現場の声を汲み取って経営判断に活かすバランス感覚は、今の時代の事業企画にとって不可欠なスキルです。特に、複雑化した組織では、横断的な調整やファシリテーションの巧拙が、事業推進の成否を左右する場面も少なくありません。

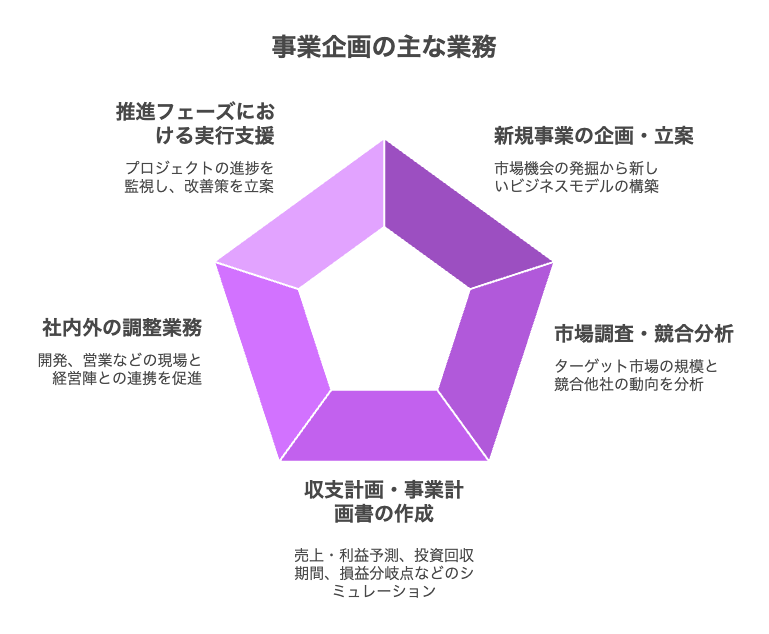

事業企画の主な5つの業務

事業企画は、戦略立案から実行支援までを一貫して担う重要なポジションです。ここでは、事業企画の主な業務内容を5つに分けて紹介します。

新規事業の企画・立案

市場機会の発掘から新しいビジネスモデルの構築までを担当します。企業の中長期的な成長戦略に沿って、どのような新規事業を立ち上げるべきかを構想し、事業アイデアの具体化・仮説検証を進めていきます。

市場調査・競合分析

企画を裏付けるための市場調査や競合分析も欠かせません。ターゲット市場の規模や成長性、競合他社の動向、自社の強み・弱みなどを多角的に分析し、事業の成功可能性を見極めます。

収支計画・事業計画書の作成

事業の実現性を評価するために、売上・利益の予測、投資回収期間、損益分岐点などのシミュレーションを行います。ステークホルダーを納得させるためには、定量的根拠に基づいた計画書の作成が不可欠です。

社内外の調整業務(開発・営業・経営陣など)

策定した計画を実行に移すためには、開発・営業・カスタマーサクセスなどの現場部門、さらには経営陣との綿密な連携が求められます。関係各所の意見を取りまとめながら、事業全体の最適化を図ります。

推進フェーズにおける実行支援

企画だけで終わらず、実行フェーズにも関与するのが事業企画の特徴です。プロジェクトの進捗管理、KPIモニタリング、改善施策の立案などを通じて、事業の着実な推進をサポートします。

【事業企画を担う方向け】

セールス/マーケティング戦略の設計から、実行推進の仕組みづくりまでを詳しく解説した資料をご用意しています。自社の戦略と実行のギャップにお悩みの方は、ぜひ合わせてご覧ください。

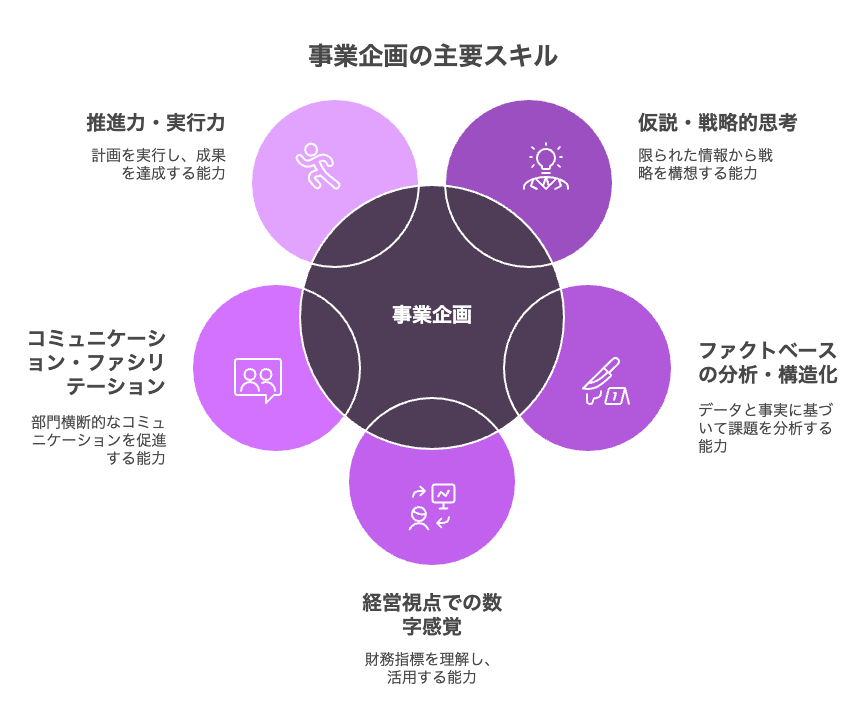

事業企画に求められる5つのスキル

事業企画は、単に企画書をつくるだけでなく、企業の方向性を示し、実行フェーズにまで関わる職種です。ここでは、成果を出す事業企画担当者に求められる5つの主要スキルを紹介します。

仮説思考・戦略的思考

限られた情報から打ち手を構想し、実現可能性を見極めながら戦略へと落とし込む「仮説思考」は、事業企画の基礎となるスキルです。市場・競合・顧客の構造を俯瞰して捉え、全体戦略の中での自社のポジションや次の一手を描く力が問われます。

ファクトベースの分析・構造化力

思いつきではなく、データや現場の事実(ファクト)に基づいて課題を分析し、論点を整理・構造化して示す力が必要です。複雑な状況を要素分解してシンプルに伝えるスキルは、経営層や他部署との合意形成にも直結します。

経営視点での数字感覚(PL・KPI)

収益性の高い事業モデルを設計・判断するためには、損益計算書(PL)やKPIの理解は必須です。売上・コスト構造、投資対効果などを数字で把握し、定量的な根拠を持って意思決定に関わることが求められます。

他部署を巻き込むコミュニケーション・ファシリテーション力

事業企画は部門横断で動くケースが多く、営業・開発・マーケティングなど多様な関係者を巻き込んで進める必要があります。立場や意見の異なるメンバーとの橋渡し役を担い、議論のファシリテートや合意形成を促す対話力が重要です。

推進力・実行力

「考えて終わり」ではなく、計画を現場に落とし込み、成果が出るまで伴走する実行力も不可欠です。関係者を動かすための巻き込み方や、プロジェクトのスピードを維持する力は、企画と実行の両方に携わる事業企画の肝ともいえるでしょう。

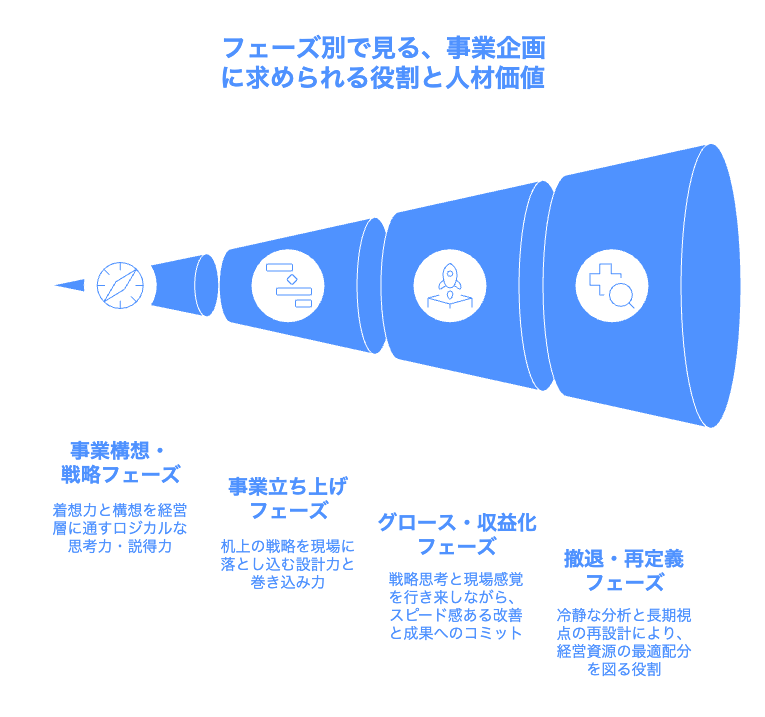

フェーズ別で見る、事業企画に求められる役割と人材価値

市場環境の変化や事業ポートフォリオの見直しが常態化するなか、事業企画には事業フェーズごとに異なる役割やスキルセットが求められます。ここでは「構想」「立ち上げ」「拡大」「見直し」の4段階に分けて、求められる人材価値を整理します。

事業構想・戦略フェーズ

この段階では、まだ事業の方向性が定まっておらず、「何を・誰に・どう届けるか」を見定めるための構想が中心となります。

- マクロ環境・市場トレンドの調査・分析

- 自社の強みやアセットを踏まえた戦略設計

- 複数シナリオの比較・構想立案

このフェーズの事業企画には、「0→1」の着想力と、構想を経営層に通すロジカルな思考力・説得力が求められます。

事業立ち上げフェーズ

構想が固まり、具体的なサービス・プロダクト開発や体制構築を進める段階です。

- 事業計画(PL・KPI)やマイルストーンの策定

- 営業・開発・バックオフィスなど関係部門との連携

- プロジェクト進行・意思決定支援

このフェーズでは、机上の戦略を現場に落とし込む設計力と巻き込み力が重要になります。企画の粒度を具体化し、実行可能な設計に落とす能力が評価されます。

グロース・収益化フェーズ

サービスが市場に投入され、事業として成長スピードを加速させるステージです。

- KPIモニタリングと改善アクションの設計

- 営業・マーケ・CSとの連携による施策立案・検証

- 新たなチャネル開拓やアライアンス戦略

このフェーズでは、戦略思考と現場感覚を行き来しながら、スピード感ある改善と成果へのコミットが求められます。

撤退・再定義フェーズ

事業の成長が頭打ちになる、または継続が困難になる局面では、客観的な評価と大胆な方向転換が求められます。

- 現状の定量・定性評価と撤退判断のサポート

- アセットの再活用や事業転換の構想

- ナレッジ蓄積と次の構想フェーズへの橋渡し

このフェーズの事業企画には、「終わらせる力」と「学びを次に活かす再構築力」が必要です。冷静な分析と長期視点の再設計により、経営資源の最適配分を図る役割を担います。

事業企画を設けるべき4つのタイミング

事業規模やフェーズによっては、経営層や各部門が個別に戦略と実行を担っていても成立します。しかし、組織の複雑性や外部環境の変化が加速する中で、「事業企画」という専門機能が求められる局面が確実に増えています。以下は、その代表的な4つのタイミングです。

事業の多角化・拡張を本格化させるとき

新たな市場や事業ドメインに踏み出す際は、個別の部署視点ではなく全体最適での構想・設計・シミュレーションが求められます。複数事業をどうポートフォリオとして組み立てるか、その指針づくりが必要です。

既存事業の成長が頭打ちになったとき

既存顧客に依存した売上モデルや、過去の成功体験に最適化されたオペレーションが限界を迎えたとき。提供価値の再定義や、顧客解像度を起点とした事業リモデルの設計を担う役割が不可欠です。

組織やプロジェクトが複雑化しているとき

部門横断のプロジェクトが増えたり、関係者が多様化していたりすると、現場任せでは意思決定や推進力が分散してしまいます。事業企画が戦略とオペレーションをつなぐ司令塔として機能することで、分断を防ぎます。

中長期戦略を描ける人材が不足しているとき

現場主導で目の前の施策を回せていても、未来から逆算した計画立案やKPI設計が行われていないケースは多く見られます。事業企画は、ビジョンを実行可能なロードマップへと変換し、全体をドライブする中核となります。

事業企画が機能しない組織に共通する3つの課題

事業企画という機能を設置していても、「計画倒れ」「形骸化」といった問題に悩む企業は少なくありません。ここでは、事業企画がうまく機能していない組織に共通する3つの課題を紹介します。

経営方針やビジョンとの乖離

事業企画が現場感覚だけで動いてしまい、経営層の意図や中長期ビジョンとズレた施策を立案してしまうケースです。反対に、経営側が明確な方向性を打ち出せておらず、企画側が方針を読み取れないまま動いてしまうこともあります。

いずれにせよ、経営と事業企画の間で対話と共通認識が不足していることが原因です。この乖離が続くと、施策の優先順位がズレ、結果的に成果に結びつかない事業運営となってしまいます。

部門間の壁で推進力が生まれない

事業企画は本来、開発・営業・マーケティングなど複数部門を横断して連携・推進する役割を担います。しかし、各部門が縦割りのまま、情報共有や協働体制が整っていない場合、調整に時間がかかり、スピード感を失ってしまいます。

とくに「部門をまたいだ責任の所在が曖昧」「現場が企画を他人事と捉えている」といった状態では、事業企画はただの資料作成部門に成り下がりかねません。

KPIやデータに基づくPDCAが回らない

戦略を立てたものの、数値目標やKPIが曖昧だったり、可視化の仕組みが整っていなかったりすると、実行後の振り返りができません。結果として、施策の有効性が検証できず、改善のサイクルが回らなくなります。

事業企画は、仮説→実行→検証→改善というPDCAを回す役割も担っているため、「実行しっぱなし」「なんとなく進んでいる」状態が続くと、成果に対する説明責任が果たせなくなります。

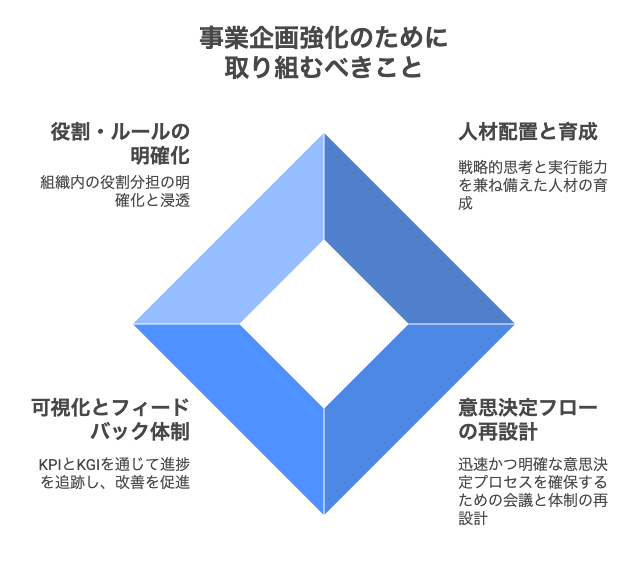

事業企画を強化したい企業が取り組むべき4つのこと

事業企画が形だけの存在にならず、実行力ある中核機能として機能するには、組織全体での体制整備が欠かせません。ここでは、企業が取り組むべき4つの実践ポイントを紹介します。

組織横断で戦略を描ける人材配置・育成

事業企画は「戦略と現場をつなぐ翻訳者」であり、全体を俯瞰しながら複数部門を横断的に動かせる人材が求められます。

そのためには、以下のような観点での人材強化が重要です。

- 経営視点と現場感覚を兼ね備えたハイブリッド人材の育成

- 部門をまたいで信頼を得られるコミュニケーション力のある人材の抜擢

- 外部採用も含めた企画・推進型人材の確保

単なる「調整役」ではなく、事業全体の視座を持った戦略立案・実行人材を中心に据えることが、機能する事業企画部門の前提となります。

定例会や意思決定フローの再設計

戦略を策定するだけではなく、それを「意思決定」し、現場に落とし込める仕組みが整っているかも重要です。ありがちなのが、「企画のたたき台はあるが、誰が最終決定するか曖昧」「現場に落ちるまでに時間がかかる」といった状態です。

これを防ぐためには

- 経営会議と事業企画の定例連携の設置

- 会議体ごとの目的とアウトプットの明確化

- 実行フェーズへのスムーズな引き継ぎ体制の構築

など、意思決定を進めるための導線を再設計する必要があります。

数値に基づく可視化とフィードバック体制

戦略や施策を「実行しただけ」で終わらせないために、KPI/KGIを起点とした可視化と検証プロセスを整備しましょう。

- ダッシュボードやレポートによる進捗モニタリング

- 施策ごとの成果と仮説のギャップ分析

- 定例での振り返り+次アクションのフィードバック機会の設計

このような仕組みを通じて、仮説→実行→検証→改善のPDCAが回る状態を維持することが、事業企画の価値を引き出す鍵になります。

他部門との役割分担・連携ルールの明確化

企画部門が「なんでも屋」や「口だけ部隊」と誤解される原因の一つが、現場部門との役割分担が不明確なままプロジェクトを進めてしまうことです。

そうならないよう、以下の観点での調整が不可欠です。

- どのフェーズで誰が主導するのか(企画・実行・評価)

- 誰が意思決定を行うのか、どこで合意形成するのか

- プロジェクト型の動き方におけるチーム設計や責任範囲

これらを明文化・浸透させることで、連携の摩擦を最小限に抑え、推進力を最大化できます。

事業企画に欠かせない、経営と現場をつなぐ「推進設計」とは?

事業企画に求められるのは、単なる企画立案ではなく、構想と実行をつなぐ推進設計者としての視点です。そのためには、戦略(長期的方向性)と戦術(短期的な打ち手)の両方を見据え、全体像を描きながら、部門間をまたいで調整・推進していく力が求められます。

では、具体的にどのような視点と設計が必要になるのでしょうか。事業企画を担うポジションが抱える課題にも触れながら解説していきます。

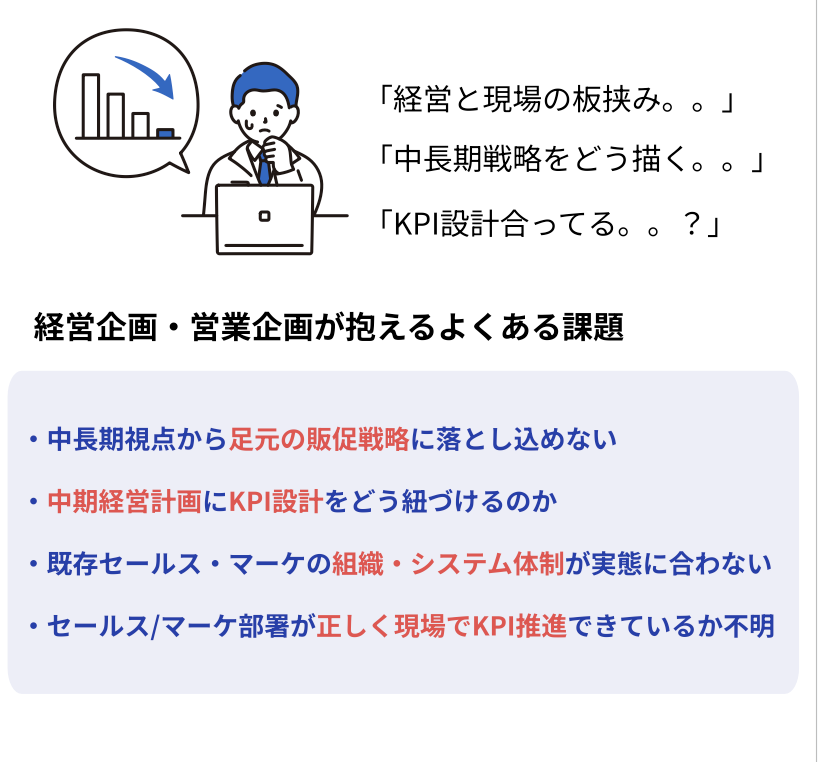

経営企画・営業企画が抱える事業推進の課題

本記事では、「事業企画」を担うポジションとして、経営企画・営業企画部門も含めて想定しています。これらの部門は、経営陣が描く中長期戦略を、現場が実行できるアクションに落とし込む「実行設計者」の役割を担っています。

しかしながら、現実にはその機能が十分に果たされず、「戦略はあるが推進されない」状態に陥っている企業も少なくありません。たとえば以下のようなケースです。

- 中期経営計画があっても、日々の販促施策に連動していない

- 数値目標やKPIとビジョンの関係が不明瞭なまま

- マーケ・営業・カスタマーサクセスといった現場部門と組織設計が噛み合っていない

- 立てた計画が、実際に現場でどう動いているかを把握できていない

このように、戦略と実行の橋渡しが不在では、どれだけ良い計画を立てても成果に直結しません。

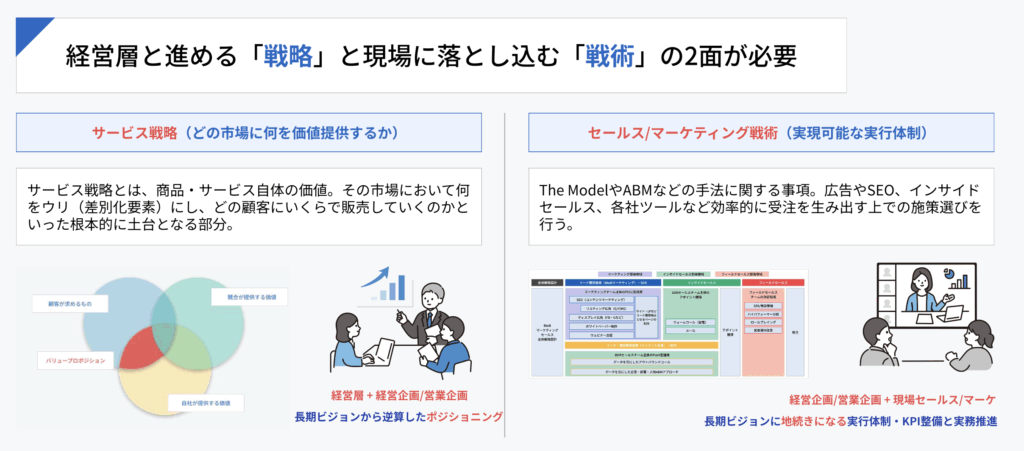

事業企画に必要な2つの視点「戦略」と「戦術」

事業企画に必要なのは、長期視点での事業戦略と、現場起点での戦術実行を両立する視座です。

- 戦略視点(サービス・事業設計)

誰に・どのような価値を届けるかを明確にし、市場におけるポジションを設計します。ここでは経営層と連携しながら、ビジネスの方向性を上流から描く力が問われます。

- 戦術視点(営業・マーケ施策)

The ModelやABMなどの実務手法をもとに、実行部隊と連携しながら施策を構築していく役割です。施策設計・KPI設計・部門連携など、「動かすための設計力」が重要です。

事業企画はこの双方を行き来しながら、「絵に描いた戦略」を「動かす事業」に変えていきます。

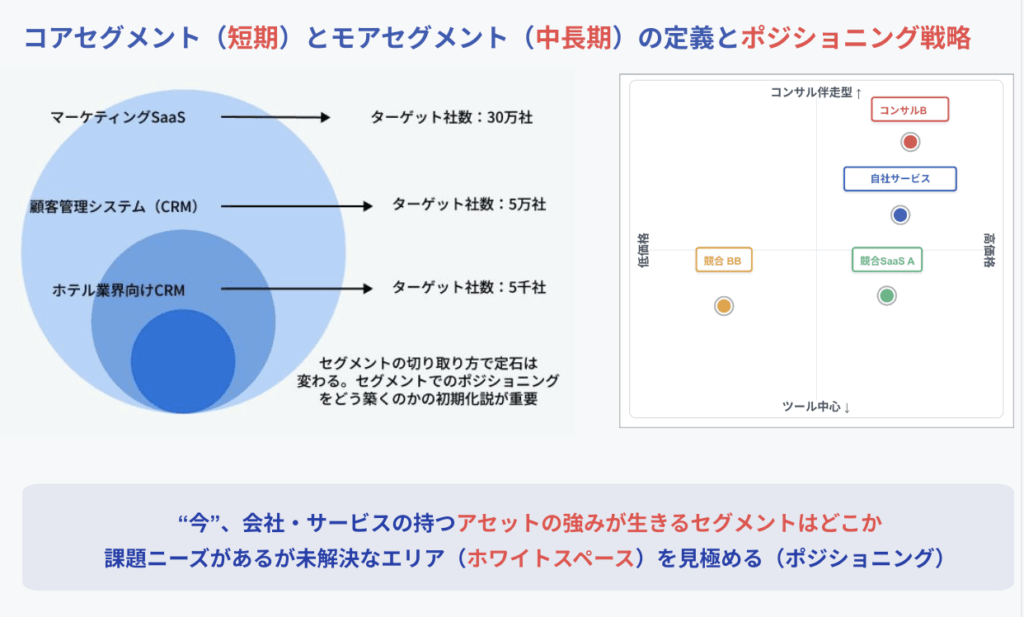

中長期ビジョンを推進体制に落とし込む方法

よく見落とされがちなのが、戦略に含まれる「時間軸」の設計です。

- 短期(1〜3年)で狙うべきセグメント(例:既存顧客層・リピート層)

- 中長期(3〜5年/5年以上)で育てていくセグメント(例:新市場・新規顧客)

このように明確にセグメントを分けて設計しないと、戦略が混在・分断されやすくなり、現場が迷走してしまいます。

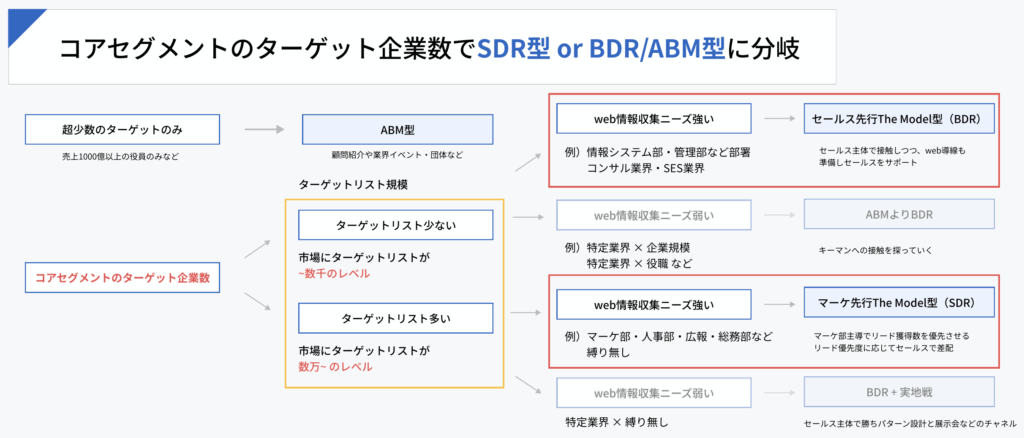

そして、コアセグメントのボリュームや特性に応じて、「SDR型(マーケ起点)」または「BDR/ABM型(営業起点)」といった体制の選択が必要です。

つまり事業企画には、単に市場を分析するだけでなく、戦略を組織構造やKPI設計に落とし込む推進設計力が強く求められるのです。

▼SDR型とBDR/ABM型について詳しく知りたい方は以下をチェック

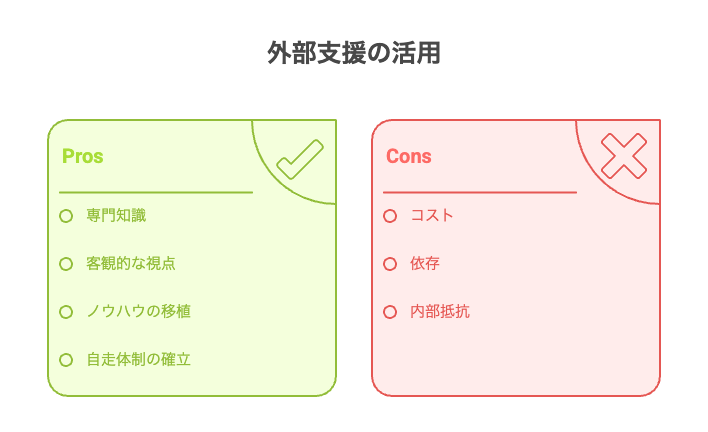

事業企画の役割を自社で担うのが難しい場合は外部支援の活用も

推進の重要性は理解していても、以下のような壁に直面している企業も多くあります。

- 「企画はできるが、実行フェーズをリードできる人材がいない」

- 「部門を横断する調整ノウハウや権限が社内にない」

- 「まず何から手をつければよいのかわからない」

こうした場合は、外部の支援を一時的に活用することで、推進の立ち上げを加速させることが可能です。たとえば以下のような活用が考えられます。

- プロジェクトマネジメント経験者に業務設計や会議体構築を支援してもらう

- 外部ファシリテーターに利害調整や意思決定支援を依頼する

- KPIや体制設計について、専門家からレビューを受ける

ここで大切なのは、外部リソースに頼りきるのではなく、社内へのノウハウ移管を前提とすることです。外部との協業を通じて、事業企画機能を自走できるチームへと成長させる視点が、組織の持続的な成長を支えます。

まとめ|事業企画は「戦略と実行の翻訳者」として成長の軸をつくる

事業企画の役割は、単なる「計画立案」や「資料作成」にとどまりません。経営が描く中長期ビジョンを、現場が動ける実行プランへと「翻訳」し、部門をまたいで事業を前進させる。まさに企業成長の軸となる存在です。

環境変化の激しい現代において、事業構想・立ち上げ・グロース・再定義といった各フェーズで事業企画に求められる役割は多様化しています。だからこそ、仮説思考・データ分析・経営視点・調整力など、幅広いスキルを備えた人材の存在が、企業の競争力を左右する鍵になります。

本記事が、貴社における事業企画体制の見直しや、組織の中でその価値を再定義するきっかけとなれば幸いです。

【経営企画・営業企画の方向け】

セールス/マーケティング戦略の設計から、実行推進の仕組みづくりまでを詳しく解説した資料をご用意しています。自社の戦略と実行のギャップにお悩みの方は、ぜひ合わせてご覧ください。

事業企画体制の構築・実行はシャコウにお任せください

シャコウでは、事業企画機能の立ち上げ・強化を支援しています。新規事業の企画立案、市場分析、KPI設計、プロジェクト推進、会議体・運用設計など、構想から実行までを一気通貫でサポート。単なる戦略提案にとどまらず、現場に落とし込み、再現性のある形で定着させるプロセスまでご一緒します。

- 経営と現場をつなぐ「翻訳者」としての事業企画機能を社内に根付かせたい

- 実行フェーズを強化したい

- チーム連携を改善したい

そんな課題をお持ちの企業様は、戦略・実行・クリエイティブ・セールスの四位一体で伴走するシャコウに、ぜひご相談ください。

お問い合わせ

お問い合わせ