検討期間が長く、意思決定に複数の関係者が関わるBtoB商材では、リード獲得後の継続的なコミュニケーションが欠かせません。

中でも、メールを活用したナーチャリングは、信頼関係を築きながら検討フェーズを前に進めるための有効な手段です。適切なタイミングで、関心や課題に合わせた情報を届けることで、リードを自然に商談へと導くことができます。

本記事では、ナーチャリングメールの基本から活用シナリオ、文例、成果を高める運用のポイントまでを解説します。メール施策を強化し、商談化率を高めたい企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

シャコウが運営するYouTubeチャンネル「BtoBマーケ研究所」では、BtoBマーケティングに関する情報を発信しています。初心者の方でもBtoBマーケティングを網羅的に理解できる内容になっていますので、ぜひ参考にご視聴ください。

▼BtoBメルマガの定石|キープインタッチから関係性を作るナーチャリングの極意とは?

メールを使ったナーチャリングの基本

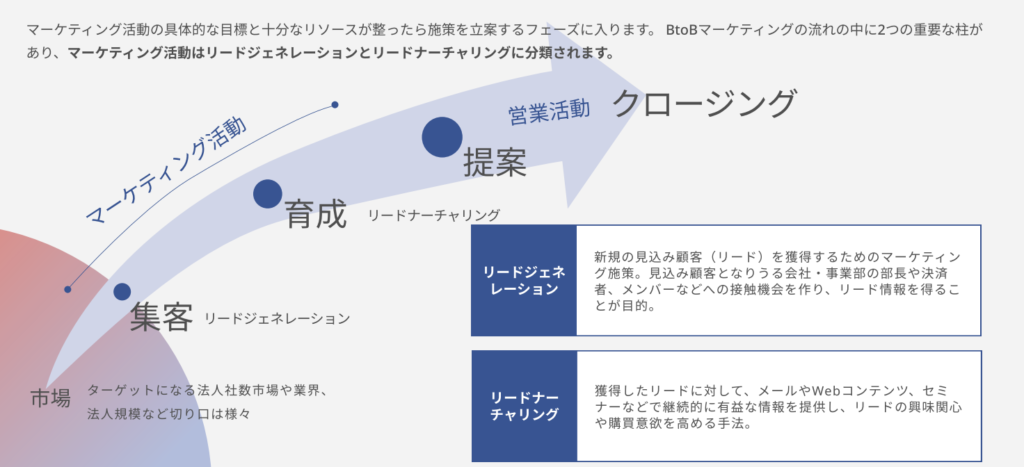

メールを活用したナーチャリングは、BtoBマーケティングにおいてリード(見込み顧客)との関係構築に欠かせない手法です。ここでは、そもそもナーチャリングとは何か、そしてナーチャリングメールの基本的な役割について解説します。

ナーチャリングとは?

ナーチャリング(nurturing)とは、日本語で「育成」や「養成」を意味する言葉です。マーケティングにおいては、リード(見込み顧客)に対して継続的に情報提供を行い、購買意欲を高めていくプロセスを指します。

BtoBビジネスでは、製品やサービスの検討期間が長く、初回の接点だけでいきなり商談化するケースはごくわずかです。そのため、獲得したリードを放置せず、関心度を引き上げる取り組みが必要とされます。

ナーチャリングでは、顧客の課題や興味関心に応じたコンテンツを最適なタイミングで提供し、自社への信頼と理解を深めていきます。

▼BtoBマーケティングについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

▼シャコウでは、BtoBマーケティング初心者に向けた、完全入門書を用意しています。BtoBマーケティングについてより深く知りたい方は以下の資料も合わせてご覧ください。

ナーチャリングメールとは?

ナーチャリングメールとは、リードに向けて段階的かつ計画的に配信するメールコンテンツです。顧客の関心度合いに応じて、最適な内容を最適なタイミングで提供することで、リードの購買意欲を高め、商談化につなげる役割を担います。

具体的には以下のようなシーンで活用されます。

- 資料請求後のフォローアップ

- セミナー参加者へのアフターフォロー

- サイト訪問履歴に応じた情報提供

- しばらく動きがない休眠リードの掘り起こし など

「今この人が知りたい情報」を届けられるのがナーチャリングメールの特長です。近年ではMA(マーケティングオートメーション)ツールの活用によって、少ない工数で精度の高いナーチャリング施策を実施できるようになっています。

▼ナーチャリングメールをはじめ、BtoBにおけるナーチャリングについては以下の記事でも詳しく解説しています。

ナーチャリングメールが必要とされる背景

リードを獲得するだけでは、なかなか商談や受注にはつながらないという課題を抱えるBtoB企業が増えています。そうした課題を解決するために、ナーチャリングメールが活用されています。

BtoB商材における検討期間の長期化

BtoB商材は、価格が高額だったり導入にあたって社内の稟議が必要だったりと、意思決定に時間がかかる傾向があります。そのため、リードを獲得してすぐに商談に移行することはごくわずかです。

しかし多くの企業では、リード獲得後にアプローチを止めてしまい、リードが再び動き出すタイミングを逃してしまうケースが少なくありません。ナーチャリングメールは、この「空白の期間」を埋める重要なタッチポイントになります。

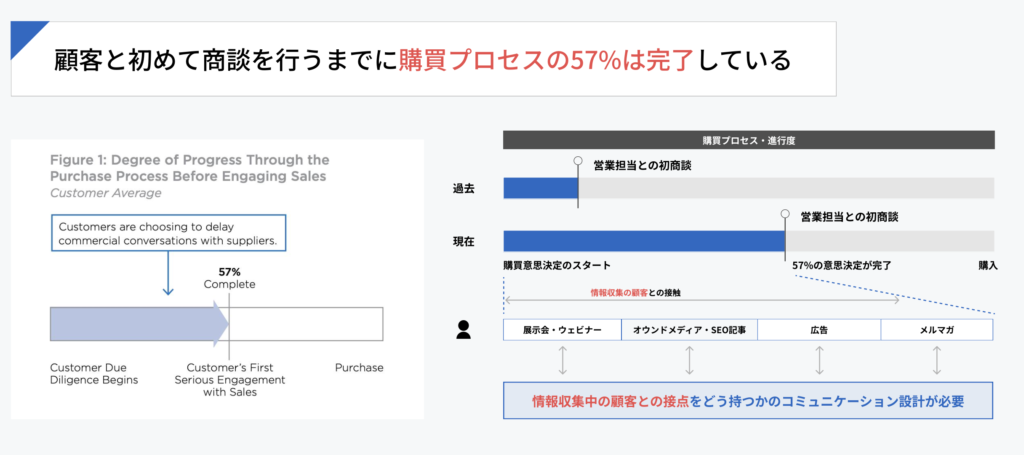

情報収集が自社で完結する時代になった

デジタル化の進展により、BtoBの購買行動は大きく変化しています。顧客は営業担当と接触する前に、自らWeb上で情報を集め、サービスを比較・検討するようになりました。実際、ある調査では「初回商談前に意思決定の57%が完了している」とも言われています。

こうした変化の中では、従来のように問い合わせを待つだけの受け身の営業スタイルでは、顧客の検討プロセスに入り込むことが難しくなっています。そのため、自社から積極的に情報を届け、早い段階で接点を持つことがますます重要になっています。

ナーチャリングメールは、そうした環境下で効果を発揮する施策の一つです。顧客の興味関心に応じて価値ある情報を段階的に提供することで、自然な形で信頼を築き、検討を前に進める役割を担います。

資料DL後のフォローが弱い企業が多い

ホワイトペーパーやサービス資料などを通じてリードを獲得しても、「とりあえず入手しただけ」という温度感のリードが多いのが現実です。それにもかかわらず、多くの企業ではフォローが「営業からの電話一回きり」で終わってしまうケースもあります。

このような状態では、リードの熱量が高まる前に忘れ去られてしまい、商談機会を失うリスクが高くなります。ナーチャリングメールは、営業接点までの間に信頼感を育て、関心を高めるという役割を果たし、商談化率の向上に貢献します。

ナーチャリングメールの4つの種類

ナーチャリングメールにはさまざまな種類があり、目的やターゲットの状況に応じた使い分けが重要です。ここでは代表的な4つのタイプを紹介します。

ステップメール(シナリオメール)

ステップメールは、ユーザーの行動や登録を起点に、あらかじめ設計されたシナリオに基づいて順番に自動配信されるメールです。リードの関心度を段階的に高めることができるため、BtoBにおけるナーチャリングの基本施策としてよく用いられます。

例として、資料をダウンロードしたリードに対して、1通目は「導入事例を紹介(共感・信頼の獲得)」、2通目に「製品・サービスの活用ノウハウ(理解を深める)」、3通目に「無料相談やトライアル案内(行動を促す)」と、段階的に送るパターンが挙げられます。

このように、読み手の状態変化に合わせて情報を出し分けることで、押し売り感を与えず、スムーズな商談化につなげることができます。

セグメント配信(ターゲティングメール)

セグメント配信とは、属性(業種・職種・導入状況など)や行動履歴に応じてメールの内容を出し分ける方法です。たとえば「製造業の部長クラス」に対してはコスト削減効果を前面に出すといった工夫をします。

リードの関心度や課題感に合った内容を届けることで、一斉配信よりも高い開封率・クリック率が期待できるのがメリットです。

メルマガ(定期配信)

メルマガは、定期的にリードと接点を持つためのメール施策で、最新情報やコラム、イベント案内などを届けるのに適しています。

ステップメールやセグメント配信が特定のフェーズを狙った設計であるのに対し、メルマガは継続的な関係維持やブランド想起が目的です。ナーチャリングにおいては「まだ検討フェーズに入っていない」リードとの関係を保つために有効です。

トリガーメール(行動連動型メール)

トリガーメールとは、リードの特定の行動(ページ閲覧、メール開封、フォーム入力など)をトリガーにして自動配信されるメールです。

たとえば「料金ページを閲覧した人に導入事例を送る」「セミナー登録後に前回参加者の声を送る」など、顧客の関心にリアルタイムで反応できるのが強みです。

位置づけとしては、ステップメールやセグメント配信を補完するリアルタイム型のナーチャリングとして効果的です。

メルマガ運用の基本とナーチャリングへの応用

ナーチャリングメールの1つであるメルマガ(メールマガジン)は、ナーチャリングにおいて「定期的な接点を持ち続ける」ための基本施策です。一方で、やみくもに情報を送るだけでは成果にはつながりません。ここでは、メルマガ運用の基本的な考え方と、ナーチャリングへの応用ポイントについて解説します。

メルマガには2種類ある:マーケティングメールとセールスメール

メルマガには、主に2つのタイプがあります。

- マーケティングメール:

情報提供を通じて顧客の興味・関心を高め、関係性を築くことが目的。ナーチャリング施策の中心に位置づけられるメールです。

- セールスメール:

営業機会の創出を目的とした、アポイント取得や問い合わせ促進を狙うメールです。件名や本文に直接的なCTAを含むのが一般的です。

ナーチャリングの文脈では、マーケティングメールを中心に配信し、顧客が前向きになった段階でセールスメールを活用するという棲み分けが重要です。段階的に接点を増やし、無理のない形で行動を促す流れを意識しましょう。

「キープ・イン・タッチ」の姿勢が関係構築を生む

BtoBでは、リードの大半が「今すぐ導入を検討しているわけではない」状態です。このようなリードに対しては、売り込み色の強いメールはかえって逆効果になるケースがあります。

そこで大切なのが、「キープ・イン・タッチ(Keep in Touch)」の考え方です。顧客にとって役立つ情報を定期的に届けることで、信頼感を少しずつ積み上げ、「困ったときに相談したい存在」になることを目指します。配信頻度や内容のトーンに配慮しながら、量と質のバランスを取りつつ関係性を維持することが、メルマガ運用の肝となります。

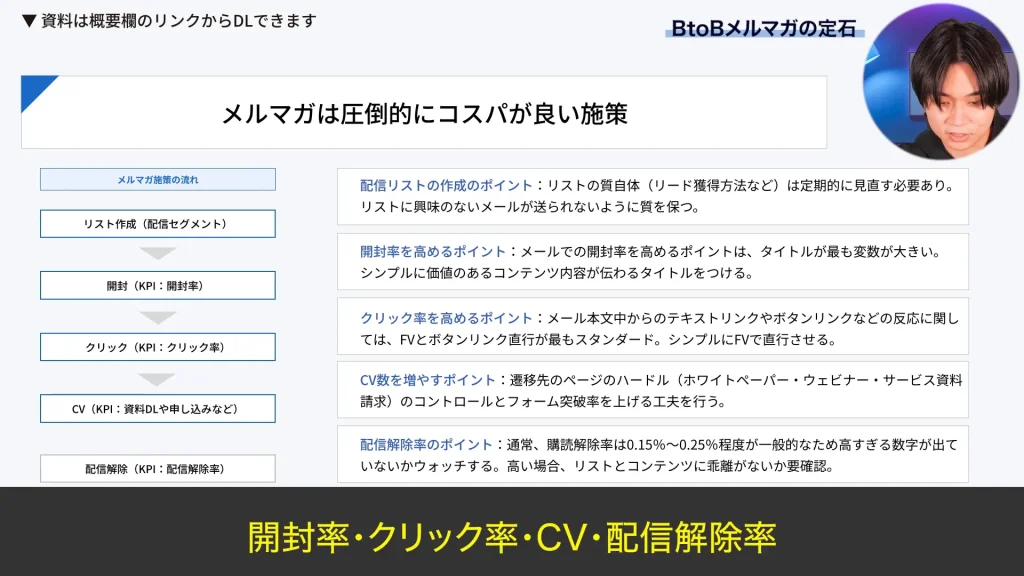

メルマガ施策におけるKPIの見方と改善指標

メルマガ施策では、以下のような基本的なKPI(重要指標)を定期的にチェックし、改善を繰り返すことが重要です。

- 開封率:件名の魅力・配信タイミングが主な影響要素

- クリック率:本文構成やCTAの内容・配置が影響

- コンバージョン率:リンク先の内容や導線のわかりやすさが関係

- 配信解除率:頻度・内容のミスマッチ、売り込み感の強さなどが要因

これらの数値をもとに、ABテストや文面の最適化、リストの見直しなどを継続的に実施することで、メルマガ施策の成果を着実に高めていくことができます。

▼以下の記事でメルマガ施策のポイントを解説しています。

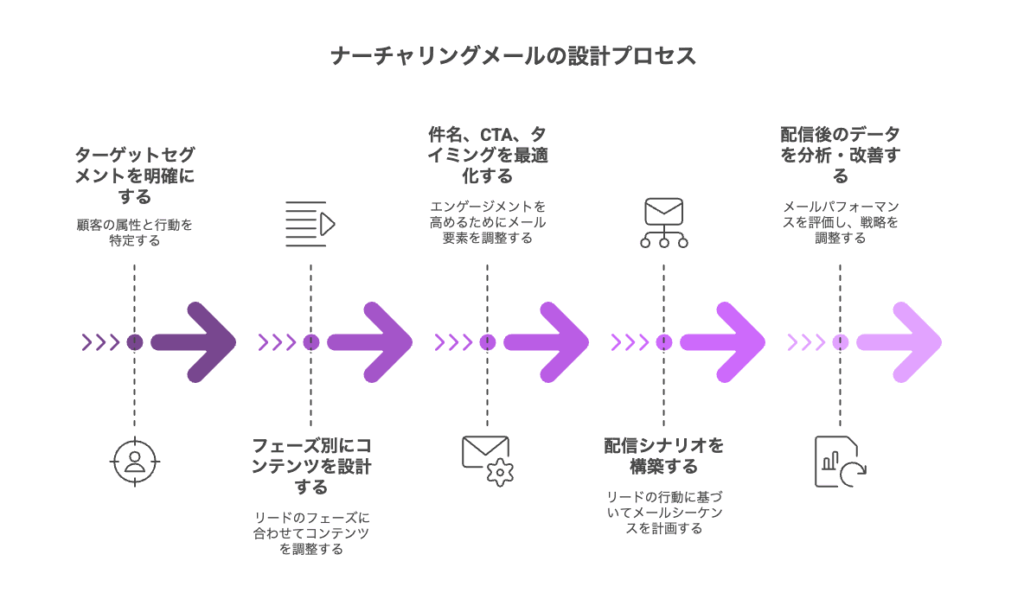

ナーチャリングメールの設計手順5ステップ

ナーチャリングメールは、ただ情報を送ればよいというものではなく、戦略的な設計が成果のカギを握ります。ここでは、成果につながるナーチャリングメールを設計するための基本的なステップをご紹介します。

ターゲットセグメントを明確にする

まずは、「誰に向けて配信するのか」を明確にすることが重要です。業種・職種・役職・導入検討状況など、顧客の属性や行動履歴に応じて細かくセグメント分けを行うことで、関心や課題に合った情報を届けやすくなります。

たとえば、同じ資料をダウンロードしたリードでも「初回接点の担当者」と「複数回やりとりしている決裁者」では、必要とされる情報は大きく異なります。こうした違いを踏まえ、誰に・何を届けるべきかを定義することがスタートラインとなります。

フェーズ別にコンテンツを設計する

ナーチャリングメールでは、リードの検討フェーズ(導入初期・情報収集中・比較検討中など)に応じたコンテンツ設計が不可欠です。

- 初期フェーズでは「導入事例」や「業界トレンド」など、関心を高めるコンテンツ

- 中間フェーズでは「サービスの特徴」や「課題解決の方法」など、理解を促進するコンテンツ

- 最終フェーズでは「料金体系」や「無料相談案内」など、アクションを促すコンテンツ

上記のように、リードの温度感やニーズに応じて情報の深さや角度を調整することが成果につながります。

件名・CTA・配信タイミングを最適化する

どれほど良いコンテンツでも、開封・クリックされなければ意味がありません。そのため、件名・CTA(行動喚起)・配信タイミングといった「届け方」の工夫も重要です。

- 件名:開封率を左右する最大の要因。短く、ベネフィットが伝わる文言にする

- CTA:次の行動を具体的に示す。「事例をもっと見る」「無料で相談する」など明確に記載する

- 配信タイミング:行動直後(例:DL直後)や曜日・時間帯を意識することで、反応率が向上

これらをテストして改善しながら最適化していくことで、ナーチャリングメールの効果を最大化できます。

配信シナリオを構築する

ナーチャリングは「単発」ではなく「一連の流れ」での設計が基本です。そこで必要になるのが「配信シナリオ」の構築です。

配信シナリオとは、リードの行動や検討フェーズに応じて、どのタイミングで・どんな順番で・どんな内容のメールを届けるかを設計するものです。

たとえば、資料ダウンロード後のリードに対しては次のようなシナリオが考えられます。

- 1通目:導入事例の紹介(信頼感の醸成)

- 2通目:課題解決につながるノウハウ紹介(理解促進)

- 3通目:無料相談の案内(行動促進)

このように、ユーザーの検討段階に合わせて情報を段階的に提供することで、自然に興味を高め、次のアクションへとつなげることができます。

MA(マーケティングオートメーション)ツールを使えば、こうしたシナリオの自動化も可能です。設計と運用を連動させ、効率的にナーチャリングを進めましょう。

配信後のデータを分析・改善する

どれほど緻密に設計したナーチャリングメールでも、配信して終わりではなく、結果を見て改善することが不可欠です。この改善プロセスこそが、ナーチャリング施策の効果を大きく左右します。

確認すべき主な指標は以下の通りです。

- 開封率:件名や配信タイミングに課題がないか?

- クリック率:CTAの文言やリンク位置は適切か?

- コンバージョン率(CVR):内容が検討フェーズにマッチしているか?

たとえば、開封率が低ければ件名や曜日を変更し、クリック率が低ければリンクの導線を見直すのが効果的です。こうしたABテストや継続的なチューニングが成果向上のカギになります。

MAツールやメルマガ配信システムには詳細なレポート機能が備わっているため、データをもとにした改善サイクルを継続的に回していくことが大切です。

ナーチャリングメールにおける配信シナリオの3つの具体例

ナーチャリングメールは、ターゲットや目的に応じて柔軟にシナリオを設計する必要があります。ここでは、代表的な3つのシーンにおける配信シナリオの例をご紹介します。

資料ダウンロード直後のシナリオ例

資料請求をしたばかりのリードは、課題を認識し始めた初期フェーズであることが多く、信頼感と理解促進を目的とした設計が効果的です。

配信シナリオ例

- 1通目(即日):導入事例を紹介(「他社の成功体験」で共感・安心感)

- 2通目(3日後):よくある課題とその解決策を紹介(課題に対する理解を深める)

- 3通目(7日後):製品・サービスの強みを紹介(自社の価値を明確に伝える)

- 4通目(10日後):無料相談・デモの案内(自然なタイミングで行動を促す)

セミナー参加後のフォローシナリオ例

セミナー参加者は、自社に一定の関心を持っている「温度の高いリード」です。参加直後の熱量が冷めないうちに、理解深化と商談化を意識したシナリオが有効です。

配信シナリオ例

- 1通目(翌日):セミナーのお礼+資料の再送(感謝と復習機会の提供)

- 2通目(2日後):関連する導入事例の紹介(「導入したらこうなる」未来像を提示)

- 3通目(5日後):セミナーで紹介したソリューションの詳細(理解の補完)

- 4通目(1週間後):個別相談や次回セミナーへの案内(次のアクションへつなげる)

休眠顧客の掘り起こしシナリオ例

過去に接点があったものの動きが止まっている「休眠リード」には、まずは思い出してもらうことから再スタートするのが効果的です。ここでは、負担感の少ない読み物や、お得情報を起点に関係再構築を目指します。

配信シナリオ例

- 1通目:業界トレンドやノウハウコラムの紹介(情報提供から再接触)

- 2通目:お役立ち資料の案内(ハードルの低いダウンロードCTA)

- 3通目:関連する導入事例の紹介(再検討を促す)

- 4通目:無料診断・相談キャンペーンの告知(再アクションのきっかけ作り)

ナーチャリングメールの文例3選

ナーチャリングメールは、読み手の検討フェーズに応じて伝える内容やトーンの調整が重要です。ここでは、BtoB商材を想定し、「導入期」「検討期」「決定期」の3フェーズに分けて、実際に使える文例を紹介します。

導入期(興味喚起)の文例

導入期における目的は、 興味を持ってもらい、継続的に情報を受け取ってもらう土台を作ることです。

- 件名:

【無料ダウンロード】業界別・最新の課題とトレンドをまとめました

- 本文:

〇〇様

このたびは、資料「○○○○」をダウンロードいただき、誠にありがとうございます。

業界の最新動向を踏まえ、「今、なぜこの課題に向き合う必要があるのか?」を簡潔にまとめたレポートをご用意しました。

▼レポートはこちらからご覧いただけます

https://xxxxx.com/…

引き続き、〇〇様のお役に立てる情報をお届けしてまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

検討期(比較検討)の文例

検討期における目的は、自社のサービスに対する理解と関心を深めてもらうことです。

- 件名:

【事例紹介】他社はこうして課題を解決しました

- 本文:

〇〇様

前回のメールでお届けしたレポートは、ご覧いただけましたでしょうか?

今回は、当社サービスを導入いただいた企業様の事例をご紹介します。

「導入前にどんな課題があったのか」「どのように解決したのか」を具体的にご確認いただけます。

▼導入事例を見る

https://xxxxx.com/case

「実際に成果が出た事例を知りたい」という方にご好評いただいております。

ぜひご覧ください。

決定期(背中押し)の文例

決定期における目的は、最後のひと押しとして、相談・問い合わせなどの行動につなげることです。

- 件名:

【あと一歩の方へ】無料相談のご案内|今なら○○特典あり

- 本文:

〇〇様

お忙しい中、いつもご覧いただきありがとうございます。

そろそろ具体的に比較・検討を進めているご担当者さま向けに、無料の個別相談を実施しております。

課題整理のお手伝いや、最適なプランのご提案も可能です。

▼日程を調整する(1分で完了)

https://xxxxx.com/reserve

また、今月中にご相談いただいた方限定で、○○の特典もご用意しています。

この機会に、ぜひお気軽にご活用ください。

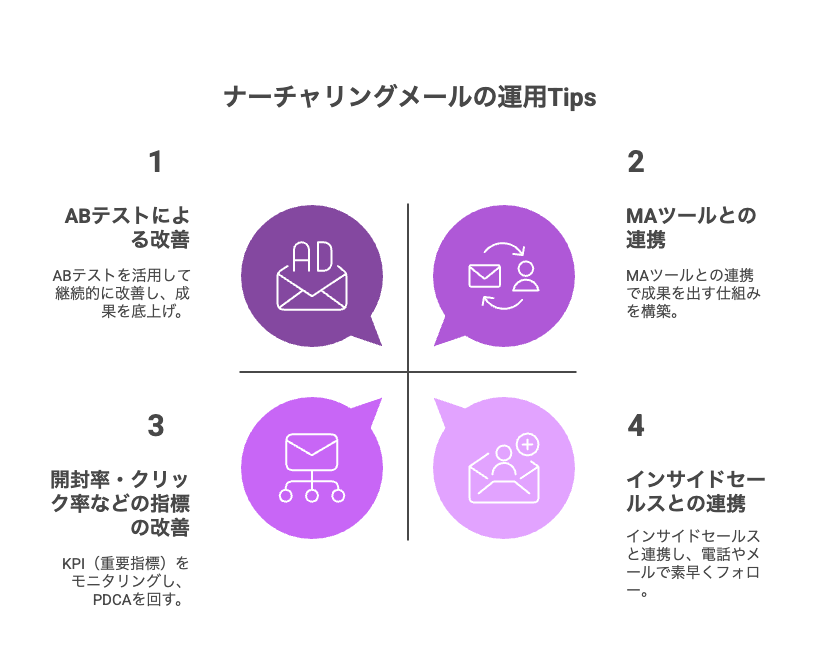

ナーチャリングメールの効果を高めるための4つの運用Tips

ナーチャリングメールは「設計して配信すれば終わり」ではなく、継続的に改善しながら成果を積み上げていく運用が不可欠です。ここでは、実務でよく活用される運用のコツを3つ紹介します。

ABテストで件名や文面を改善

開封率やクリック率を高めるためには、ABテストを活用した継続的な改善が効果的です。たとえば以下のような項目を変えてテストすることで、読者に響く要素を見極められます。

- 件名(シンプル系 vs ベネフィット訴求型)

- 冒頭文(質問形式 vs 説明形式)

- CTAの文言(例:「詳細を見る」vs「無料で試す」)

一度でベストな答えにたどり着くことはなかなかありません。少しずつ改善を重ねることが、成果の底上げにつながります。

MAツールとの連携で自動化・最適化

ナーチャリングメールの効果を最大限に引き出すためには、MA(マーケティングオートメーション)ツールとの連携が有効です。MAツールを活用すれば、以下のような自動化と効率化が可能になります。

- 行動トリガーに応じたメール配信(例:資料DL直後の即時送信)

- スコアリングによる配信対象の自動判別

- シナリオ全体の管理と改善の可視化

これにより、属人的な運用や手動作業から脱却し、継続的に成果を出せる仕組みを構築できます。

開封率・クリック率などの指標の改善

成果を正しく評価し、改善に活かすにはKPI(重要指標)のモニタリングが不可欠です。特に確認したい指標は以下の通りです。

- 開封率(OR:Open Rate) → 件名や配信タイミングの見直しに活用

- クリック率(CTR:Click Through Rate) → 本文・CTAの改善指標に

- コンバージョン率(CVR) → 配信の目的が達成されたかを判断

これらのデータを週次や月次で定点観測し、改善点を明確化してPDCAを回すことで、ナーチャリングメールの効果を継続的に高めることができます。

インサイドセールスとの連携

ナーチャリングメールだけで顧客が自発的に商談へ進むとは限りません。メール施策と並行して、インサイドセールスの動きと連携することで商談化率は大きく向上します。

重要なのは、「誰に・いつ・どんなフォローを行うか」を、ハウスリストの属性や反応状況に応じて設計することです。

- ハウスリストの属性を分析し、フェーズに合ったコンテンツを戦略的に配信

- コンテンツ反応後のスピードフォロー(特にDLや申し込み直後)

- 通電率向上のために、複数回・複数チャネルでの接触設計を行う

特に、反応直後にどれだけ早く電話やメールでフォローできるかは、通電率=その後の商談化に大きな影響を与える要素です。ナーチャリングは「育てて終わり」ではなく、営業チームと連携してこそ成果が生まれるという視点を忘れずに持ちましょう。

メールナーチャリングとハウスリストの関係性

メールを使ったナーチャリングの成果は、メールの設計やコンテンツの質だけでなく、誰に届けるか、つまり「ハウスリストの質と量」に大きく左右されます。ここでは、メルマガ施策とハウスリストの関係性について、商談獲得の視点から整理します。

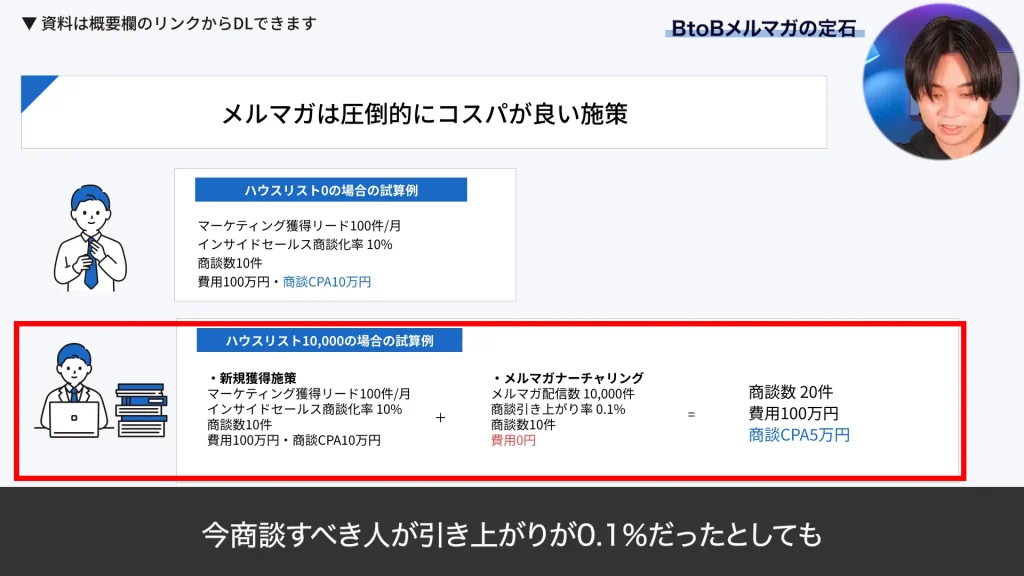

ハウスリストの重要性と商談数の関係

どれだけ緻密に設計されたメルマガでも、送り先のリストがなければ成果は出ません。たとえば、リストがゼロの状態では、Web広告などで月100件のリードを獲得しても、商談につながるのは10%前後。つまり、商談数は10件程度です。

一方で、すでに保有しているハウスリストが1万件あれば、広告費をかけずに同数以上の商談を生み出すことも可能です。ターゲットの温度感に合わせて継続的に情報を届けられるという点で、ハウスリストは「顧客との資産」であり、ナーチャリング施策の成功を左右する土台になります。

相性の良いコンテンツが成果を生む

ハウスリストがどれだけ多くても、配信するコンテンツが響かなければ成果にはつながりません。重要なのは、「このテーマなら読みたい」と思ってもらえる、ターゲットと相性の良いコンテンツを選定することです。

実際、シャコウで配信した「ホワイトペーパーの作り方」というメルマガは、ハウスリストとの相性が良く、開封率約30%、数百件のダウンロード、100件以上の商談創出に結びつきました。(詳細は次章で解説)

このように、ターゲットの関心とマッチする内容を届けるだけで、費用をかけずに高い成果を上げられることがあります。

ハウスリスト1万件が一つの閾値になる理由

BtoBのメールマーケティングにおいて、ハウスリストが1万件以上あるかどうかは、ひとつの目安とされています。これは、以下のような理由からです。

- 一斉配信時でも、一定数のリアクション(開封・クリック・CV)が得られる

- セグメント配信やA/Bテストを実施しても、十分な母数が確保できる

- 配信頻度が増えても、対象をローテーションすることでリストの疲弊を防げる

もちろん、数が多ければ良いというわけではなく、「フェーズ別にリストを整理し、相応しいコンテンツを届けられる体制があるかどうか」も重要です。ただし、1万件を超えるとメルマガ単体でもナーチャリング施策として成立しやすくなり、商談化に直結するスケール感が出てくるのは事実です。

シャコウでのナーチャリングメールの成功事例|1施策で100件以上の商談創出に成功

相性の良いコンテンツが商談獲得に直結したメルマガ施策の事例です。

「ホワイトペーパーの作り方」というコンテンツを、ハウスリスト約8,000件に向けてメルマガで配信したところ、開封率は約30%と高水準を記録しました。そのうち、約130名がダウンロードページまで到達しています。

さらに、メール配信は1回きりで終わらせずに、翌月以降も定期的に配信したことで、結果として数百件のダウンロードを獲得しました。そこから派生して、100件以上の商談創出に成功しています。

この施策から得られた大きな学びは、「ハウスリストと相性の良いコンテンツ」を用意できれば、ナーチャリングメールだけで商談獲得まで到達できるという点です。しかも、広告などの外部施策に頼らず、低コストで成果が出せる点も大きなメリットです。

この事例は、良質なハウスリストと相性の良いコンテンツが揃えば、広告費をかけずに一定の成果を生み出せることを示しています。ハウスリストが多ければ、1回のメルマガ配信だけでも商談化に結びつく可能性は大きく広がります。

まとめ|ナーチャリングメールで放置を防ぎ、商談化率を高めよう

ナーチャリングメールは、リードを「獲得して終わり」にしないための重要なコミュニケーション手段です。特にBtoBのように検討期間が長く、意思決定に複数のステップを要するビジネスにおいては、定期的かつ段階的な情報提供によって信頼を築くことが、商談化・受注に直結します。

ナーチャリングメールの設計・運用は、やみくもに配信するのではなく、「誰に・何を・どのタイミングで届けるか」を戦略的に設計し、継続的に改善していくことが成果のカギです。

獲得したリードを眠らせず、着実に商談へと導くために、メールというシンプルなツールを育成の武器として最大限に活用していきましょう。

シャコウならナーチャリングメールをはじめ、BtoBマーケティング・セールス全領域の戦略設計から実行まで可能

シャコウでは、ナーチャリングメールを含めたBtoBマーケティング・インサイドセールス・フィールドセールスの全領域において、上流から下流まで幅広い支援が可能です。

BtoBマーケティング・セールスの全体設計や各領域に関する課題をお持ちの方は、戦略・実行・クリエイティブ・セールスの四位一体の強みを持つシャコウにぜひご相談ください。

シャコウの「BtoBマーケ定石診断・戦略策定支援」に関してはこちら

ナーチャリングメールのコンテンツに有効なホワイトペーパー施策ならシャコウにお任せ

シャコウのホワイトペーパー制作支援では、企画からラフの作成、ライティング、デザインまでトータルで対応いたします。

- マーケ戦略に沿った企画・コンテンツ案をご提案

- 幅広い業界・分野に対応できる、経験豊富なチームでの制作

- 読み手に伝わりやすいライティング・デザイン

ホワイトペーパー制作に興味のある方は、以下のリンクからぜひ詳細をご覧ください。

お問い合わせ

お問い合わせ