ウェビナーは、BtoBマーケティングにおいてリード獲得やブランド認知を高めるための強力な手段です。本記事では、ウェビナーの位置付け、効果的な開催方法、他の施策との関連性について詳しく解説します。

この記事は株式会社シャコウが運営するYouTubeチャンネル「BtoBマーケ研究所」の動画、「BtoB向けのウェビナーマーケティングの定石と顧客に刺さる企画の作り方を徹底解説」の要約記事となります。資料はこちらからダウンロードできます。

ウェビナーの位置付け

BtoBマーケティングの中で、ウェビナーは重要な施策の一つです。主に3つの形態に分かれます。

- ハウスウェビナー:自社のハウスリスト向けに実施し、ナーチャリングを目的とします。

- 共催ウェビナー:他社と共同で実施し、新規リード獲得を目指します。

- カンファレンス:多くの企業が登壇し、広範囲なリード獲得を図ります。

ウェビナーは、参加者にとってハードルの低いコンバージョン地点となります。特に、問い合わせや資料請求はハードルが高く、なかなかリードを獲得するのが難しいため、ウェビナーを利用することでリード獲得を効率的に進められます。

効果的なウェビナーの開催方法

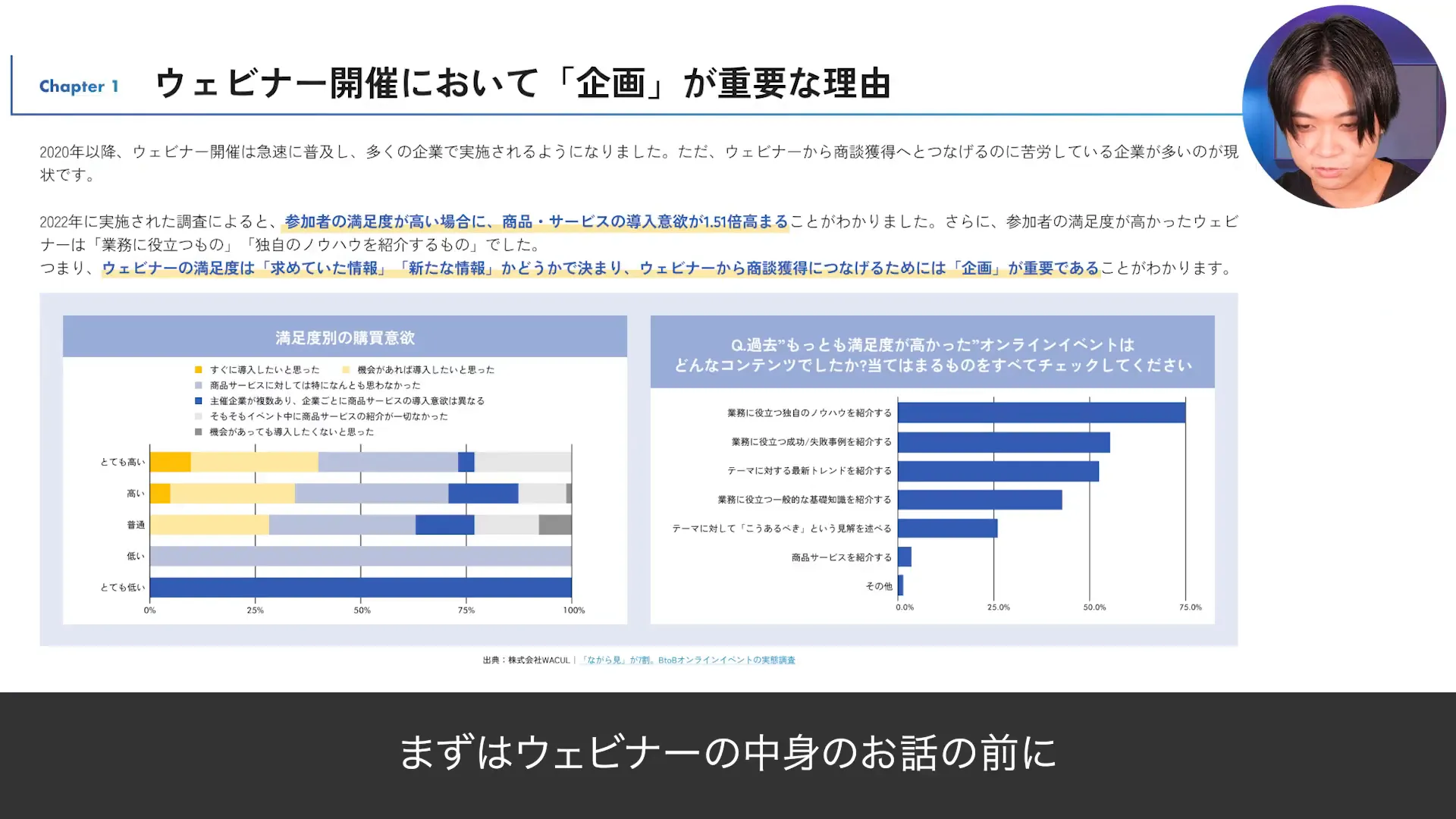

前提として、満足度が高いウェビナーは、サービス導入の意欲を高める傾向があります。満足度を高めるためには、業務に役立つ情報をしっかり提供することが重要です。

ウェビナーの満足度を高めるためには、以下のようなコンテンツが効果的です。

- 業務に役立つ独自のノウハウの提供

- 成功事例や失敗事例の紹介

そしてウェビナーで成果を出すためには、以下の8つのポイントに注意する必要があります。

- 開催の目的を明確にする

- ターゲット設計を行う

- 目標を設定する

- 1つのテーマに絞り有益な情報を盛り込む

- 開催回数を重ねて分析を行う

- アーカイブ配信や記事コンテンツ化を行う

- インサイドセールスと連携してフォロー体制を整える

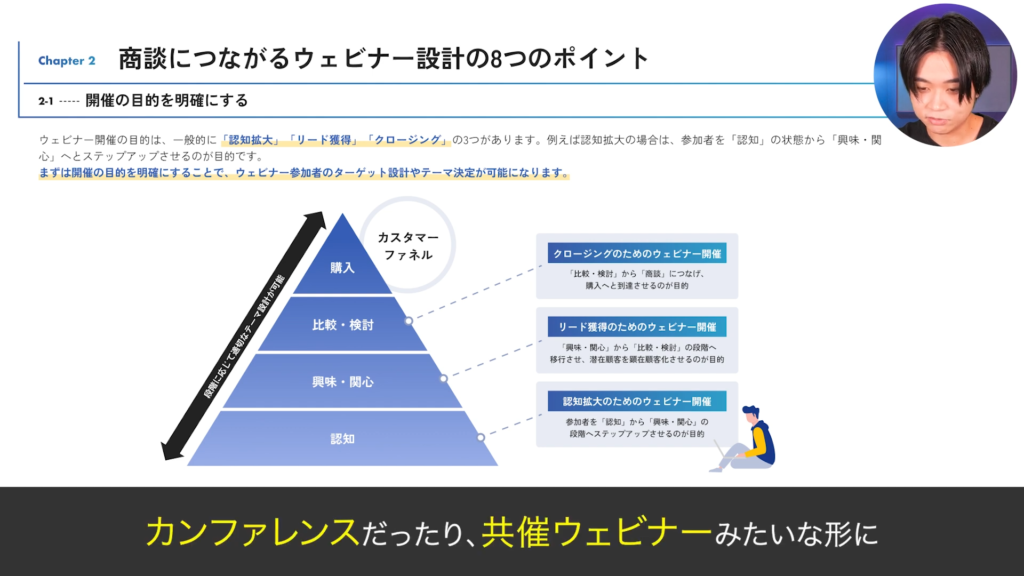

開催の目的を明確にする

ウェビナーはカスタマーファネルに応じた企画が重要です。認知を取りたいのであればカンファレンスや共催ウェビナー、興味関心の層に対してリード獲得が目的であれば内容もより課題に絞った形になります。比較検討層に対しては導入事例の紹介など、比較検討ポイントを提供する内容が効果的です。

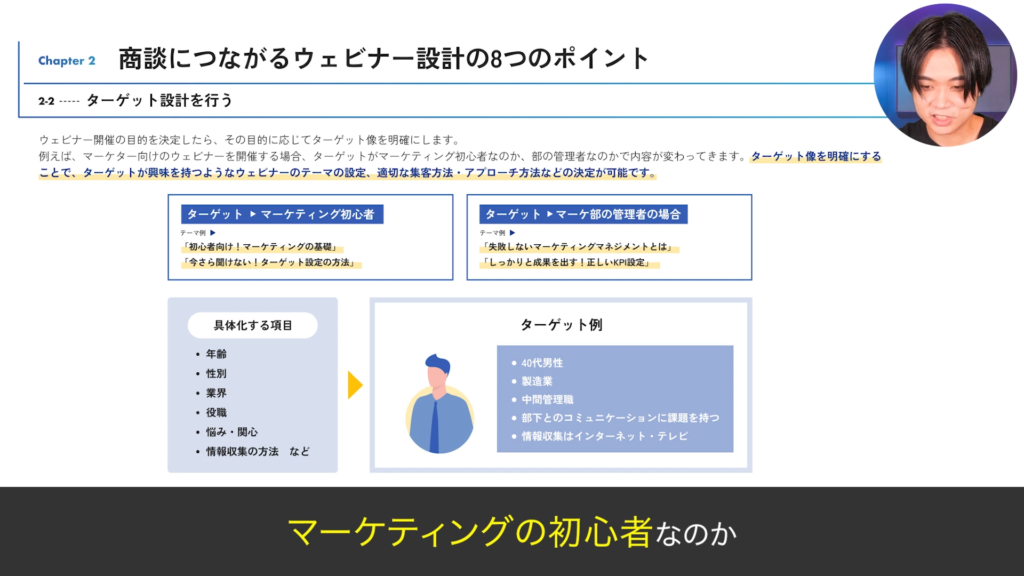

ターゲット設計を行う

ウェビナーを企画する上でペルソナ設計は重要です。参加者がマーケティング初心者か、部署の管理者なのかで刺さる内容やタイトルは異なります。

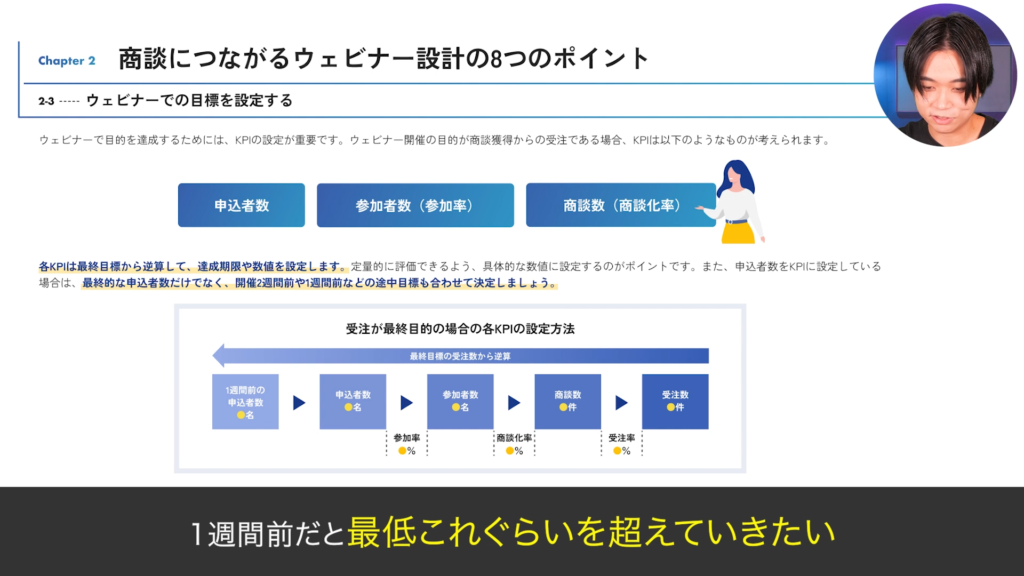

目標を設定する

ウェビナーを開催するにあたりKPIの設定が必要です。申込者数、参加率、商談化率(商談数)などの目標数値を事前に設定しましょう。参加率は業種や業態で異なりますが、70〜80%が相場です。

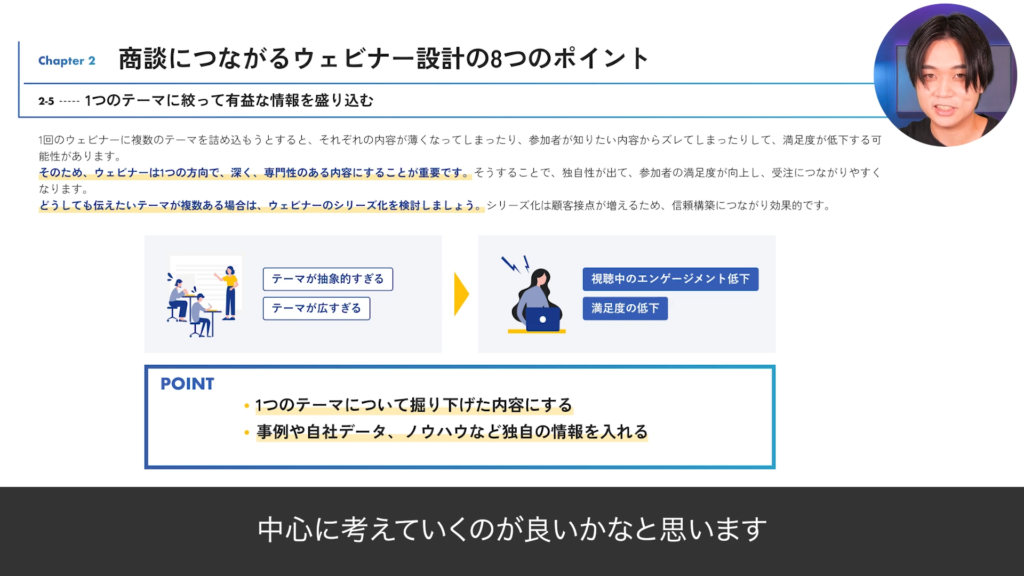

1つのテーマに絞り有益な情報を盛り込む

テーマはある程度絞った方がうまくいく場合が多いです。より1つのテーマに対して30〜40分内容を掘り下げていく方が面白いウェビナーになる可能性が高い傾向があります。顧客が何を求めているのかを考えることが重要です。

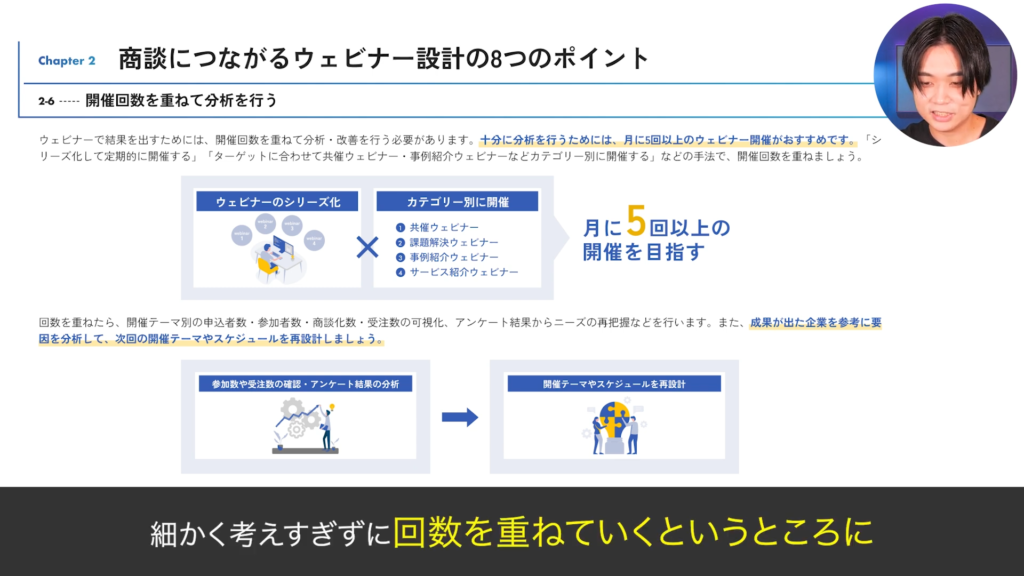

開催回数を重ねて分析を行う

ウェビナーの開催回数に関しては、自社開催や共催ウェビナー含めて、月に5回以上開催している企業がうまくいっている傾向があります。最初は細かく考えすぎずに回数を重ねていくことが重要です。

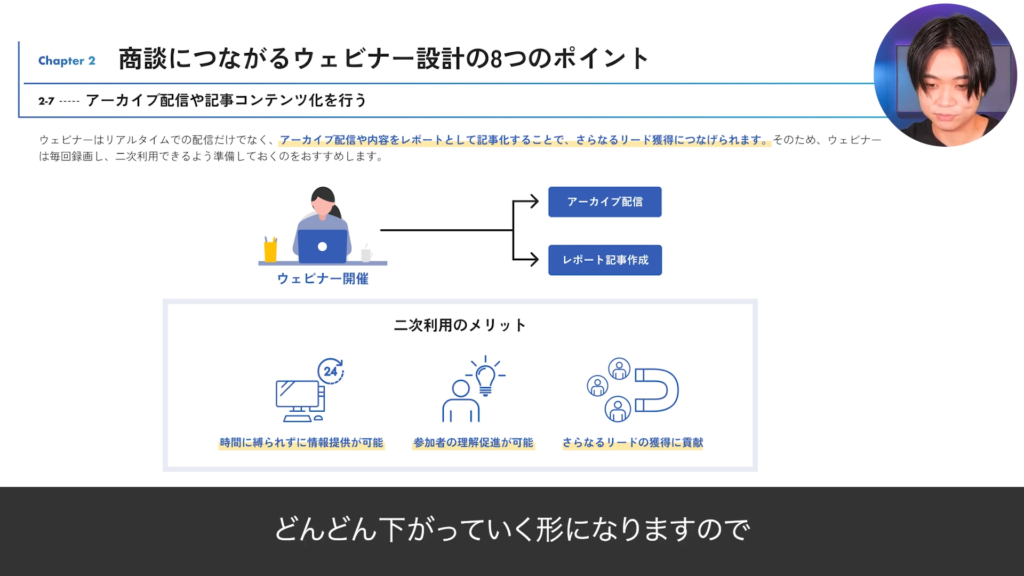

アーカイブ配信や記事コンテンツ化を行う

ウェビナー開催後は、アーカイブ配信やレポート記事の作成を行い、1つのコンテンツを二次利用していくことが重要です。ウェビナー1回あたりにも費用がかかりますが、アーカイブやレポートへの効率的な展開によって、CPAを抑えることが可能です。

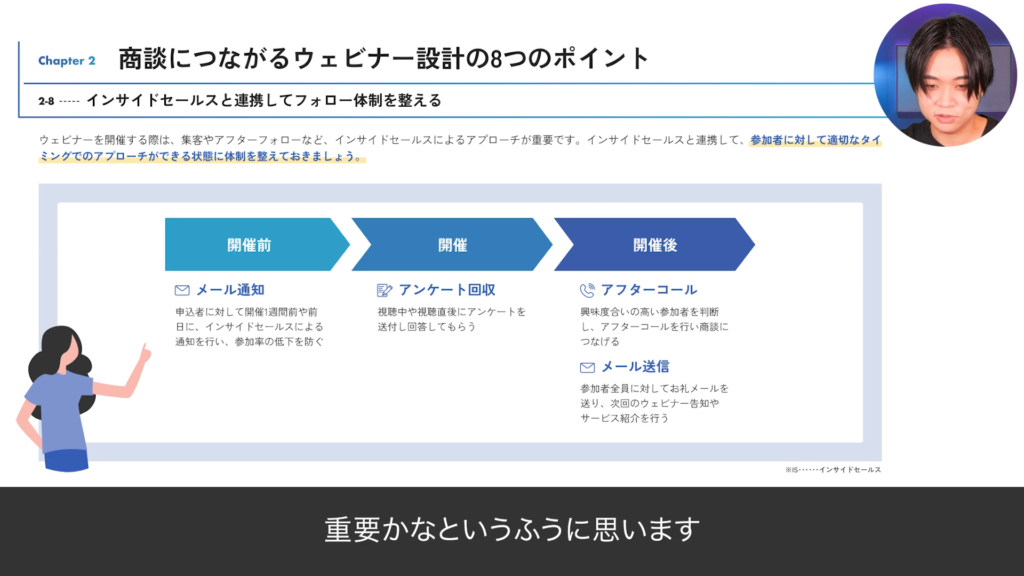

インサイドセールスと連携してフォロー体制を整える

ウェビナーが終了した直後にアフターコールをすることで、熱量の一番高い状態の参加者へのアプローチが可能になります。なるべく熱量が高いうちに、早めに電話をかけることが重要です。

共催ウェビナーのメリット

共催ウェビナーは、他社と協力することでリード獲得の効率を高めることができます。共同で実施することで、広告費をかけずに新規リードを獲得することが可能です。

共催ウェビナーを実施する際は、企画開始から1.5ヶ月前には動き出すことが求められます。企画書を作成し、協力企業を選定することが重要です。

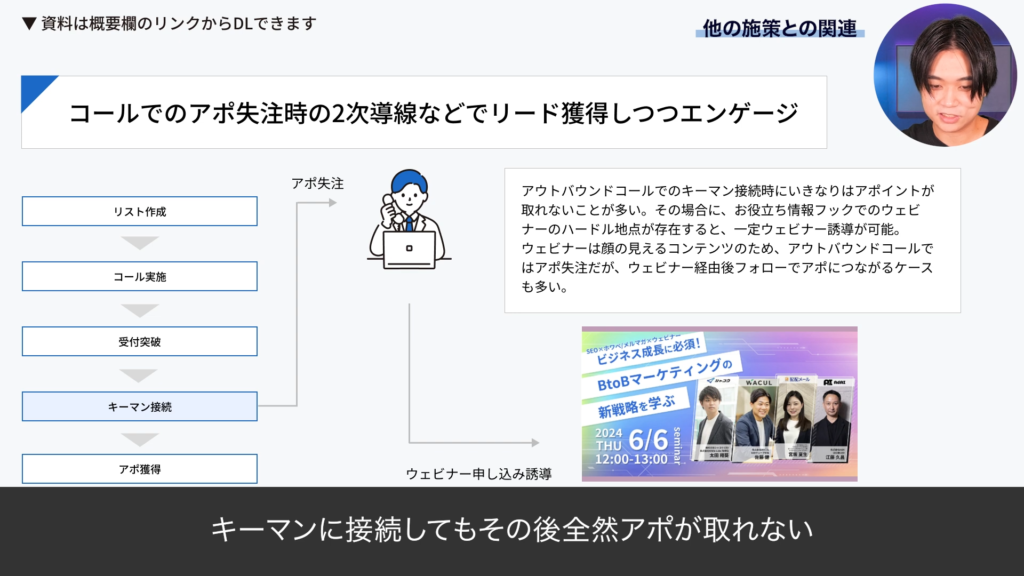

二次導線としてのウェビナーの活用

ウェビナーは、他のマーケティング施策と組み合わせることで、その効果をさらに高めることができます。特に、アウトバンドコールとの連携はおすすめです。

アウトバンドコールではキーマン接続時にいきなりアポが取れることは少ないため、その場合にウェビナーに誘導できればリードの回収につながります。また、ウェビナーに参加したリードは、その後のアポ率も高くなる傾向があります。したがって、ウェビナーを二次導線として活用すると良いでしょう。

まとめ

ウェビナーは新規リード獲得やナーチャリングにおいて非常に効果的な施策です。目的に応じて、ハウスウェビナー、共催ウェビナー、カンファレンスの使い分けが重要です。また、ウェビナーを通じて得たデータを活用し、次回の施策に生かすことが成功への道です。

私たち株式会社シャコウでは、BtoBマーケティングの戦略設計から実務運用まで、幅広くサポートしています。興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

この記事は株式会社シャコウが運営するYouTubeチャンネル「BtoBマーケ研究所」の動画、「BtoB向けのウェビナーマーケティングの定石と顧客に刺さる企画の作り方を徹底解説」の要約記事となります。資料はこちらからダウンロードできます。

お問い合わせ

お問い合わせ