「事業戦略」は、企業の成長と競争優位を左右する中核的な役割です。ただし、戦略は描くだけでは意味がなく、実行されて初めて価値を持ちます。 現場に落とし込めずに終わってしまうケースも少なくありません。

本記事では、事業戦略の基本や中期経営計画との関係性、戦略を実行につなげるための「推進設計」の考え方までを解説します。実行される戦略のあり方を、実践的な視点で紐解きます。

シャコウではBtoBマーケティング・セールスに関する情報をYouTubeで発信しています。初心者の方でも網羅的に理解できる内容になっていますので、ぜひ参考にご視聴ください。

▼【企業価値とBtoBマーケ】ROICと成長性の最適バランスとは?

事業戦略とは|定義と必要性を解説

「事業戦略」は、企業がどの領域で、どのように価値を生み出し、収益を上げていくかを定める設計図です。ここではまず、事業戦略の定義や必要性、混同されやすい用語との違いについて整理します。

事業戦略の定義

事業戦略とは、企業が特定の事業領域で競争優位を築き、持続的な収益を上げるための方向性やアクションプランを定めたものです。市場ニーズの把握、ターゲットセグメントの選定、提供価値の設計、競合との差別化など、「どのように戦うか」という観点で戦略を設計します。

経営全体を見渡す「経営戦略」の下位概念でありながら、より現場寄りの実行に直結する設計図として機能するのが事業戦略の特徴です。

事業戦略が必要とされる理由

変化の激しい市場環境において、企業が場当たり的な対応だけでは生き残れない時代になっています。価格競争・商品力・営業力だけでは差別化が難しい中で、どの市場で、どの顧客に、どんな価値を、どう届けるのかという筋の通った戦略が求められます。

また、戦略が曖昧なままでは、現場のアクションも属人的・分散的になりがちです。中長期的な視点で意思決定を一貫させるために、事業戦略は不可欠な指針となります。

事業戦略と混同されやすい言葉(経営戦略・成長戦略・マーケティング戦略)

| 用語 | 定義・役割 | 事業戦略との違い |

|---|---|---|

| 経営戦略 | 企業全体の方向性を定める戦略(例:グローバル展開、M&A) | 経営戦略のもとに複数の事業戦略がぶら下がる構造 |

| 成長戦略 | 新市場への進出や新規事業によって企業の成長を加速するための戦略 | 事業戦略の一部として機能することが多い |

| マーケティング戦略 | 商品・サービスを「どう売るか」「どう届けるか」に特化した戦略 | 事業戦略を実現するための施策レイヤーにあたる |

事業戦略は、経営戦略と現場の戦術をつなぐ中間層の設計図とも言える存在です。それぞれの位置づけと役割を明確にしておくことで、社内での混乱や連携ミスを防ぐことができます。

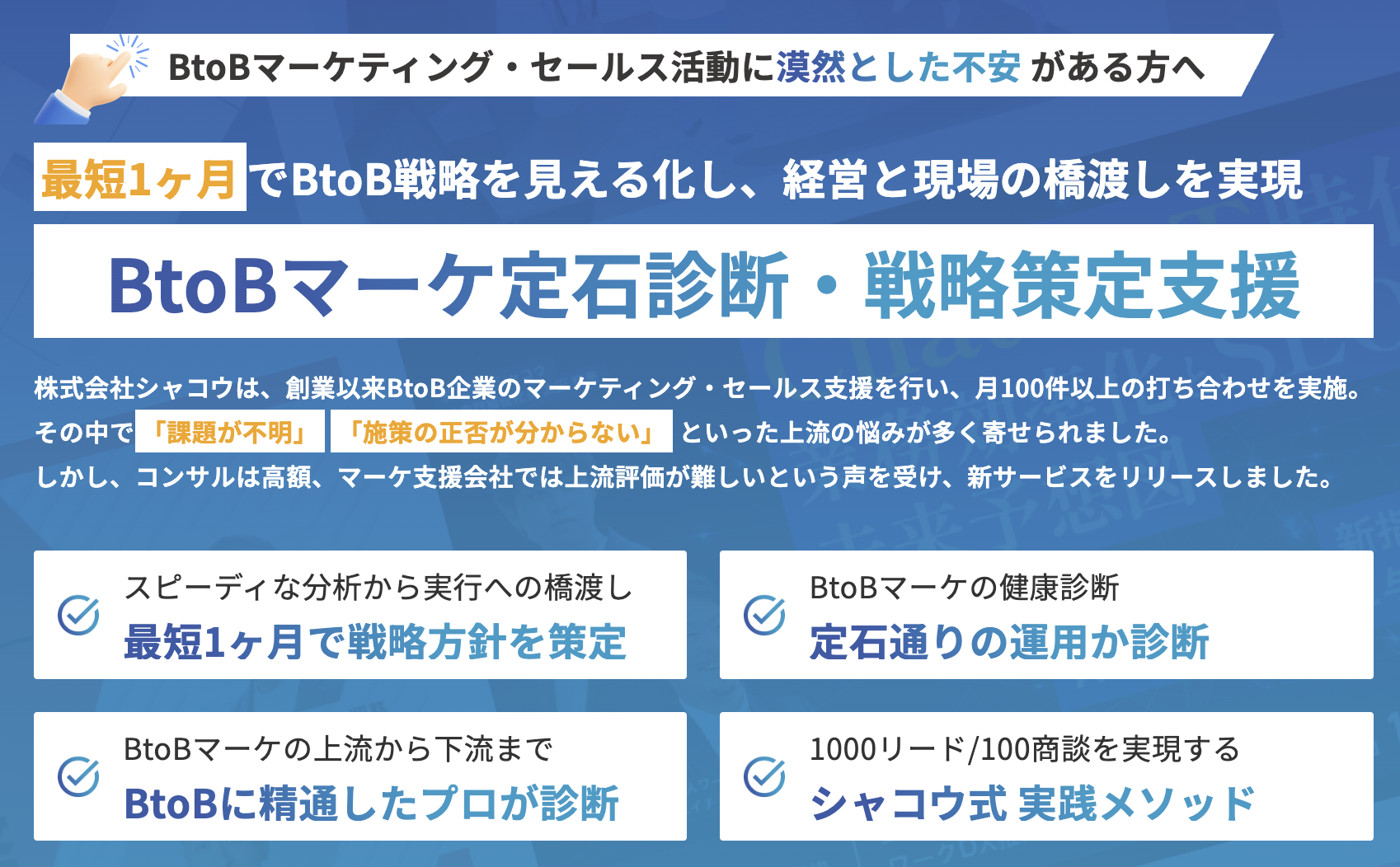

【事業戦略を担う方向け】

セールス/マーケティング戦略の設計から、実行推進の仕組みづくりまでを詳しく解説した資料をご用意しています。自社の戦略と実行のギャップにお悩みの方は、ぜひ合わせてご覧ください。

▼資料のダウンロードはこちらから

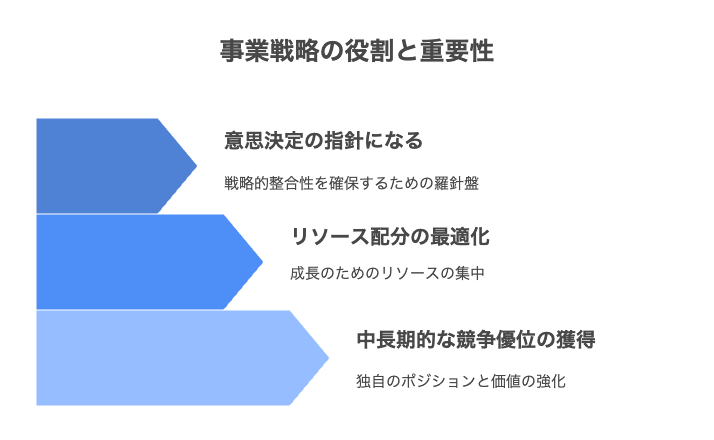

事業戦略の役割と重要性

目先の売上にとらわれず、中長期の視野で「何に注力し、何を捨てるか」を判断するためには、明確な戦略が欠かせません。ここでは、事業戦略が果たす3つの代表的な役割を整理します。

意思決定の指針になる

事業戦略は、日々の判断や意思決定をブレさせないための「羅針盤」です。新たな事業機会が現れたとき、リソースの再配分が必要になったとき、「その判断が戦略と整合しているか」を確認することで、行き当たりばったりの意思決定を防げます。

リソース配分の最適化

経営資源(ヒト・モノ・カネ・時間)は有限です。事業戦略が明確であれば、成長可能性の高い領域や、自社の強みを活かせる市場にリソースを集中投下できます。逆に、戦略が曖昧なままでは、施策や予算が分散し、成果が出にくくなります。

中長期的な競争優位の獲得につながる

戦略とは「競争しないためのルールづくり」でもあります。他社と同じ土俵で価格競争に陥らないために、独自のポジションや提供価値を明確にし、継続的に強化していくことが重要です。事業戦略はその基盤となる構想であり、長期的な差別化につながります。

事業戦略の立て方|8つのステップ

事業戦略は、構造的な設計プロセスによって組み立てられるものです。ここでは、戦略立案に必要な8つのステップを順を追って解説します。自社の強みや市場環境を踏まえ、持続的な競争優位を築くための設計図を描いていきましょう。

STEP1:現状分析(外部環境・内部資源)

PEST分析や3C分析などを用いて、外部環境(政治・経済・社会・技術)や競合、市場トレンドを把握。あわせて自社のリソースや強み・弱みも整理し、戦略の出発点を明確にします。

STEP2:市場機会の特定

分析結果から、自社が勝てる・伸ばせる「機会領域」を抽出します。既存市場の深耕か、新市場の開拓か。事業戦略の方向性を大きく左右するポイントです。

STEP3:競合との差別化ポイントの抽出

市場機会の中で、自社が提供できる独自価値を検討します。競合が提供していない要素や、価格以外の軸で差別化できるポイントを見極めましょう。

STEP4:ターゲット市場の設定

すべての顧客を狙うのではなく、「どのセグメントに注力するか」を明確に定義します。リソースの集中と、精度の高い戦略実行のためにはターゲティングが不可欠です。

STEP5:事業ドメインの明確化

「自社は何屋なのか?」を定義する工程です。顧客・提供価値・提供手段の3要素(ドメインの3軸)を言語化することで、社内外での意思統一がしやすくなります。

STEP6:ビジネスモデルの設計

収益構造・提供価値・チャネル・パートナーなどを組み合わせ、事業の「儲け方」を設計します。提供価値があっても、利益が出ない構造では事業は続きません。

STEP7:KGI/KPI/アクションプランの策定

ビジョンや戦略を「実行可能な目標」と「具体的な行動計画」に落とし込みます。KGI(最終目標)と、それを達成するためのKPI(中間指標)を設定し、部門ごとのアクションを明確化します。

STEP8:進捗管理・戦略の柔軟な見直し

戦略は立てて終わりではなく、定期的なモニタリングと見直しが重要です。外部環境の変化や仮説のズレに対応し、柔軟に戦略を再設計する仕組みを整えましょう。

事業戦略を策定する際に使えるフレームワーク

事業戦略の質は、どれだけ的確に現状を把握し、仮説を構築できるかに大きく左右されます。そのためには、思考の抜け漏れを防ぐフレームワークの活用が効果的です。ここでは、戦略立案で活用される代表的な分析フレームを紹介します。

PEST分析|外部環境を把握する

PEST分析は、外部環境(Politics/Economy/Society/Technology)を俯瞰し、将来の変化を先読みするためのフレームワークです。

- Politics(政治):法規制、税制、補助金、政権交代など。例:脱炭素化政策が進み、製造業に省エネ対応が必須になる。

- Economy(経済):景気動向、為替、物価、金利。例:円安による原材料費の高騰が、収益構造に影響を与える。

- Society(社会):人口動態、ライフスタイル、価値観の変化。例:Z世代の価値観に合わせたサブスクビジネスの台頭。

- Technology(技術):生成AIやIoTなどの新技術、特許動向。例:生成AIの普及でホワイトカラー業務の効率化が進行。

中長期戦略を描く際に、無視できない外部要因を整理・予測するのに有効です。

▼PEST分析について詳しく知りたい方は以下をチェック

SWOT分析|現状から打ち手の方向性を導く

SWOT分析は、自社の内部要因(Strength/Weakness)と外部要因(Opportunity/Threat)を組み合わせて、戦略の方向性を導く思考法です。

- 強み × 機会(S×O):強みを活かして機会を取りにいく(例:技術力を活かして新興市場に参入)

- 弱み × 機会(W×O):弱みを補完しつつ機会を活かす(例:人材不足を外注で補い新領域を開拓)

- 強み × 脅威(S×T):脅威に対して強みで守る(例:価格競争下でブランド力を武器に値下げを回避)

- 弱み × 脅威(W×T):最もリスクが高いため撤退や転換の検討が必要

現状分析をそのまま終わらせず、「だからどうするか」の示唆を得るのがポイントです。

3C分析|競合に勝てる勝ち筋を見つける

3C分析では、市場環境をCustomer(顧客)/Competitor(競合)/Company(自社)の3視点から捉えます。

- Customer(顧客):誰が買うのか/どんな課題・欲求があるのか

- Competitor(競合):どこが競合か/どんな提供価値・戦略を取っているか

- Company(自社):自社の強み/独自性/リソースは何か

この3者の関係性から、競合が満たしていないニーズに対して、自社が強みを活かして応える「差別化戦略」の糸口が見えてきます。

▼3C分析について詳しく知りたい方は以下をチェック

バリューチェーン分析|収益性を高める業務構造を見直す

バリューチェーン分析は、自社の事業活動を「価値創出のプロセス」として分解し、どこで付加価値が生まれているか、どこにムダがあるかを把握する手法です。

- 主活動(例:物流/製造/販売/アフターサポート)

- 支援活動(例:人事/IT/調達/研究開発)

例えば、販促施策よりもサポート体制の充実でリピート率が大きく向上しているとわかれば、投資リソースの再配分が可能になります。プロセス全体を最適化し、利益率を高める戦略的な見直しに有効です。

アンゾフの成長マトリクス|成長の方向性を明確にする

アンゾフの成長マトリクスは、「市場」と「製品」の新旧の組み合わせから4つの成長パターンを定義します。

| 既存市場 | 新規市場 | |

|---|---|---|

| 既存製品 | 市場浸透 | 市場開拓 |

| 新規製品 | 製品開発 | 多角化 |

- 市場浸透:既存顧客への販売強化(例:クロスセル、ロイヤルティ施策)

- 市場開拓:既存製品を別エリア・別ターゲットに展開(例:海外進出)

- 製品開発:新サービスで顧客単価アップ(例:周辺サービス追加)

- 多角化:新市場×新製品(例:既存とは異なる事業領域への参入)

成長戦略を体系的に整理し、「どの方向に注力すべきか」を可視化するのに適しています。

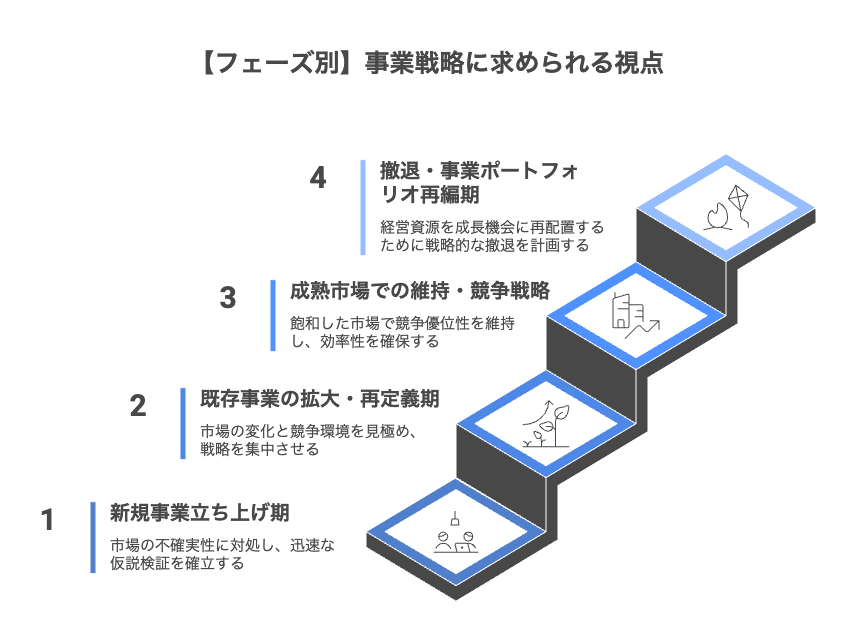

4つのフェーズ別で見る、事業戦略に求められる視点

事業戦略は、企業の成長ステージや事業のライフサイクルによって求められる内容が大きく異なります。フェーズごとに立てるべき戦略の方向性や、重視すべき意思決定の軸を理解することで、より実効性の高い戦略設計が可能になります。

新規事業立ち上げ期|「仮説構築と検証」の視点

新規事業の立ち上げにおいては、市場も顧客も定まっていないケースが多く、不確実性が非常に高い状態です。このフェーズでは、完璧な戦略よりもスピーディな仮説検証のサイクル構築が最重要です。

- 顧客課題と提供価値の仮説を明確にする

- 小さく試し、データと現場の声から学ぶ

- スケール可能性よりも、課題—解決—収益モデルの整合性を優先

リーンスタートアップの考え方やPMF(プロダクト・マーケット・フィット)の達成がカギとなり、戦略は可変性と柔軟性を前提に設計する必要があります。

既存事業の拡大・再定義期|「勝ち筋の見極めと集中」の視点

一定の実績を持つ既存事業を、次の成長フェーズへと押し上げる段階では、市場の変化や競合環境を見極めた「選択と集中」が重要です。

- どの顧客層・製品領域に注力すべきか

- 差別化ポイントが維持・強化できているか

- ビジネスモデルがスケーラブルか、陳腐化していないか

既存資産に依存しすぎず、「なぜ今この事業を拡大するのか」の再定義を行うことで、投資の最適化と次の収益源の確保が実現できます。

成熟市場での維持・競争戦略|「ポジショニングと効率性」の視点

市場が飽和し、成長が鈍化しているフェーズでは、新たな価値創出よりも「選ばれ続ける理由」の維持・強化が焦点になります。

- 価格競争に巻き込まれないブランドポジションの確立

- 顧客ロイヤルティの維持・アップセルの設計

- コスト構造の見直しによる利益確保

このフェーズでは、新規参入者や代替手段との中長期的な競争優位をどう築くかが戦略の中核となり、現場オペレーションとの整合性も強く求められます。

撤退・事業ポートフォリオ再編期|「見切りと再配置」の視点

事業としての将来性や収益性が見込めないと判断された場合は、撤退や事業整理の判断が必要になります。ここで重要なのは「失敗」ではなく経営資源を成長領域に再配置する戦略的判断であることです。

- 中長期の収益性・市場性の見極め

- 社内外への影響を最小化する撤退シナリオ設計

- リソース(人材・設備・予算)を再配置するための体制構築

この段階では、経営全体のポートフォリオ設計と連動した意思決定が求められます。

事業戦略が機能しない組織の特徴

どれほど優れた事業戦略を描いたとしても、現場に落ちずに形骸化してしまう企業は少なくありません。その背景には、組織設計・コミュニケーション・マネジメントプロセスの構造的な課題が存在します。ここでは、事業戦略が「実行に移らない組織」に共通する3つの特徴を整理します。

戦略と実行の断絶

最も多いのが、戦略を立てる層と実行する層が乖離している状態です。経営層が掲げた方向性が現場に共有されず、「現場の実行内容が戦略と関係ない」「そもそも戦略の意図がわからない」といった事態に陥ります。

- 戦略が抽象的なままで現場に降りてこない

- KPI設計や業務プロセスにまで反映されていない

- 部門ごとの判断で“我流”の動きが横行する

このような状況では、せっかくの戦略も絵に描いた餅で終わってしまいます。

部門間の連携不足

部門ごとのKPIや目的がバラバラであることも、戦略実行を妨げる要因です。特に、マーケティング・営業・開発・カスタマーサクセスなど、複数部門が関与する事業戦略の場合、横断的な連携が取れなければ成果に直結しません。

- 自部門の目標達成ばかりを優先し、連携が後回しに

- 会議体や情報共有の場が断片的・形式的

- ボトルネックがどこにあるか把握できない

全体戦略に対して自部門がどう貢献するかの意識と構造が必要です。

数値管理・振り返りの仕組み不在

戦略は一度立てて終わりではなく、進捗の可視化と継続的な振り返りによる改善が不可欠です。しかし、数値に基づくモニタリング体制が整っていない企業では、「やりっぱなし」の状態が慢性化します。

- 成果を示すKGI・KPIが明確でない

- 月次・週次でのレビューサイクルがない

- 定量評価がなく、成功/失敗の再現性が見えない

こうした組織では、戦略のPDCAが回らず、現場の行動と成果の因果も不透明なままになりがちです。

事業戦略を“机上の空論”で終わらせないために──推進設計の重要性

戦略を描くだけでは、成果にはつながりません。経営と現場を橋渡しし、実行へとつなぐ「推進設計」の視点がなければ、事業戦略は形骸化してしまいます。

ここでは、戦略が実行に移されない組織に共通する課題と、構想と実行をつなぐために欠かせない「推進設計」の観点を、事業企画の視点から解説します。

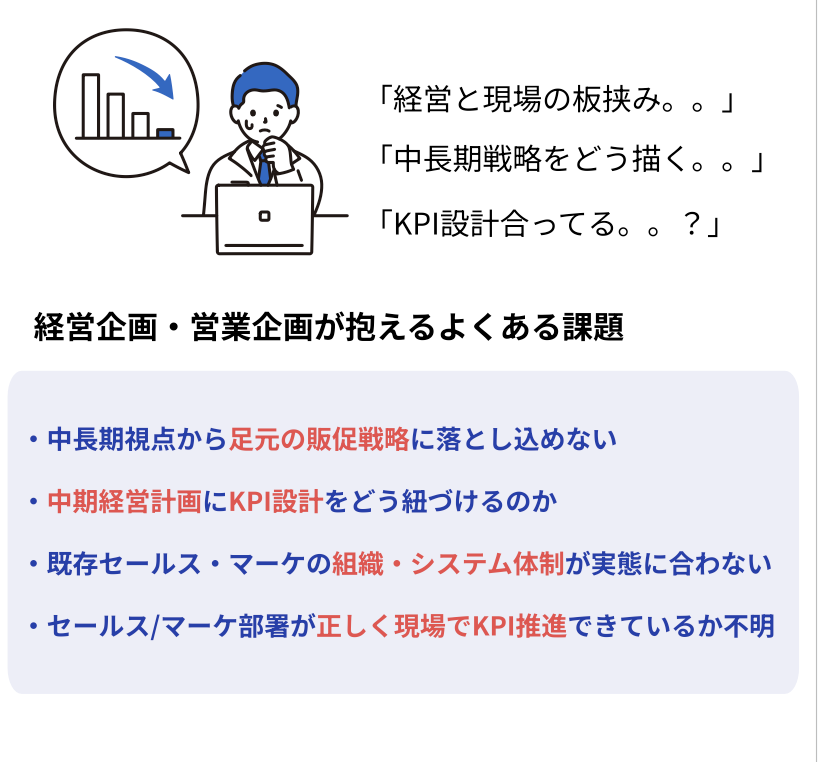

戦略が実行されない組織で起こっている課題

事業戦略がうまく機能していない企業の多くに共通するのが、「戦略と現場の分断」です。

本記事では、「事業企画」を担うポジションとして、経営企画・営業企画部門も含めて想定しています。これらの部門は、本来、経営陣が描いた中長期戦略を実行部隊につなぐ「推進設計者」としての役割を果たすべき存在です。

しかしながら、実態としては以下のような問題が散見されます。

- 中期経営計画が現場の販促施策に連動していない

- 数値目標とビジョンの関係性が明確に定義されていない

- マーケ・営業・カスタマーサクセスといった各部門との組織設計が噛み合っていない

- 現場で実際にどのように動いているかが把握されていない

こうした状況では、いかに綿密な戦略を立てても、推進力が伴わず成果に直結しません。戦略を実現可能な行動にまで落とし込むためには、推進設計の視点が不可欠です。

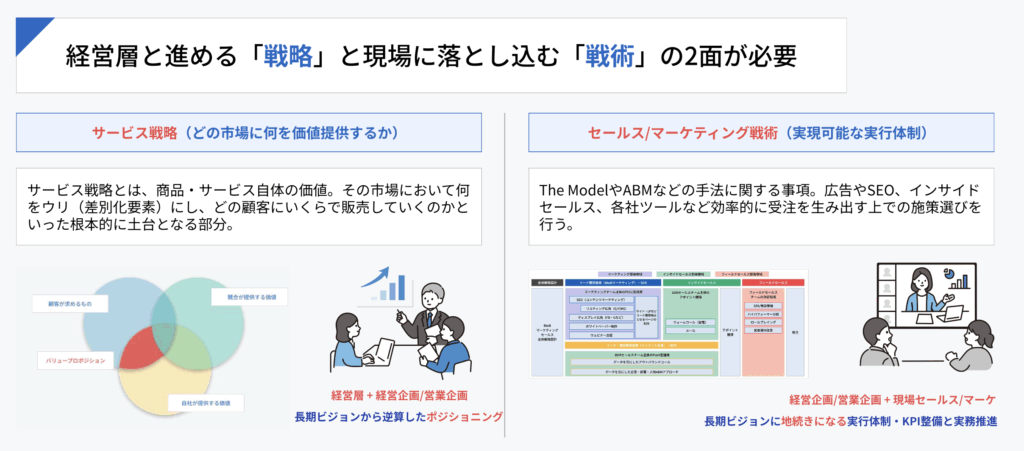

戦略と戦術──2つの視点を橋渡しする「推進設計」

事業戦略を動かすうえで重要なのが、「戦略(方向性)」と「戦術(打ち手)」の両視点を行き来しながら組織全体を設計することです。

- 戦略視点(サービス・事業設計)

「誰に」「どんな価値を」「どの市場で」届けるのかを明確にし、ビジネス全体の方向性を描く上流設計。ここでは経営層との連携や、ビジネスモデル・事業ポートフォリオの検討などが含まれます。

- 戦術視点(営業・マーケ施策)

描いた戦略を、営業・マーケティング・CSなどの部門が実行可能な形に設計します。The ModelやABM(アカウントベースドマーケティング)といった実務フレームを活用しながら、KPI設計、役割分担、リソース調整まで具体化していきます。

事業戦略を実行可能なアクションに落とし込むには

事業戦略を動かすうえでは、「構想から実行までを貫く設計思想」が必要です。ここでは、中期経営計画との接続と、戦略を体制に落とし込む設計の実例を紹介します。

事業戦略と中期経営計画のつながり

事業戦略を単年度施策の積み上げで終わらせないためには、「中期経営計画」との接続が欠かせません。特に重要なのが、時間軸とターゲット層の設計です。

- 短期(1〜3年):既存顧客層、LTV向上を狙った施策

- 中期(3〜5年):新規セグメント開拓、既存商材の再定義

- 長期(5年以上):新市場進出、非連続成長の布石

こうした視点で段階的にターゲットや注力領域を整理することで、短期施策と中長期戦略の整合性が取れるようになります。

中長期ビジョンを現場に落とし込む視点

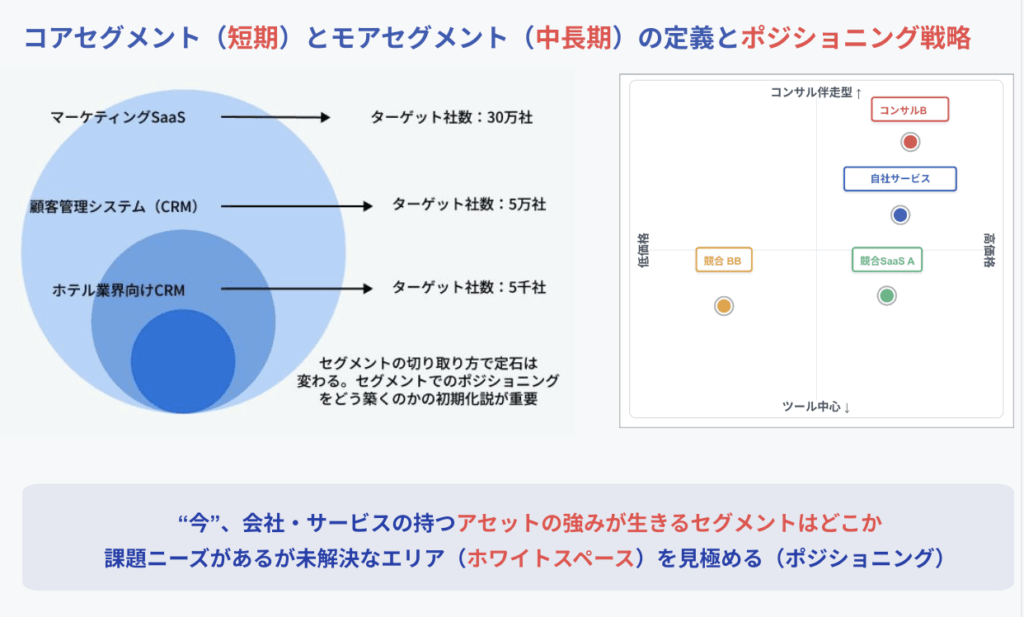

戦略と戦術をつなぐ「推進設計」において、見落とされがちなのが中長期ビジョンの時間軸の設計です。

・短期(1〜3年)で狙うべきコアセグメント

既存顧客や高LTV層など、すでに一定の関係性が構築されており、成果に直結しやすい市場。

・中長期(3〜5年/5年以上)で育てていくモアセグメント

新市場・新規顧客など、将来的な成長に向けて育成していく対象。

この2つのセグメントを明確に分けて定義しなければ、目の前のKPIと未来のポジショニング戦略が混在し、施策がブレやすくなります。

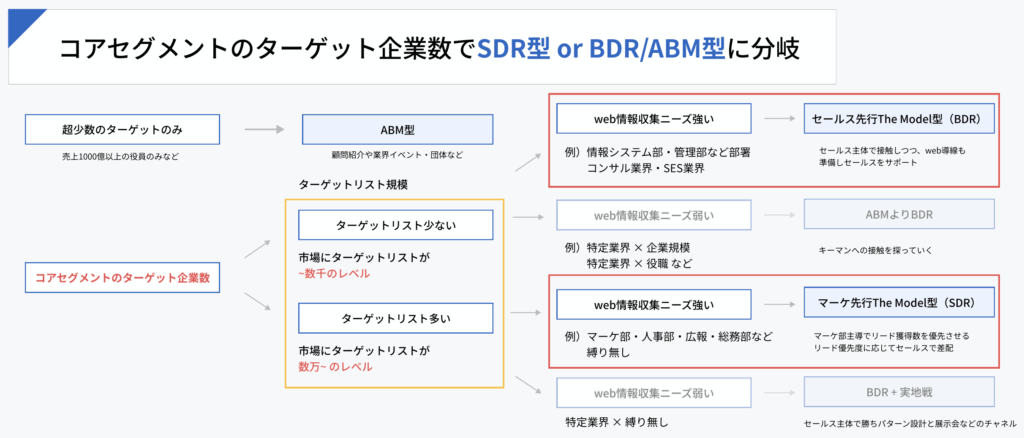

さらに、コアセグメントのボリュームや特性に応じて、「SDR型(マーケ起点)」または「BDR/ABM型(営業起点)」といった体制の選択が必要です。これは単なる戦術論ではなく、KPI設計・人材要件・組織構造すべてに関わる、戦略上の重大な判断です。

つまり、経営企画・営業企画などの企画機能には、「どの市場を、いつ、どの手段で狙うのか」を定義し、それを組織構造や現場KPIに変換する「推進設計力」が強く求められるのです。

▼SDR型とBDR/ABM型について詳しく知りたい方は以下をチェック

事業戦略の策定・推進が難しい場合は、外部パートナーの力の活用も

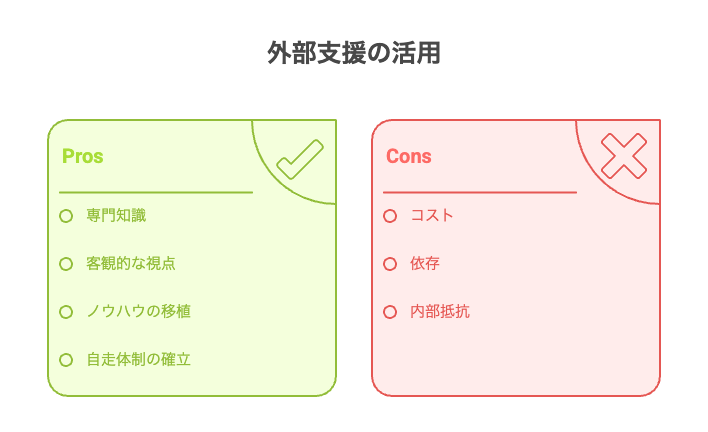

自社内で戦略の立案から現場実行までを一貫して担うことが難しい場合、外部パートナーの支援を受けることは有効な手段です。

- 経営層と現場の橋渡し役が不在

- 専門的なフレームワークや設計力が不足している

- リソース不足により、戦略の実行が後回しになる

こうした課題は、戦略コンサルティングや実行支援のパートナーと連携することで、計画の精度向上と確実な推進が可能になります。

特に、外部視点での課題抽出・優先順位づけ・現場巻き込みの設計など、部分的なサポートから伴走型の支援まで、必要に応じた関わり方が選べます。

まとめ|変化に強い企業をつくる実行される戦略を

いかに優れた戦略を立てても、現場で動かなければ意味がありません。事業戦略は、経営と現場、戦略と戦術をつなぐ「推進設計」があってはじめて機能します。

- 戦略を「語るだけ」で終わらせない

- 組織に「戦略を根づかせる」仕組みを持つ

- 実行を通じて「戦略を進化させ続ける」

こうした視点が、変化の激しい市場環境においても柔軟に対応できる“しなやかな企業”をつくる鍵となります。

【事業戦略を担う方向け】

セールス/マーケティング戦略の設計から、実行推進の仕組みづくりまでを詳しく解説した資料をご用意しています。自社の戦略と実行のギャップにお悩みの方は、ぜひ合わせてご覧ください。

▼資料のダウンロードはこちらから

事業戦略の策定・実行支援はシャコウにお任せください

シャコウでは、戦略の構想フェーズから現場への実行設計までを一気通貫で支援します。

- 事業戦略・中期経営計画の策定支援

- 営業企画・マーケ施策との連動設計

- 部門横断型の推進体制構築サポート

- KPI設計・可視化・振り返りの仕組みづくり

組織に「動ける戦略」を根づかせ、成果を生むための設計と実行を、伴走型で支援します。自社での推進が難しい場合は、ぜひ一度ご相談ください。

お問い合わせ

お問い合わせ