いま、検索ユーザーの行動が大きく変わりつつあります。かつてはキーワード検索によってページ一覧を表示し、リンクをクリックして必要な情報を探すという行動が当たり前でした。しかし現在、Googleの「AI Overview」をはじめ生成AIによる検索体験が拡大することで、「クリックせずに答えが得られる」という新たな情報取得のスタイルが主流になり始めています。

本記事では、AI Overviewの仕組みやSEOへの影響、掲載されるための対策をわかりやすく解説します。

また、シャコウでは、AI OverviewやLLMOの基礎となるSEOに関する情報をYouTubeで発信しています。本記事を理解する上でのベースとなる内容なので、ぜひ参考にご視聴ください。

▼SEO・LLMO対策はやるべき?考え方とモニタリングPDCAに関して徹底解説!

AI Overviewとは?Googleの検索体験を変える生成AI要約機能

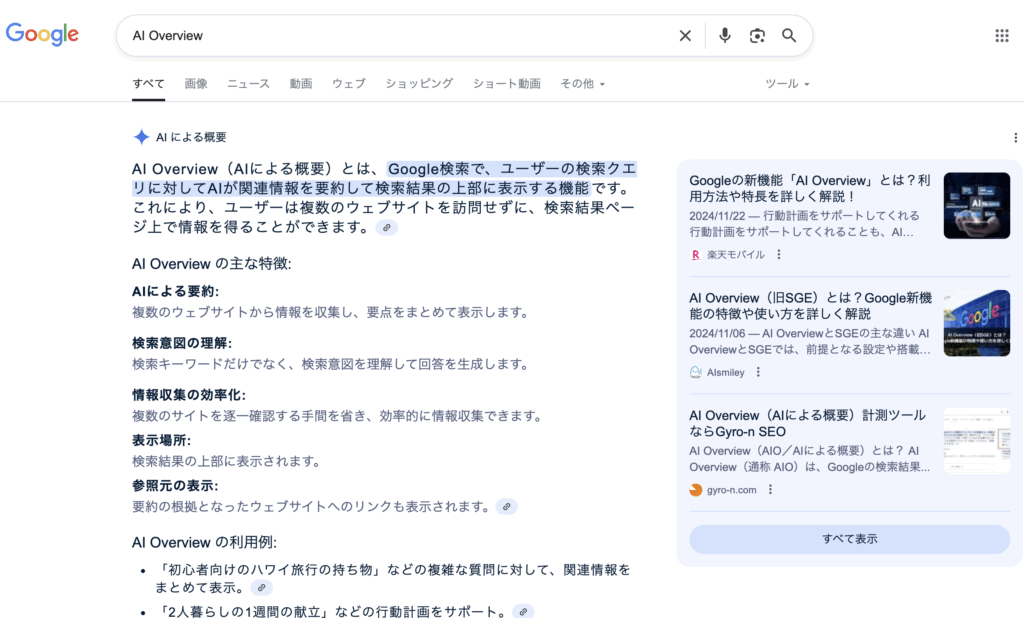

AI Overviewとは、Googleが検索体験の一部として提供を開始した生成AIによる自動要約機能です。ユーザーが検索クエリを入力すると、従来の検索結果よりも上部に、複数の情報源をもとにAIが生成した回答が表示されます。これにより、ユーザーはリンクをクリックせずに回答を得ることができるようになります。

元々は「Search Generative Experience(SGE)」として提供されていた機能で、2024年5月より正式に「AI Overview」としてアメリカを皮切りに本格展開が始まりました。すでに日本国内でも一部のクエリにおいて表示が確認されており、今後の普及が見込まれます。

この機能の大きな特徴は、ユーザーが自然文で検索した際に、AIが自動で情報を収集・要約し、一つの完成された回答を提示する点にあります。これにより、従来の「検索 → 複数リンクを比較 → 回答を得る」というプロセスが短縮され、情報取得の在り方が大きく変わり始めています。

旧SGE(Search Generative Experience)との違い

生成AIを検索結果に組み込むGoogleの取り組みは、最初から「AI Overview」という名称だったわけではありません。2023年に試験的に導入された「Search Generative Experience(SGE)」から始まり、その後「AI Overview」へとリブランディングされました。

ここでは、SGEの概要と位置づけ、そこからの変遷、そしてGoogleが名称を変更した背景を整理します。

SGEの概要と位置づけ

SGE(Search Generative Experience)は、Googleが2023年に米国など一部地域で実験的に公開した生成AI搭載型の検索体験です。検索クエリに対し、従来の検索結果とは別にAIが生成した要約や回答を検索画面上部に表示する仕組みで、「クリックせずとも検索意図に即した情報が得られる」という新たなユーザー体験を提供するものでした。

SGEは、Google検索のUI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザー体験)の大きな転換点として位置づけられており、検索行動そのものを再定義する試みでした。

SGEからAI Overviewへの変遷と変更点

2024年5月、GoogleはSGEの正式ローンチに伴い、この機能を「AI Overview」へと名称変更しました。それにあわせて、以下のような変更が加えられています。

- 表示対象が拡大:

SGEは「Search Labs」の試験機能だったのに対し、AI Overviewは順次グローバル展開され、米国では一部検索の標準表示に。より幅広い検索語句で表示されるようになっている - 表示ロジックの改良:

AI Overviewでは、信頼性や出典の明示性を重視し、参照元リンクの提示方法や要約の構成にも改善が見られる - UIの簡素化と統合:

従来は実験的機能として分離されていたものが、より自然に検索結果に組み込まれる設計へと変化

▼以下でこれからの時代のSEO・LLMO対策について詳しく解説しています

AI Overviewの台頭によるユーザーの検索体験への影響

「AI Overview」の登場による検索体験の変化は、企業のSEO戦略にも大きな見直しを迫るものです。ここでは、AI Overviewがユーザー行動に与える影響と、それに伴って変化が求められるSEO指標について解説します。

従来の「探す検索」から「答えを得る検索」へ

これまでの検索は、「情報を探すための行動」でした。ユーザーは検索結果に表示されたリンクの中から目的に合ったページを選び、遷移して内容を確認する必要がありました。

しかしAI Overviewでは、検索クエリに対する要約的な回答が検索結果の最上部に生成されるため、ユーザーはリンクをクリックせずに答えを得ることが可能になります。特に「〇〇とは」「おすすめ〇〇」「比較」などの情報収集系クエリでは、この傾向が顕著です。

この変化は、「クリックして情報を読む」から「画面上で情報を完結させる」体験への転換を意味します。

AI Overviewによるクリック率の低下

検索結果上部にAIが生成した回答が表示されるようになったことで、検索上位に表示されているWebページのクリック率(CTR)も影響を受けています。

SEOツールを提供するAhrefsの調査によると、AI Overviewが表示される検索結果では、上位ページの平均CTRが34.5%低下しているというデータがあります。つまり、従来であれば確実にクリックされていた1位や2位のページでも、AIによる回答表示によってユーザーが満足し、クリックに至らないケースが増加しているのです。

この傾向は、FAQ・定義・比較など「答えが出しやすい」クエリで特に顕著であり、今後もさらに影響範囲が広がると考えられます。

※参照:Ahrefs「AI Overview が表示されることで、ページへのアクセス数が34.5% 減少!」

「順位」や「クリック率」などSEO指標の再定義が必要

AI Overviewの台頭によって、「検索順位」や「CTR」といった従来のSEO評価指標は、意味合いが大きく変わり始めています。

上位表示されたからといってクリックされるとは限らず、逆にAIが参照する情報源として取り上げられれば、順位に関係なく自社名や製品情報がユーザーに届くケースも出てきました。つまり、これからのSEOでは「クリックされるかどうか」よりも「AIに参照されるかどうか」が重要になる場面が増えていきます。

そのため、SEOの評価軸も「AIへの露出率」「AIによる引用率」「自然言及数」など、新たな可視性の指標へと再定義していく必要があるのです。

▼SEOに関しては以下の記事をご覧ください!

AI Overviewに影響を受けやすいコンテンツの特徴

AI Overviewの影響はすべての業界に均等ではありません。以下のように、ビジネスモデルや検索クエリの性質によってインパクトが大きく異なります。

| サイトタイプ | 代表例 | AI Overviewによる影響 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 情報提供型(FAQ・ハウツー記事中心) | 税理士・医療・法律系など | ◎ 非常に大きい | 質問文での検索が多く、AIが答えを完結させやすい |

| 比較・ランキング型 | SaaS、転職、ECの比較サイト | ◎ 非常に大きい | 比較表やまとめが要約されやすく、CTRが大幅に下がる |

| オウンドメディア・専門記事型 | BtoB企業のコラム、業界メディア | ○ 中程度 | 深い専門性がある記事は引用されやすいが、必ずしもAIに採用されるとは限らない |

| ニュース速報型 | 一般メディア・ニュースサイト | △ 小さい | 時事性が高いためAIが追従しづらく、クリックが保たれる傾向 |

このように、「AIが参照する可能性の高いクエリ」に対応しているサイトほど、AI Overviewの影響を強く受ける傾向があります。

AI Overviewの仕組み

AI Overviewは、検索クエリをただ受け取るのではなく、より深く理解し、関連するトピックへ分解したうえで、多角的な回答を生成します。

ここでは、AI Overviewがどのような検索で表示されやすいのか、どのように回答を構築しているのか、そして何を根拠に参照しているのかといった仕組みを整理していきます。

表示されやすい検索クエリ

AI Overviewが表示されやすいのは、Googleが「生成AIによる要約が検索体験を改善できる」と判断したクエリです。代表的なパターンには以下のようなものがあります。

- ナレッジクエリ(例:「LLMOとは」「マーケティングのフレームワーク一覧」)

- 比較検討系のクエリ(例:「LLMOとSEOの違い」「SFA おすすめ 中小企業向け」)

- 課題解決型の自然文クエリ(例:「営業の成果が上がらない理由を教えて」「顧客管理を効率化する方法」)

特に、「○○とは?」「○○するには?」「おすすめの○○は?」といった自然文クエリで表示率が高い傾向があるとされています。なお、YMYL(Your Money or Your Life)領域や専門性の高い医療・法律系トピックでは、AI Overviewが抑制される傾向にあるようです。

しかし、これらの傾向はあくまで現時点での観察に基づくものであり、Google側のアルゴリズムや設計のアップデートによって将来的に変動する可能性があります。そのため、AI Overviewの表示状況については、継続的なモニタリングと柔軟な対応が求められます。

AI Overviewが生成する情報の構造

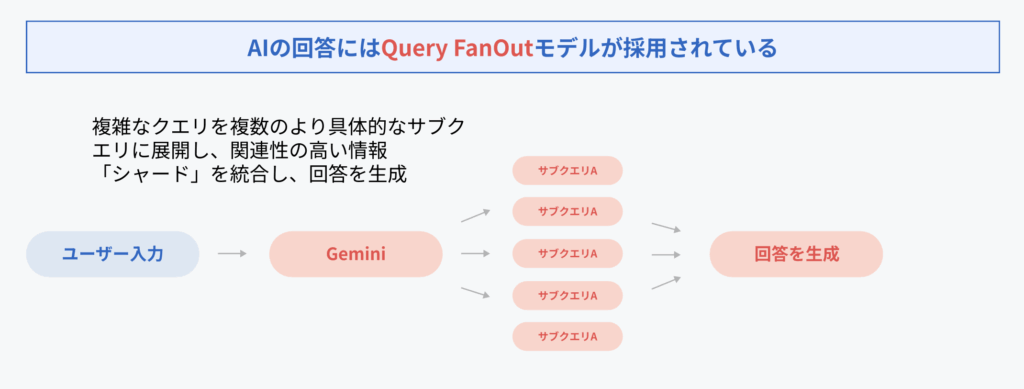

AI Overviewの根本的な特徴は、クエリを1つの質問としてではなく、複数の要素に分解して理解・回答する点にあります。これは「クエリファンアウトモデル」とも呼ばれ、検索クエリから複数のサブトピック(サブクエリ)を抽出し、それぞれに対して最適な情報を探索・統合して要約を提示します。

たとえば、「LLMOとは?SEOとの違いと対策方法を教えて」という検索クエリがあった場合、AI Overviewは以下のように分解して処理する可能性があります。

1. 「LLMOとは何か?」

2. 「LLMOと従来のSEOの違い」

3. 「LLMOにおける具体的な対策とは?」

その上で、各サブトピックに対応する信頼性の高いページから内容をチャンク(部分抽出)し、最終的にユーザーにとって最適な順序で統合・要約を行う仕組みです。

使用される情報源のタイプと選定ロジック

AI Overviewは、検索結果から回答を自動生成するだけでなく、裏付けとなる情報源を提示します。このときに選ばれる情報源には一定の傾向があります。

- 専門性が高く、網羅的なコンテンツ

- 権威性があり、過去に信頼されてきたドメイン(例:公式サイト・政府系・大手メディア・専門系ブログなど)

- 構造的に整理され、AIが文脈を理解しやすい記事

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)が明示されているサイト

また、上位表示されていることはあくまで一要素にすぎず、AI Overviewでは被リンクや共起語、引用回数など、複数の指標をもとに情報の価値を判断しています。

これにより、必ずしも検索1位=引用されるとは限らないという、新しい評価軸が生まれています。

AI OverviewとLLMOの関係

AI Overviewが表示する答えの情報ソースとしてWeb上の情報を参照するという点で、Large Language Model Optimization(LLMO)と密接に関係しています。つまり、AI Overviewに取り上げられることは、「生成AIに選ばれた情報」であるという証左でもあります。

以下の資料でもLLMOについて詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

▼資料のダウンロードはこちらから

LLMOとは?AIに選ばれるための新しいSEO対策

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、生成AIが回答を生成する際に、Web上の情報ソースとして自社コンテンツが選ばれるよう最適化する手法です。従来のSEOが「検索エンジンでの上位表示」を主目的としていたのに対し、LLMOは「生成AIの回答根拠として引用される」ことを目的としています。

たとえばChatGPT、Gemini、Claudeといった大規模言語モデル(LLM)は、Web上の信頼できる情報をもとに回答を生成します。その際、構造化されたコンテンツや専門性の高い情報が選ばれやすい傾向があり、そこに向けた施策がLLMOにあたります。

▼LLOMについて詳しく知りたい方は以下の記事をチェック!

AI OverviewはLLMOの成果指標になる

AI Overviewは、ユーザーの検索クエリを自然文で分解し、複数の情報ソースを統合・要約することで回答を生成します。その際、どのWebサイトが参照・引用されるかは、まさに「AIが選んだ情報」としての価値を示します。

つまり、AI Overviewに自社コンテンツが掲載されることは、LLMO施策の効果が実際に発揮された証拠とも言えます。逆に言えば、上位表示されていてもAIに引用されなければ、今後の検索流入にはつながりにくくなる可能性があるのです。

LLMOでは「上位表示」より「引用される構造」が重要

生成AIが引用先を選ぶ際には、「情報の信頼性」や「網羅性」「構造的な読み取りやすさ」が重視されます。特にGoogleのAI Overviewでは、以下のような条件が掲載対象として強く影響すると考えられています。

- サブクエリに対する明確な回答があること

- 実績・導入事例・専門家コメントなどが含まれている

- ユーザーの意図に沿った文脈構成

このように、「上位にあるか」ではなく「意味ある情報として拾われるか」が重要であり、コンテンツの構造や語彙のチューニングもLLMOの核心となります。

LLMO時代に求められるSEO戦略の見直し

AI Overviewの普及により、従来のSEO戦略だけでは不十分になりつつあります。これからのSEOでは、以下のような戦略転換が求められます。

- キーワード軸から自然文クエリ軸への最適化

- 「掲載される・引用される」ことを意識した情報設計

- 従来のCV導線だけでなく、ブランド言及・認知の獲得を狙った対策

つまり、SEOとLLMOは対立軸ではなく、併走する双輪の戦略です。検索順位の最適化に加え、生成AIがどのように情報を選び、回答を構築するのかまで理解した上での情報発信が、今後の競争優位性を左右するといえるでしょう。

AI Overviewに掲載されるための対策

生成AIに選ばれる情報になるためには、従来のSEO対策に加え、AIが構造的に理解しやすく、信頼できる情報源であると判断されることが不可欠です。本章では、具体的な施策を3つの観点から整理します。

.png)

導入事例や業界特化型のコンテンツ充実

まず最も重要なのが、検索ユーザーの意図を満たすだけでなく、AIが分解する「サブクエリ」に対応できるコンテンツを持っていることです。

生成AIは、1つの検索クエリを複数のトピックに分解して回答を生成する「クエリファンアウトモデル」に基づいて動作しています。そのため、ただ網羅的な記事を用意するだけでなく、各サブテーマに対応した詳細な情報を持っているかどうかが参照の可否を左右します。

とくに、以下のような切り口のコンテンツが重要です。

- 業界・業種特化型のユースケースや導入事例

- 特定機能や連携方法にフォーカスしたFAQ的ページ

- サブクエリ単位でのニーズ特化型ページ(例:「中小企業 CRM おすすめ」など)

こうしたエッジの効いた情報こそが、AIに引用される理由になります。

E-E-A-T強化と情報源としての信頼性

生成AIは、誰が語っているか、どこに掲載されているかを非常に重視します。これにより、SEOでも重視されてきたE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の重要度はさらに増しています。

たとえば、以下のような対策が有効です。

- 著者情報や専門家監修の明示:医療や法律、BtoB領域などではとくに重要

- 業界メディアや第三者媒体での言及・寄稿:サブクエリ上位にある媒体に自社情報を載せる

- 被リンクやSNS上での言及(サイテーション):外部評価を可視化し、信頼性を底上げ

これらは単発施策ではなく、定期的なモニタリングと改善(PDCA)が求められます。

構造化マークアップ・HTML最適化の重要性

いかに優れた情報を持っていても、AIに「意味」が正しく伝わらなければ参照されません。そのため、構造的な情報整理や技術的最適化も必要です。

具体的には以下のような施策が推奨されます。

- 構造化マークアップの最適化(FAQ、人物、記事、商品などスキーマ活用)

- HTMLタグのセマンティック設計(<h1>〜<h3>、sectionやarticleの正しい活用)

- SSR(Server Side Rendering)対応:クローラーやAIに読み取られやすくなる

これらは比較的短期で対応できる「ショット改善」領域ですが、サイトリニューアルや構成変更の際には再確認が必要です。

さらに、生成AI向けにクローリングを促すファイル「llms.txt」を設置する取り組みも注目されています。これは、従来のrobots.txtのように、自社サイトのクロール可否や優先度をAIクローラーに伝えるものです。

ただし、2025年時点では仕様の標準化が進んでおらず、GoogleのSearch AdvocateであるJohn Mueller氏も「現在のAIシステムではllms.txtは使用されていない」と明言しており、推奨ベストプラクティスというより、将来に備えた布石的対応としての位置づけとなります。

FWIW no AI system currently uses llms.txt.

今後の仕様統一や各AIベンダーの対応状況をウォッチしつつ、将来的なAI対応サイトの整備として位置付けておくとよいでしょう。

▼生成AIに選ばれるための最適化アクションは以下の記事でも解説しています

AI Overview表示状況のモニタリングと改善アプローチ

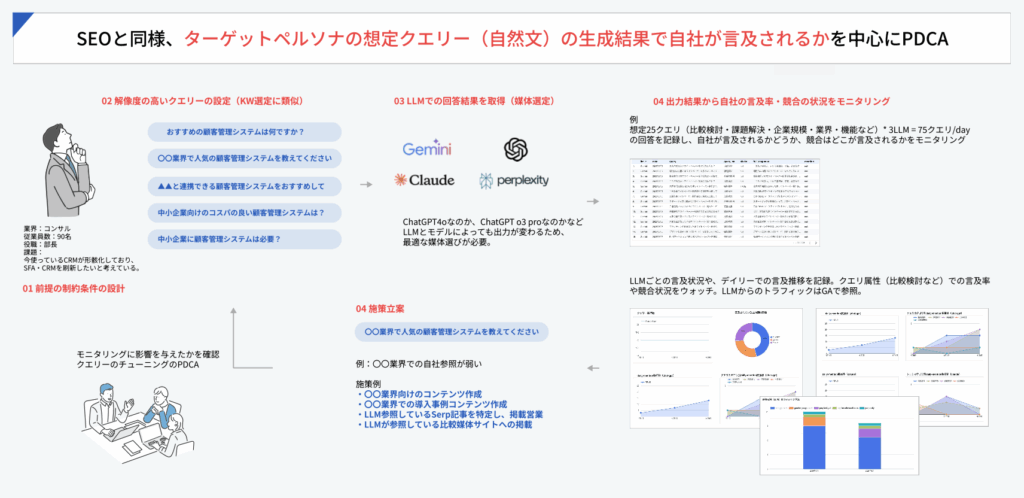

AI Overviewにおける表示有無やブランド言及は、単発の施策で改善されるものではありません。継続的なモニタリングと改善を通じて、生成AIの回答に選ばれる情報源になるためのPDCAを回すことが求められます。

1. 想定ユーザーと自然文クエリの設計

まずは、生成AIが参照する検索環境を再現するために、想定されるユーザー(ペルソナ)を定義します。

ペルソナ例:

- 業界:コンサルティング

- 企業規模:90名規模

- 役職:部長クラス

- 状況:CRMが形骸化し、新たなSFAを検討中

このような前提に基づき、AI Overviewに表示されそうな自然文形式のクエリを多数設計していきます。

自然文クエリ例:

- 「中小企業向けでおすすめのCRMは?」

- 「Slackと連携できる顧客管理ツールは?」

- 「人材業界でよく使われているSFAを教えて」

2. 複数モデルでの出力結果を比較・記録

設計したクエリを、以下のような複数の生成AIモデルに入力し、表示されるAI Overviewの内容や回答文を取得します。

例:

- ChatGPT-4o(OpenAI)

- Gemini 1.5(Google)

- Claude 3(Anthropic)など

モデルごとにUI設計や検索ソースが異なるため、引用傾向や回答スタイルにも違いが出てきます。

3. 回答内の言及率と競合状況の観察

収集したAI回答のログをもとに、以下の観点でのモニタリングを実施します。

- 自社ブランドが回答中で言及されているか

- どのクエリ属性(比較・業界別・価格訴求など)で強み/弱みがあるか

- 競合ブランドがどのモデル・クエリで頻出しているか

- モデル間の言及傾向の違い(ChatGPTでは◯◯が優位、Geminiでは△△が頻出 など)

理想的には、25クエリ × 3モデル=75回答を定点記録し、日別や週次での推移も記録することでPDCAを支える基盤を築きます。

4. 改善アクションとPDCAサイクル

分析結果を踏まえて、次のような改善策を実施します。

- 言及が弱いジャンルに対するコンテンツの強化

例:特定業界向けの導入事例、ニーズ特化型ページの制作など - AIが参照している媒体への働きかけ

例:比較サイト、業界特化メディアへの寄稿・掲載依頼 - 検索結果(SERP)上で参照されやすいページの最適化

例:FAQコンテンツの強化や構造化マークアップの再整備 - ブラウジング非対応モデルの場合は学習向け対策へ

短期改善ではなく、中長期のエビデンス形成(E-E-A-T施策)に注力する判断も

まとめ|AI Overviewで「クリックされる」から「選ばれる」コンテンツへ

検索結果における可視性やクリック率を競っていた従来のSEOから、生成AIに「選ばれる情報源」を目指すLLMO(Large Language Model Optimization)という検索体験の変化に合わせて、企業の情報設計やWeb戦略も大きく見直されるフェーズに突入しています。

特に、GoogleのAI Overviewは今後の検索体験において中核を担うと予測されており、「どんなクエリで表示されやすいのか」「AIにとって信頼できる情報とは何か」を理解したうえで、コンテンツや技術施策、ブランド露出をトータルで最適化していく必要があります。

もはや順位だけを追うSEOでは不十分です。ユーザーの文脈を捉え、AIが参照する構造を理解し、自社が言及・引用される状態を設計していくことが、生成AI時代の情報発信の新常識となりつつあります。

戦略設計・実行支援はシャコウにご相談ください

AI OverviewやLLMOをはじめ、生成AI時代の検索最適化にお悩みの方に向けて、シャコウでは戦略設計から実行・改善までを一気通貫で支援しています。

私たちが提供するのは、単なるSEO支援ではなく、AI時代に選ばれる情報設計のパートナーシップ。コンテンツ戦略、E-E-A-T強化、技術施策、モニタリング体制、社内連携、すべてを統合し、成果につながる仕組みを設計・実行していきます。

以下のような課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

- LLM最適化にどう取り組めばよいか分からない

- AI Overviewや生成AIで自社が「選ばれない」理由を知りたい

- SEOと生成AI時代の情報最適化を統合的に設計・改善したい

- マーケティングと営業が連動した施策体制をつくりたい

BtoB領域に特化したマーケティング・セールス支援を強みとする私たちシャコウは、SEO・LLMO・AI Overviewに関する上流設計から実行フェーズまで、ワンストップでご支援します。ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

お問い合わせ