BtoBマーケティングや営業資料の文脈で登場する「ホワイトペーパー」という言葉ですが、明確な定義や活用シーンについては意外と曖昧なまま使われているケースも少なくありません。

本記事では、「ホワイトペーパー」の辞書的な意味から、ビジネスにおける実践的な定義、他資料との違い、使い分け方までを幅広く解説します。

資料作成・マーケティング担当者・営業企画の方、これからホワイトペーパーを活用していきたい人、すでに使っているけど整理したい人にもおすすめの内容です。

また、ホワイトペーパーの作り方についてさらに詳しく知りたい方は、シャコウのYouTubeチャンネルをあわせてご覧ください。

▼ホワイトペーパー制作完全ガイド11STEPをプロが解説する60分|企画・設計・デザイン・マーケ戦術まで解説【ウェビナーアーカイブ】

ホワイトペーパーの意味とは

まずはホワイトペーパーの語源や辞書的な意味、IT・ビジネスの分野でどのように使われているのかまで、基本的な定義をわかりやすく整理します。ちょっとした雑学も交えて、ホワイトペーパーという言葉の背景をひもといていきましょう。

ホワイトペーパーの辞書的な意味と語源

「ホワイトペーパー(White Paper)」という言葉は、本来は政府や公的機関が発行する政策文書を指します。特定の問題に対する立場や提言をまとめた報告書で、日本語では「白書」と訳されることが一般的です。

「白書」という言葉の由来は、イギリス政府が議会に提出する報告書の中で、特に白表紙で綴じられたものを「White Paper」と呼んだことにあります。これがそのまま各国に広まり、日本でも経済白書・防衛白書などとして定着しました。

つまり、ホワイトペーパーの原義は「公式な立場を示す文書」であり、政策提言や意思決定の参考となる情報を整理・提示したドキュメントです。

IT・ビジネス分野でのホワイトペーパーの意味

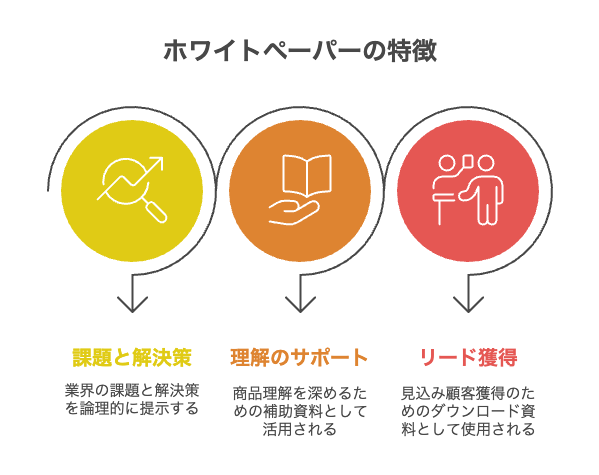

一方、現代のビジネスやITの分野では、「ホワイトペーパー」という言葉はもう少し広い意味で使われています。特にBtoBマーケティングの文脈では、以下のような特徴を持つドキュメントを指して「ホワイトペーパー」と呼ぶのが一般的です。

- 業界の課題とその解決策を論理的に提示する

- 製品・サービスの理解を深める補助資料として活用される

- ダウンロード資料として見込み顧客の獲得に活用される

このように、ホワイトペーパーは単なる宣伝資料ではなく、「専門性」と「情報提供性」が重視される文書であり、読み手の意思決定を支援する役割を担っています。

【雑学】ホワイトペーパーはなぜ「白い紙」なのか?

ホワイトペーパーという名称の「ホワイト(白)」は、表紙の色に由来します。19世紀のイギリスで、政府が議会に提出する文書のうち、意見や方針をまとめた簡潔な資料が白い表紙でまとめられていたことから、そのまま「ホワイトペーパー」と呼ばれるようになりました。

ちなみに、ボリュームが多く詳細な背景資料は青い表紙(ブルーペーパー)で綴じられ、「ホワイトペーパーは要点まとめ」「ブルーペーパーは詳細説明」という棲み分けもされていました。

現代ではPDF形式が主流となり、物理的な「白い紙」ではなくなりましたが、「中立性・信頼性・権威性」を感じさせる名前として、そのまま受け継がれています。

▼ホワイトペーパーの基礎については以下の記事で解説しています

ホワイトペーパーが「意味がよくわからない」と言われる3つの理由

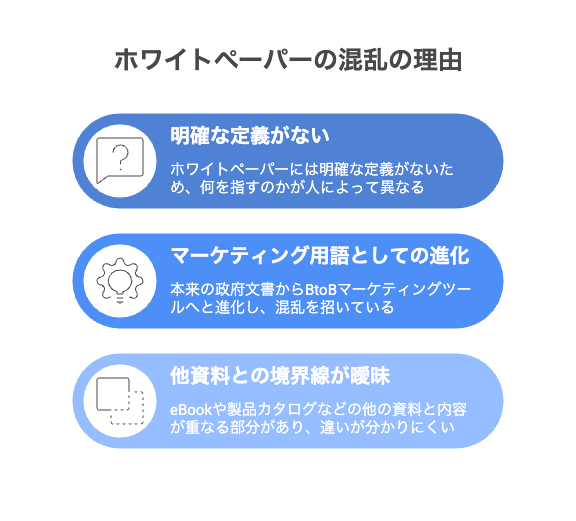

ビジネスの現場でよく「ホワイトペーパー」という言葉を耳にするにもかかわらず、多くの人が「具体的にどんな資料なのかよくわからない」と感じているのも事実です。ここでは、ホワイトペーパーの認知が曖昧になりやすい背景や、混同されやすい理由を3つのポイントに分けて解説します。

明確な定義が存在しない

「パンフレット=商品紹介」「営業資料=提案書」のような分かりやすい定義がないため、ホワイトペーパーが何を指すのかが人によって異なるのが実情です。ある企業では製品概要資料をホワイトペーパーと呼び、別の企業では業界分析レポートをそう呼ぶこともあります。

マーケティング用語として独自に進化している

本来の政府文書的な意味から、BtoBマーケティングの施策として転用されている背景も混乱を招いています。特にWebマーケティング領域では、「ホワイトペーパー=リード獲得用のPDF資料」として使われるケースが多く、元の意味とはやや乖離しています。

他資料との境界線が曖昧

ホワイトペーパーと似た目的で使われる資料には、以下のようなものがあります。

- eBook

- 製品カタログ

- サービス資料

- 営業資料

- 事例集

これらと内容や構成が重なる部分が多く、違いが分かりにくいため、「意味がよくわからない」という印象が強くなってしまっています。

ホワイトペーパーの3つの特徴

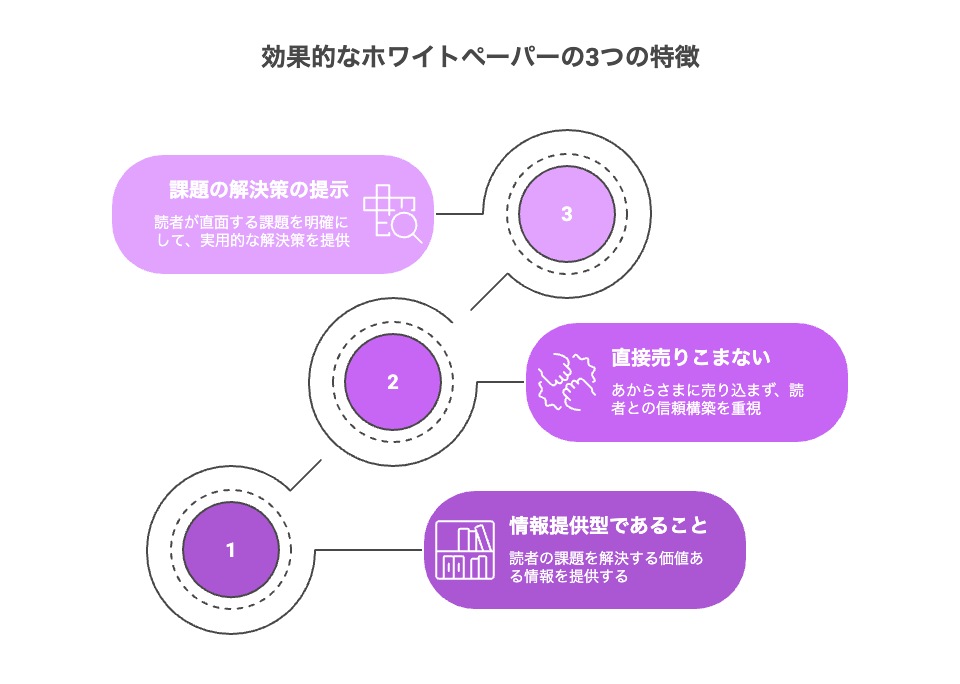

どんな条件を満たすと「ホワイトペーパー」と呼べるのでしょうか?ここでは、ホワイトペーパーをホワイトペーパーたらしめている特徴を、3つの切り口から明確にしていきます。

「情報提供型」であること

ホワイトペーパーの最大の特徴は、読者の課題解決に資する「情報提供型の資料」であることです。企業目線ではなく、読者目線で「知りたい」「学びたい」と感じるテーマを扱い、価値ある情報を提示することが基本姿勢です。

広告やセールスの色が強い資料とは異なり、読み手にとって「学びがある」と思えるかどうかが、ホワイトペーパーとして成立するための前提といえます。

直接売り込まないスタンス

ホワイトペーパーは、自社の商品・サービスをあからさまに売り込まないという点でも特徴的です。もちろん、最終的に自社サービスへの興味を喚起する設計にはなっていますが、そのためにはまず読者の信頼を得る必要があります。

このように「まずは役に立つ情報を提供し、読者との関係を築く」スタンスが、ホワイトペーパーならではの設計思想です。

「課題提示+解決策」の構造をとるケースが多い

多くのホワイトペーパーは、「読者が抱える課題の可視化」→「それに対する解決策の提示」という構造でつくられています。

例えば、DX推進に悩む企業に対して「なぜDXが進まないのか?」という課題を掘り下げた上で、「解決のためのプロセスや成功事例」を紹介する、といった構成が典型です。

この構造にすることで、読者自身が「自分ごと化」しやすくなり、資料への信頼度や没入感も高まるのが特徴です。

ホワイトペーパーが使われる場面

ホワイトペーパーは、その性質上、特定の業界・ビジネスシーンにおいて非常に相性の良い資料形式です。ここでは、どんな企業・どんなタイミングでホワイトペーパーが活用されているのか、実例を交えて解説します。

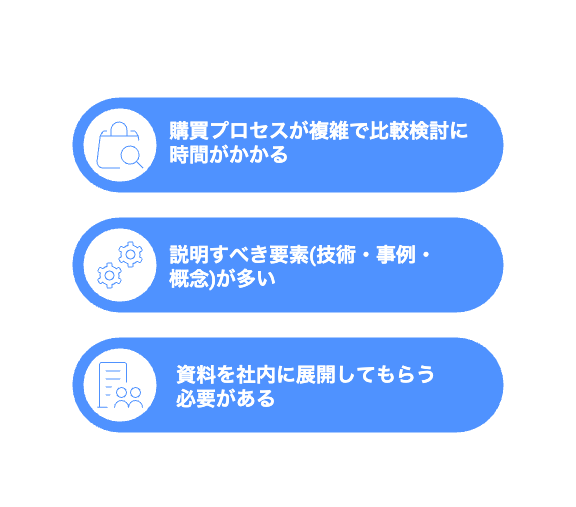

BtoB企業でよく利用されている

ホワイトペーパーがもっとも活用されているのは、法人向けの製品やサービスを提供しているBtoB企業です。その理由は主に以下の3つです。

- 購買プロセスが複雑で、比較検討に時間がかかる

- 説明すべき要素(技術・事例・概念)が多い

- 資料を社内に展開してもらう必要がある

こうした背景から、信頼性が高く、説得力のある情報資料として、ホワイトペーパーが重宝されています。

具体的な利用シーン

展示会・イベントでの配布資料

オフラインの展示会や業界イベントでは、来場者に対して企業や製品の理解を促す資料が求められます。ホワイトペーパーは、単なる製品カタログとは異なり、業界の課題や市場動向を背景に、自社の強みをストーリーとして伝えることができます。来場者に「この企業は業界をよく理解している」と感じさせる、信頼構築の起点になります。

オウンドメディアやLPでの資料DL

Web経由でのリード獲得においても、ホワイトペーパーは非常に有効です。オウンドメディアの記事や、特設のランディングページ(LP)と連動させることで、「課題を調べている段階」の見込み客の関心を惹き、資料ダウンロードという行動へつなげられます。広告やSEOと掛け合わせることで、継続的なリード供給源となります。

商談フォローやインサイドセールスでの活用

営業やインサイドセールスの現場でも、ホワイトペーパーは「説得力のある補足資料」として機能します。たとえば、課題感はあるが検討段階が浅い相手に対して、「なぜ今取り組むべきか」「どのような選択肢があるか」といった啓蒙的な内容を提供することで、案件化を後押しできます。

また、データや事例を交えたホワイトペーパーは、社内での稟議や共有にも使いやすいため、営業支援としての効果も高まります。

▼以下の記事でホワイトペーパーの作り方を解説しています

以下の資料でもホワイトペーパーの作り方を詳しく解説しています。ぜひダウンロードの上、合わせてご確認ください。

混同されやすい他資料との違い

ホワイトペーパーという言葉は聞き慣れない人にとって曖昧で、eBookやカタログ、営業資料と混乱されがちです。ここでは、それぞれの資料との違いを整理しながら、ホワイトペーパーの特徴をより明確にしていきます。

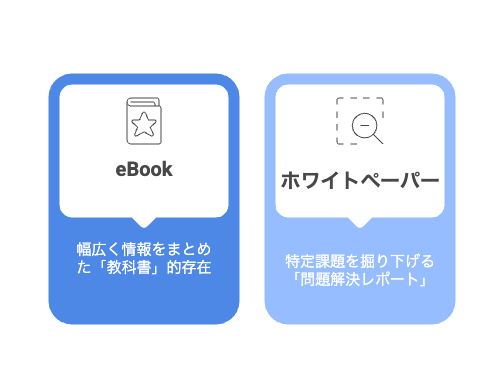

eBookとの違い

eBook(イーブック)は、知識やノウハウを体系的にまとめた「読み物型の資料」です。ホワイトペーパーと混同されやすいですが、eBookは「幅広く・包括的」な内容が多く、課題や悩みに直面する前の潜在層向けに設計されることが多いのが特徴です。

一方、ホワイトペーパーは「特定の課題に焦点を当てた」問題解決型の資料であり、特定テーマに対する深堀りや、特定の製品・サービスへの理解促進を目的とするケースが多いです。

- eBook:幅広く情報をまとめた「教科書」的存在

- ホワイトペーパー:特定課題を掘り下げる「問題解決レポート」

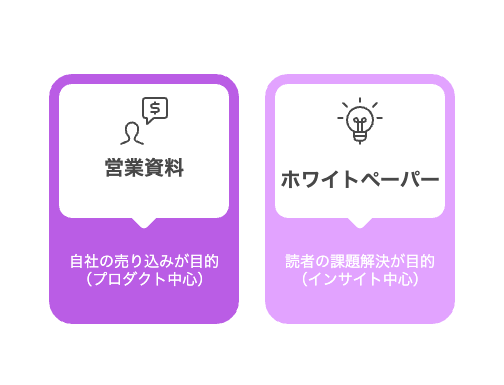

サービス資料・営業資料との違い

サービス資料や営業資料は、自社の製品やサービスの特徴・価格・導入フローなどを説明する、いわば「企業目線の提案書」です。営業活動や商談の場で使用され、相手に導入を検討してもらうことを直接的な目的としています。

一方で、ホワイトペーパーは「情報提供」を主目的とし、自社サービスを前面に出さないのが基本です。あくまで「読者にとって有益な知識や示唆を提供する」ことを優先しており、その中で自然に自社の考え方や価値を伝えるスタンスをとります。

- 営業資料:自社の売り込みが目的(プロダクト中心)

- ホワイトペーパー:読者の課題解決が目的(インサイト中心)

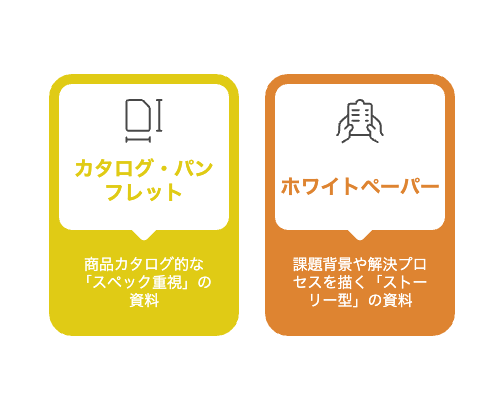

カタログ・パンフレットとの違い

カタログやパンフレットは、製品情報・ラインナップ・仕様・料金といった定型的な情報を「一覧形式」で伝えるツールです。紙やPDFで配布され、展示会や営業現場で使われることが多いです。

ホワイトペーパーは、こうした「製品紹介の羅列」ではなく、背景にある課題や業界トレンド、選び方の視点など、読み物としてのストーリー性や論理構成があるのが特徴です。

- カタログ・パンフレット:商品カタログ的な「スペック重視」の資料

- ホワイトペーパー:課題背景や解決プロセスを描く「ストーリー型」の資料

ホワイトペーパー・eBook・サービス資料の使い分け方

BtoBマーケティングにおいて、ホワイトペーパー・eBook・サービス資料はそれぞれ異なる役割を担います。すべてを一括りにして使うのではなく、見込み顧客の関心フェーズや目的に応じて、適切に使い分けることが重要です。ここでは、それぞれの資料の特徴と活用シーンについて整理していきます。

【ホワイトペーパー】課題提起・興味喚起に強い資料

ホワイトペーパーは、課題提起や興味喚起を目的とした、早期フェーズ向けの情報提供型資料です。

たとえば、「なぜこの分野に今注目が集まっているのか」「課題に対してどんな解決アプローチがあるのか」といったテーマを掘り下げることで、まだ課題に気づいていない潜在顧客の興味を引き出す役割を果たします。

【向いている用途】

- 潜在層への認知拡大

- 展示会・広告経由の資料DL誘導

- 営業の導入トーク資料

【eBook】網羅的な知識整理・ノウハウの蓄積

eBookは、特定テーマについて体系的にまとめられたノウハウ集・情報ハブ的な資料です。幅広い知識を整理し、読者が全体像を掴むための「ガイドブック」として機能します。

たとえば「マーケティングオートメーション完全ガイド」や「人的資本経営の基礎知識」といったタイトルで提供されることが多く、比較的、中間フェーズのユーザーに読まれやすい傾向があります。

【向いている用途】

- 検討初期の情報収集ニーズへの対応

- SEO経由のロングテールコンテンツとしての活用

- 自社の知見や専門性の発信

【サービス資料】検討段階の判断材料として有効

サービス資料(営業資料含む)は、商談や比較検討フェーズで活用される、プロダクト説明中心の資料です。具体的な製品の機能・価格・導入事例などを明示し、「最終的な判断材料」を提供する役割を持ちます。

資料の主語が「企業側」であることが多く、自社の強みをわかりやすく提示することが重視されます。

【向いている用途】

- 商談フォロー・提案資料

- 検討中の顧客への追加情報提供

- サイト内CTAからの問い合わせ誘導

資料別に見る、用途別・目的別のおすすめ活用シーン

| 種類 | 特徴 | 想定読者のフェーズ | 活用シーン例 |

|---|---|---|---|

| ホワイトペーパー | 問題提起・課題認識の喚起 | 潜在層〜準顕在層 | LPからのDL / 広告導線 |

| eBook | 知識整理・ノウハウ提供 | 準顕在層〜情報収集中層 | SEO流入 / MA設計 |

| サービス資料 | 製品紹介・判断材料の提供 | 検討中〜決裁前フェーズ | 商談フォロー / 比較材料 |

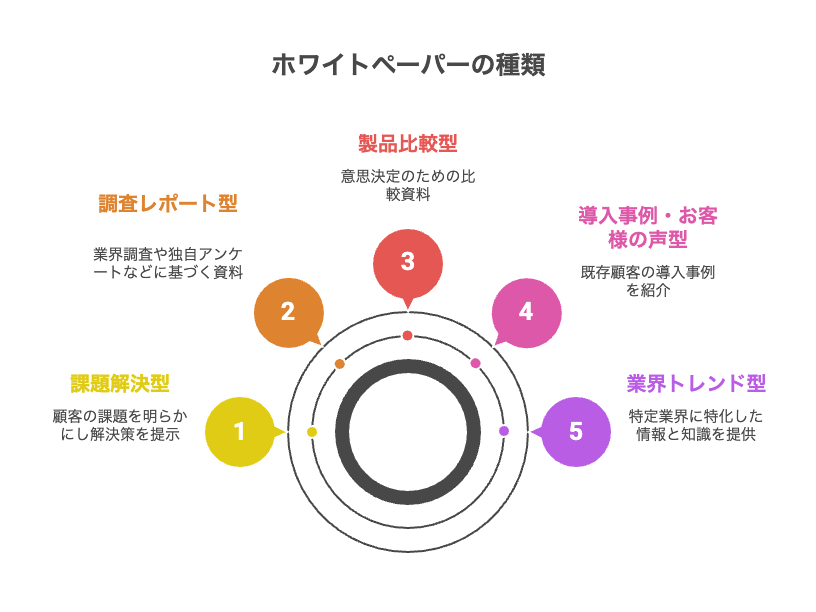

ホワイトペーパーの内容の種類

ホワイトペーパーには、さまざまな目的とターゲットフェーズに応じた構成パターンがあります。BtoB領域では、営業活動・マーケティング施策と連動させるため、資料の内容を戦略的に設計することが重要です。ここでは代表的な5つのタイプを紹介します。

課題解決型

最も基本的なホワイトペーパーの型がこれです。顧客が抱える潜在的な課題を明らかにし、その原因や背景を示したうえで、自社の製品・サービスがどのように解決できるかを提示します。

- 向いているフェーズ:潜在層〜準顕在層

- 例:「営業の属人化が招く3つの課題と、その解決法」

調査レポート型

業界調査・独自アンケート・統計データなどに基づく資料です。ファクトベースで現状を捉え、課題提起やトレンド解説の土台とすることで、読者の信頼感を高めることができます。

- 向いているフェーズ:準顕在層〜情報収集中層

- 例:「製造業400社に聞いたDXの実態と今後の展望」

製品比較型

競合製品との違いや、導入検討に必要な知識・チェックリストを網羅的に解説する資料です。「買う・買わない」の判断段階における、実務的な判断材料を提供します。

- 向いているフェーズ:検討中〜決裁前フェーズ

- 例:「CRMツール10選徹底比較|目的別に選ぶためのチェックリスト」

導入事例・お客様の声型

既存顧客の導入事例をベースに、自社サービスがどのように活用されているかをリアルに伝える資料です。具体的な成果や、導入前の課題などを盛り込むことで、共感や説得力を高められます。

- 向いているフェーズ:準顕在層〜検討層

- 例:「人材派遣業でのSFA導入事例|属人営業からの脱却に成功」

業界トレンド型

特定業界や職種に特化した情報を整理し、知識提供を目的とした構成です。サービス色を出さずに、啓蒙や教育を軸としたコンテンツとすることで、顧客との中長期的な関係構築にもつながります。

- 向いているフェーズ:潜在層〜中立的な情報収集中層

- 例:「インサイドセールスの最新動向|海外との比較と国内課題」

▼ホワイトペーパーの種類については以下の記事でも解説しています

▼以下の資料でホワイトペーパーの作り方を詳しく解説しています

まとめ|ホワイトペーパーの「意味」を正しく理解しよう

ホワイトペーパーは、単なる営業資料やカタログとは異なる「情報提供型のコンテンツ」です。その語源や定義は曖昧に感じられがちですが、BtoBビジネスにおいては「顧客の課題に対して有益な情報を提供し、信頼構築を図るための資料」として重要な役割を果たします。

ホワイトペーパーを正しく理解し、マーケティングや営業活動の中で効果的に使いこなすことで、顧客とのより良い接点を生み出し、検討フェーズを前に進める強力な武器となります。

単なる用語理解にとどまらず、「自社にとってどんな資料がホワイトペーパーたりえるのか?」を考えながら、設計・活用していきましょう。

シャコウならホワイトペーパーの企画・制作〜運用までをまるっとお任せ

ホワイトペーパーは、リード獲得からナーチャリング、商談促進まで、BtoBマーケティングのさまざまなシーンで活用できます。ただ、効果的なホワイトペーパーを作成するには、ターゲットの課題へのフォーカス、視覚的でわかりやすい構成など、ポイントを押さえる必要があります。

シャコウでは、成果の出るホワイトペーパー制作の企画、ラフの作成、ライティング、デザインまでトータルで対応いたします。

- マーケ戦略に沿った企画・コンテンツ案をご提案

- 幅広い業界・分野に対応できる、経験豊富なチームでの制作

- 読み手に伝わりやすいライティング・デザイン

良質なリード(見込み客)を獲得できるホワイトペーパー制作に興味のある方は、以下のリンクからぜひ詳細をご覧ください。

お問い合わせ

お問い合わせ