新規事業の立ち上げは未知の市場に挑むことであり、正解のない問いに立ち向かうことでもあります。しかし、どんなに革新的なアイデアを持っていても、それだけでは事業は動きません。大切なのは、思いつきを「実行可能な戦略」に変換するための“思考の型”=フレームワークの活用です。

本記事では、新規事業の進行フェーズに応じて、活用すべき主要なフレームワークを体系的に整理します。さらに、戦略を「絵に描いた餅」で終わらせないための「実行設計=事業推進」の視点も交えながら、机上の計画を現場で成果につなげるための考え方を紹介します。

なぜ新規事業に「フレームワーク」が必要なのか?

新規事業を立ち上げる際、アイデアだけで進めようとすると、途中で判断があいまいになったり、社内で合意を得られなかったりといった課題に直面しがちです。そこで活用されるのが「フレームワーク」です。ここでは、フレームワークが必要とされる理由や、その役割について整理します。

アイデアだけでは成功しない

新規事業の初期フェーズでは、「まずやってみよう」と勢いで進めたくなる場面もあります。しかし、組織として事業を進めるには、社内説明や稟議、関係部署との連携など、ロジカルに物事を伝え、判断を促す場面が多く発生します。

その際、アイデアがあっても、背景や目的、狙いが言語化されていないと社内の理解は得られません。「なぜこの事業なのか」「どこに勝ち筋があるのか」を他者に伝えられるかどうかが、成功確度を左右します。

フレームワークは「実行」へつなぐ思考整理ツール

フレームワークは、思考を整理し、伝えるための枠組みです。たとえば、外部環境の変化を捉えるPEST分析、顧客視点を掘り下げるジョブ理論、ビジネスモデルを視覚化するキャンバス系のフレームワークなど、目的に応じてさまざまな形式があります。

情報の整理・構造化により、抜け漏れや思い込みを防ぎ、議論の共通土台をつくることができるのが、フレームワークの役割です。

フェーズ1|新規事業の構想・アイデア創出段階で活用できる5つのフレームワーク

新規事業は、最初のアイデアの質でその後の展開が大きく左右されます。ここでは、発想の幅を広げつつ、事業性や外部環境までを含めてアイデアを構造化できるフレームワークを紹介します。

PEST分析|外部環境から発想のヒントを得る

PEST分析は、マクロ環境(Politics/Economy/Society/Technology)の変化を捉えるフレームワークです。新規事業を考える際、思いつきや主観に頼らず、環境要因から論理的に着想を得ることができます。

- 政策トレンド(例:脱炭素、地方創生)

- 社会変化(例:共働き世帯の増加、高齢化)

- 技術革新(例:生成AI、スマート家電)

例えばこれらを整理することで、「今、なぜこの事業が必要か?」という問いへの仮説が見えてきます。

▼PEST分析についてより詳しく知りたい方は以下の記事をあわせてご覧ください

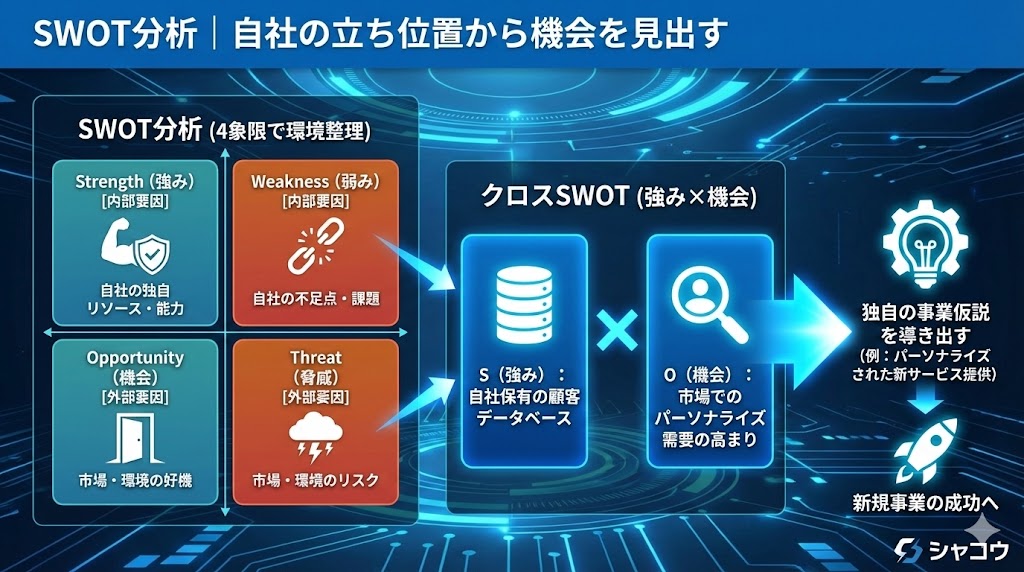

SWOT分析|自社の立ち位置から機会を見出す

SWOT分析は、「Strength(強み)/Weakness(弱み)/Opportunity(機会)/Threat(脅威)」の4象限で自社の環境を整理します。とくに新規事業では、自社の強みと外部の機会を掛け合わせる「クロスSWOT」が有効です。

例えば、以下の掛け算で独自の事業仮説を導き出せます。

- S(強み):自社保有の顧客データベース

- O(機会):市場でのパーソナライズ需要の高まり

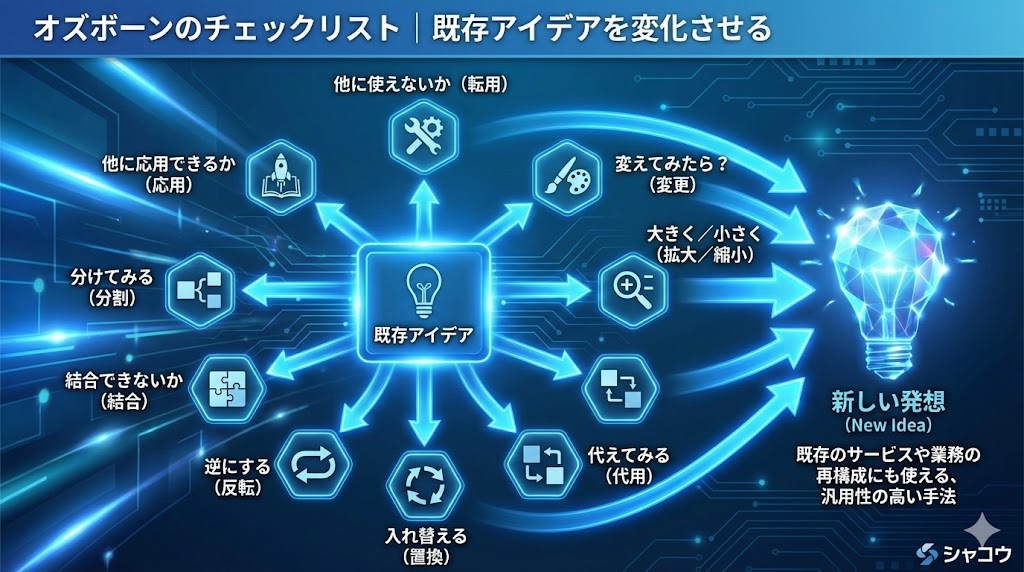

オズボーンのチェックリスト|既存アイデアを変化させる

「ゼロ発想」が難しいときに役立つのがオズボーンのチェックリストです。既存アイデアに対して以下9つの視点で変化を加えることで、新しい発想を生み出します。

視点一覧

- 他に使えないか(転用)

- 変えてみたら?(変更)

- 大きく/小さく(拡大/縮小)

- 代えてみる(代用)

- 入れ替える(置換)

- 逆にする(反転)

- 結合できないか(結合)

- 分けてみる(分割)

- 他に応用できるか(応用)

既存のサービスや業務の再構成にも使える、汎用性の高い手法です。

マンダラート/9マス思考法|発想を拡げる構造化手法

「9つのマスに言葉を埋める」ことで思考を可視化する発想法です。中心のテーマを囲むように8つのマスを埋めて、1つの発想を多面的に広げます。9マス1セットで、最大81個までアイデアを展開できます。

例:中央に「製造業向けSaaS」と記入 → 周囲に「設備管理」「在庫可視化」「予知保全」「作業記録」など → さらにそれぞれを深掘り

アイデアを「見える化」したいときに有効です。

アイデアを戦略レベルへと昇華させたい場合は、マンダラチャート

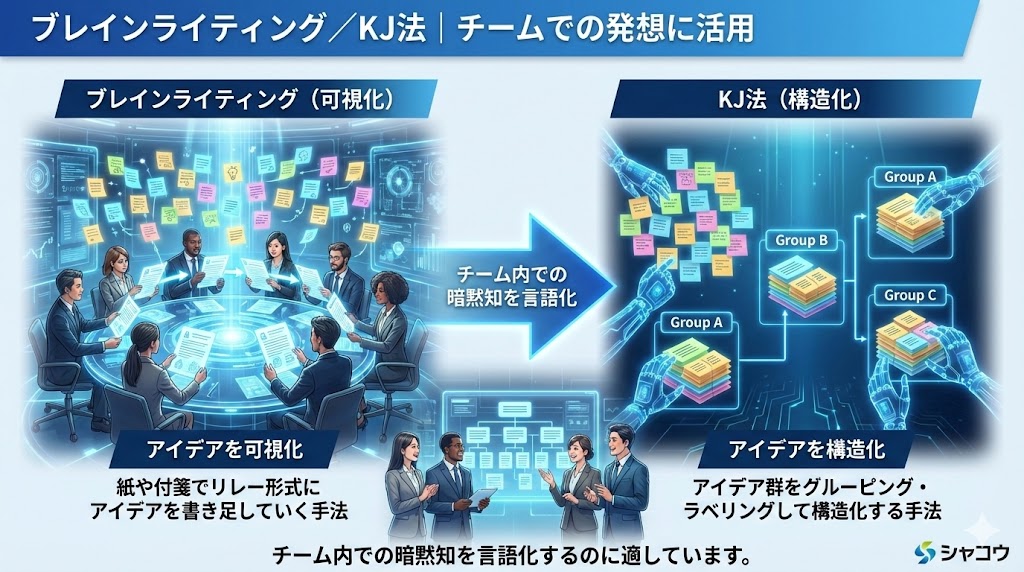

ブレインライティング/KJ法|チームでの発想に活用

複数人でアイデアを出すときには、可視化と構造化の技法が重要です。

- ブレインライティング:紙や付箋でリレー形式にアイデアを書き足していく手法

- KJ法:アイデア群をグルーピング・ラベリングして構造化する手法

チーム内での暗黙知を言語化するのに適しています。

フェーズ2|新規事業の仮説構築段階で活用できる5つのフレームワーク

アイデアを整理した後は、「誰に」「何を」「なぜ届けるのか」といった事業仮説の言語化が必要です。このフェーズでは、ターゲット・提供価値・競争優位性などをフレームワークで可視化し、仮説の一貫性と実現可能性を検討します。

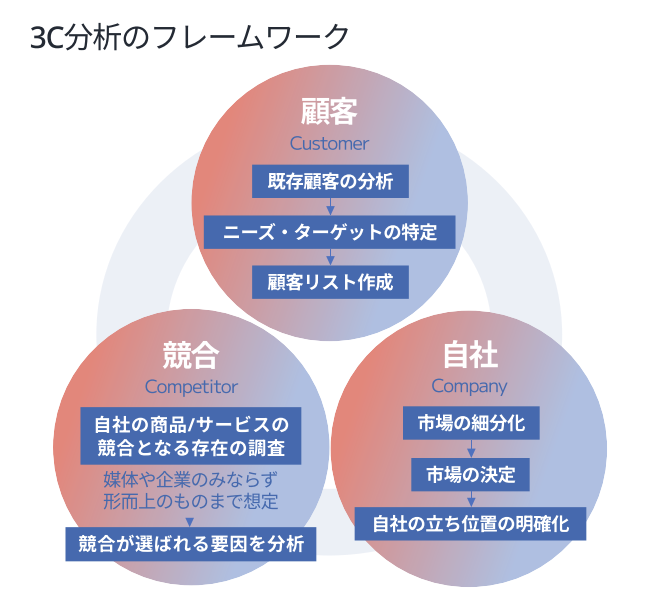

3C分析|市場・競合・自社の立ち位置を整理

3C分析は、以下の3要素を整理することで、事業機会や差別化ポイントを見つけ出すフレームワークです。

- Customer(市場・顧客):誰がターゲットか?どんな課題を抱えているか?

- Competitor(競合):既存プレイヤーは?何を強みにしているか?

- Company(自社):自社の強み/弱み、活用できるアセットは?

新規事業では特に、Customer(未充足ニーズ)の深掘りが肝になります。

▼3C分析についてより詳しく知りたい方は以下の記事をあわせてご覧ください

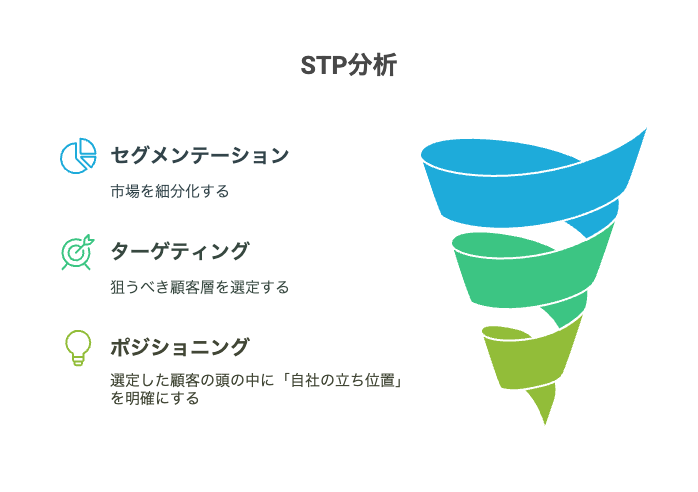

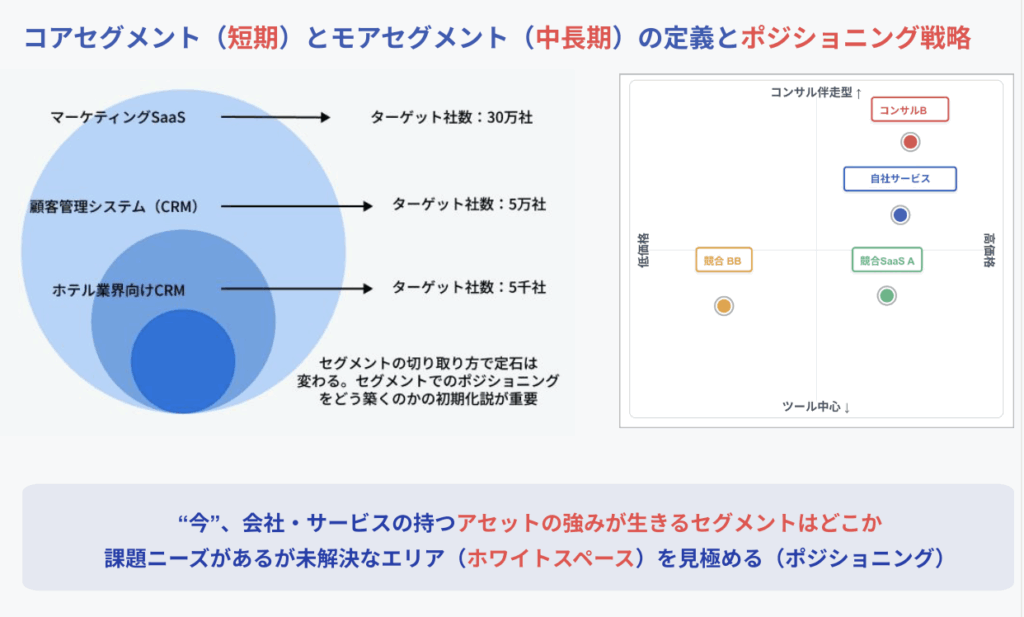

STP分析|セグメント・ターゲット・ポジショニングを明確にする

STP分析は、マーケティング戦略の基盤となる「誰に・何を・どう届けるか」を定めるためのフレームワークです。以下の3ステップで構成されます。

- Segmentation:市場を細かく分類(業種・業界・課題・規模など)

- Targeting:注力すべき市場・顧客群の選定

- Positioning:選定ターゲットにおける自社の立ち位置を定義

新規事業では「最初に狙うべき市場」と「勝てるポジション」を見極めることが極めて重要です。BtoBの場合、業種・従業員数・デジタル化状況などでセグメントを切り、特定業界に特化した価値提供を定義するのが効果的です。

▼STP分析についてより詳しく知りたい方は以下の記事をあわせてご覧ください

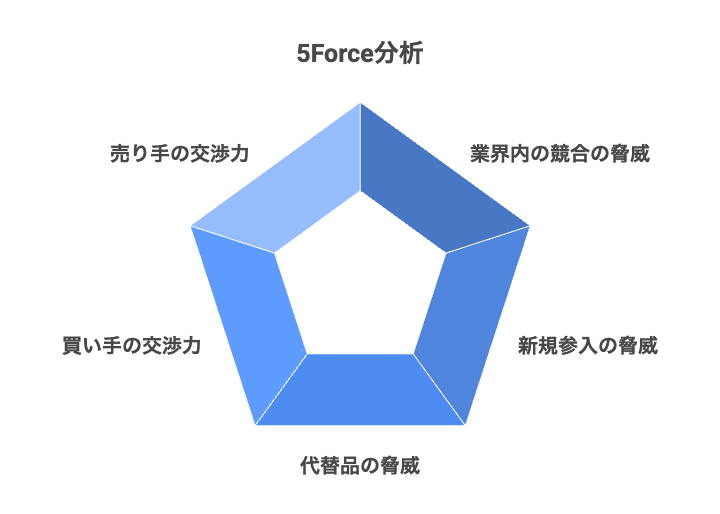

5Force分析|業界構造を俯瞰し競争要因を洗い出す

5Force分析は、マイケル・ポーターが提唱した業界分析フレームワークで、業界の収益性や競争状況を次の5つの力で捉えます。

- 業界内の競合の脅威

- 新規参入の脅威

- 代替品の脅威

- 買い手の交渉力

- 売り手の交渉力

このフレームは、事業仮説を立てる際に「そもそも勝ち筋がある市場か?」を判断するのに役立ちます。特にBtoB領域では、調達力の強い大手企業が存在する場合など、交渉力のバランスにも注目が必要です。

▼5Force分析についてより詳しく知りたい方は以下の記事をあわせてご覧ください

リーンキャンバス|1ページで描く事業仮説の全体像

リーンキャンバスは、スタートアップや新規事業立ち上げでよく使われる「仮説整理ツール」です。1枚のシートに以下の9要素をまとめることで、事業の全体像とリスクポイントが可視化されます。

- 顧客セグメント

- 顧客の課題

- 競合との差別化要因(独自の価値)

- 解決策(ソリューション)

- チャネル

- 収益構造

- 指標(KPI)

- コスト構造

- 圧倒的な優位性(不動の競争力)

検証・改善のサイクルを前提としたフレームワークであり、仮説ドリブンで構想を進めたい企業に有効です。

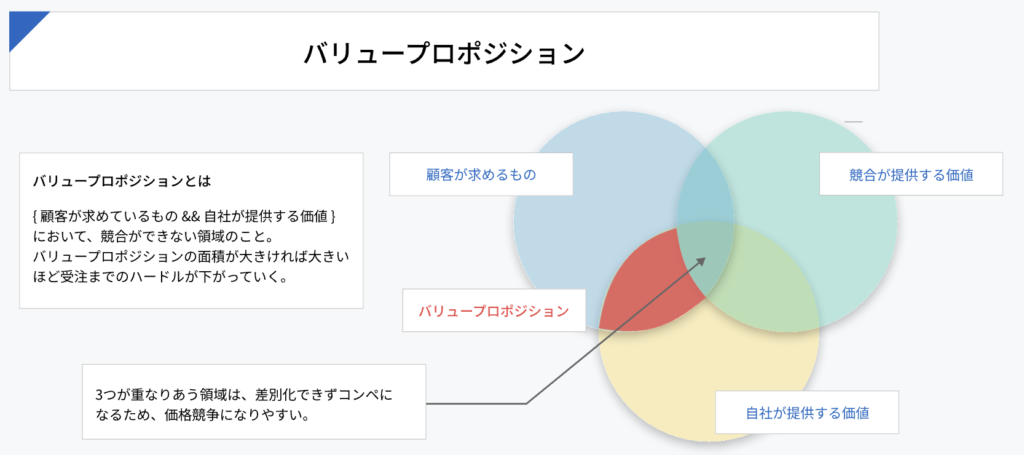

バリュープロポジションキャンバス(VPキャンバス)|顧客価値の言語化に

バリュープロポジションキャンバスは、「顧客のジョブ(やりたいこと)」と「提供価値」の整合性を検討するフレームワークです。以下の2つのマップで構成されます。

- カスタマープロファイル:顧客の課題・期待・成功要因を記述

- バリューマップ:製品やサービスが、どのように顧客課題を解決するかを整理

顧客インサイトをもとにした提案価値(バリュープロポジション)の明確化に最適で、BtoBの検討型商材やコンサルティング系サービスでも活用しやすい構造です。

フェーズ3|新規事業の収益モデル・実行プラン設計段階で活用できる4つのフレームワーク

事業仮説が固まったら、次は「どう収益を上げるか」「どのように顧客に届けるか」を設計するフェーズに入ります。ビジネスモデルの構造を整理し、顧客接点の設計や費用対効果のシミュレーションまでを行い、実行可能性の高い計画に落とし込んでいきます。

4P分析|「売る仕組み」を4つの視点で設計する

4P分析は、製品・価格・流通・販促の4つの要素から構成されるマーケティングミックスの基本形です。

- Product(製品):どんな商品・サービスを提供するか

- Price(価格):いくらで販売するか

- Place(流通):どこで提供するか

- Promotion(販促):どうやって知らせるか

新規事業では、価値設計から導線設計・プロモーションまで一貫して整理するのに有効です。とくに法人営業では、営業体制(インバウンド/アウトバウンド)やCS体制まで含めて検討するとよいでしょう。

ビジネスモデルキャンバス(BMキャンバス)|9つの要素でモデルを構造化

BMキャンバスは、事業の全体像を9つのブロックで整理するフレームワークです。主に以下の要素で構成されます。

- 顧客セグメント

- 提供価値(バリュープロポジション)

- チャネル

- 顧客との関係性

- 収益の流れ

- 主なリソース

- 主なアクティビティ

- キーパートナー

- コスト構造

1ページで全体像を俯瞰できるため、社内説明や稟議用にも有効です。

なお、リーンキャンバスはBMキャンバスをスタートアップ向けに最適化した派生版で、問題・解決・主要指標・優位性など、仮説検証や市場性の確認に重点を置いた構成です。BMキャンバスはより包括的で、既存事業や全体像の整理に適したフレームワークです。

カスタマージャーニー|顧客の行動と感情を描く

カスタマージャーニーマップは、顧客が課題を認識し、解決手段として自社サービスに接触・購入・継続するまでの一連の流れを可視化するフレームワークです。

- 各フェーズ(認知→比較検討→導入→活用)

- タッチポイント(Webサイト、営業、CSなど)

- 顧客の行動・感情・期待

BtoBにおいては、購買意思決定プロセスが長く複雑なため、複数の関係者の視点を含めた設計がポイントになります。

損益シミュレーション/ユニットエコノミクス|収支の見通しとスケール性を検証

アイデアやモデルが魅力的でも、「利益が出るかどうか」は別の話です。このフェーズでは以下のような損益シミュレーションを行い、収益性・再現性・スケーラビリティを確認します。

- 初期コスト・ランニングコストの試算

- 顧客獲得単価(CAC)とLTVの比較

- ユニットエコノミクス:1顧客あたりの利益構造

- 損益分岐点分析

- 導入数 or 契約数による変動シナリオ(ベスト/ワースト/現実ライン)

BtoBではLTVが高い傾向にあるため、「時間軸を踏まえた利益回収モデル」の構築が重要です。

フェーズ4|新規事業の社内稟議・投資判断段階で活用できる3つのフレームワーク

このフェーズでは、事業の収益性・戦略妥当性を根拠立てて説明できる状態に整理することが求められます。経営層や意思決定者に対して、数字とロジックの両面から納得感を持たせる必要があるため、定量フレームワークや分析軸の活用が重要になります。

以下では、社内稟議や投資判断を通すために活用できる代表的なフレームワークを紹介します。

PPM分析|成長性と収益性から投資判断を行う

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)は、複数の事業やプロジェクトを「市場成長率 × 市場シェア」の2軸で4象限に分類する手法です。

- 花形(成長・収益性ともに高い)

- 金のなる木(成長性は低いが収益性が高い)

- 問題児(成長市場だが収益化が困難)

- 負け犬(成長性・収益性ともに低い)

新規事業がどこに位置づくかを可視化することで、経営資源の配分や撤退判断の材料になります。

ステージゲート法|段階ごとの評価で投資判断の透明性を確保

ステージゲートモデルは、事業開発を複数の段階(ステージ)に分け、それぞれでGo/No-Goの意思決定を行うプロセス型のフレームワークです。

- ステージ例:構想 → 検証 → 開発 → ローンチ → 成長

- 各ステージで必要な成果物と判断基準を明確化

BtoB企業の中期経営計画やIR対応などでも使われており、段階的に投資判断を進めたい場合に有効です。

5W1H構造|社内説明に必要な論点を網羅する設計の基本

社内稟議や役員説明に必要な論点を、5W1Hの構造で整理します。

- Why:なぜこの事業をやるのか(市場背景/課題感)

- What:何を提供するのか(ソリューション)

- Who:誰に対して(ターゲット/セグメント)

- When:いつから/いつまでに(スケジュール)

- How:どう実現するか(実行体制/パートナー)

5W1Hに、「いくらかかるか/儲かるか」「どれくらいの規模か」といった数値的視点を加えたのが、5W2H・5W3Hです。新規事業においては、投資対効果の明示が求められるため、これらの拡張版を使うとより効果的です。

- How much:いくらかかるか/いくら儲かるか(初期投資/ランニングコスト/売上計画)

- How many:どれくらいの規模か(導入社数/案件数/人員規模)

これらの項目を網羅しておくことで、抜け漏れのない資料設計が可能になり、稟議の通過率向上にも寄与します。

新規事業推進において活用できるその他の4つのフレームワーク集

新規事業のプロセスは、必ずしも直線的には進みません。状況によっては仮説に立ち返ったり、ユーザーインサイトを再検討したりする必要があります。ここでは、フェーズを問わず活用できる汎用性の高い思考フレームワークを紹介します。

MECE/ロジックツリー|抜け漏れ・ダブりをなくし論理構造を整理する

MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)は、「モレなくダブりなく」情報や要素を分類する思考フレームです。これを具体化する形で使われるのがロジックツリーで、「Whyツリー(原因分解)」「Howツリー(手段分解)」などがあります。

例(Whyツリー):

• 売上が伸びない

├─ 顧客数が少ない

└─ 顧客単価が低い

├─ 商材構成が弱い

└─ クロスセルが機能していない

新規事業の課題特定・仮説構築・改善プラン設計など、あらゆる場面で役立つ基本的なロジック構築ツールです。

デザイン思考|顧客起点で課題を再定義する

デザイン思考は、ユーザー視点から課題を探索し、プロトタイピングと検証を繰り返すイノベーション手法です。以下の5ステップで構成されます。

- 共感(Empathize)

- 問題定義(Define)

- アイデア発想(Ideate)

- 試作(Prototype)

- テスト(Test)

プロダクトアウトではなく「本当に解決すべき課題は何か?」を探るのに有効で、特にソリューションが複雑になりがちなBtoB領域で、顧客理解の深掘りに役立ちます。

ジョブ理論(Jobs To Be Done)|「何のために選ばれているのか」を見極める

ジョブ理論とは、顧客がある商品・サービスを「雇う(Hire)」背景にある根本的な目的=ジョブ(仕事)に着目する考え方です。

例:「電動ドリルを買う人は、穴をあけたいのではなく“棚をつけたい”」

BtoB新規事業では、表面的なニーズではなく、意思決定の裏側にある“進捗させたい業務”や“避けたいリスク”を捉えることで、提供価値の設計が明確になります。

ファネル設計|認知から受注・継続までの流れを可視化する

ファネル(漏斗)設計は、顧客の意思決定プロセスを段階ごとに分解し、各フェーズで必要な接点・アクションを設計する手法です。

一般的なBtoBファネル

- 認知(Awareness)

- 興味関心(Interest)

- 比較検討(Consideration)

- 購入決定(Decision)

- 導入/活用(Onboarding)

- 継続/アップセル(Retention / Expansion)

新規事業では「どこで顧客が離脱しているのか」「次に何をすべきか」の整理に役立ちます。マーケ・営業・CS間の連携設計にも応用可能です。

新規事業へのフレームワーク活用で陥りがちな3つの落とし穴

フレームワークは、思考整理や論点の可視化に有効なツールです。しかし使い方を誤ると、かえって事業の本質から遠ざかってしまうこともあります。ここではよくあるつまずきポイントとその対策を紹介します。

「埋めること」自体が目的になっている

フレームワークにありがちなのが、「とりあえず全部埋めてみる」ことが目的になってしまう罠です。

例:

- SWOTを埋めるために無理やり強み/弱みを並べる

- カスタマージャーニーをとにかく細かく書きすぎて全体が見えない

重要なのは「何を明らかにしたいか」という目的意識です。フレームワークはあくまで手段であり、「仮説を深掘りしたい」「説得力のある資料に落とし込みたい」などの目的に応じた使い方が求められます。

机上の論理で終わり、現場実装につながらない

もうひとつの典型的な落とし穴は、頭の中で完結してしまい、検証や実行に進まないことです。

原因の例:

- 机上での仮説構築で満足してしまう

- 作成した資料を社内説明用にしか使わず、検証サイクルを回せない

特に新規事業はスピードと柔軟性が命といえます。構想ができたら、現場や顧客の反応をもとに検証と修正を繰り返す運用フェーズに速やかに移行することが重要です。

一人で完結し、チームの共通言語になっていない

新規事業では、複数部門・ステークホルダーとの連携が欠かせません。にもかかわらず、担当者だけがフレームワークを使っていて、周囲と共有されていないケースも多く見られます。

解決策:

- 初期段階からチームで作成・検討を行う

- スライドや資料で“誰が見てもわかる形”に落とし込む

- 営業・マーケ・開発など役割ごとに見ている視点をすり合わせる

フレームワークは、共通言語として使うことで初めて効果を発揮します。

新規事業におけるフレームワーク活用を実行につなげる設計のコツ

フレームワークで構想や仮説を描いたとしても、それが「実行設計」にまで落とし込まれなければ、成果にはつながりません。特に新規事業は既存業務とは異なる文脈で進める必要があり、「誰が、いつ、何をするのか」まで逆算できる設計力が求められます。

この章では、構想から実行への橋渡しを行うために必要な3つの視点を紹介します。

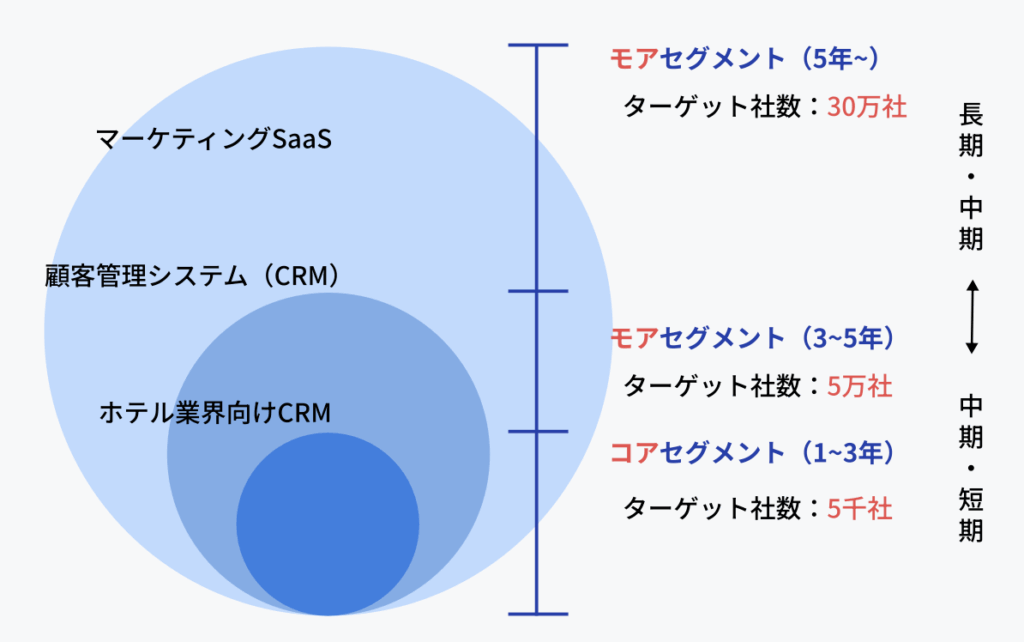

時間軸ごとに市場・手段・KPIを段階設計する

新規事業の計画は、すべてを一度に実現しようとするのではなく、短期・中期・長期の時間軸で「狙う市場」「取る手段」「追う指標」を段階的に設計することが重要です。

【短期(1〜3年)】

初期ターゲット市場の深掘り、検証可能なKPI、実行可能なチャネル・営業戦略の選定。

【中期(3〜5年)】

市場の拡張・再定義、新たなチャネルやパートナーとの連携、LTV最大化を見据えた再投資設計。

【長期(5年以上)】

スケーラビリティの検証、海外・隣接市場の開拓、新規事業から“次の柱”への育成。

時間軸に沿った構造化は、社内の合意形成や投資判断の妥当性説明にも不可欠です。1本の線で語るのではなく、「段階戦略」として分解することが、現実的な実行力につながります。

KPI/体制を逆算で設計する

事業計画が「何をやるか(What)」で止まっていると、誰が、どう動くか(Who/How)の解像度が不足し、現場が動けません。

- どのチームが、どのフェーズを担うか

- 営業/CS/開発など、各部門にどのように巻き込むか

- スモールスタート→スケールのステップ設計

これらを含めて、計画から「逆算する」形で推進体制を設計することが不可欠です。フレームワーク活用はあくまで起点。最終的には「誰が、どの順で、どう動くか」が決まっている必要があります。

まとめ|新規事業成功の鍵は「構想×実行」の両輪

新規事業において、フレームワークは構想や仮説を整理し、議論を前に進めるための強力なツールです。しかし、それだけでは成功にたどり着くことはできません。

本記事で紹介したように、新規事業にはアイデア創出から仮説構築、収益設計、社内稟議まで、各フェーズごとの視点と打ち手が求められます。さらに、それらを「誰が、いつ、どう動くのか」という実行設計にまで落とし込むことで、ようやく成果に近づくことができます。

特に重要なのは、「フレームワークを使って考える力」と、「現場を動かす実行力」の両方を接続できるチームや体制の構築です。

新規事業の推進でお悩みの方へ

- フレームワークを使って仮説は立てたが、そこから先の動かし方に悩んでいる

- 社内の巻き込みや稟議が通らず、アイデアが止まってしまっている

- 計画やKPIの設計が現場と連動せず、実行につながっていない

そんなお悩みがあれば、事業推進支援に強みを持つシャコウにご相談ください。構想フェーズからの壁打ちはもちろん、KPI設計・社内調整・体制構築まで含めて、実行につながる事業設計をサポートします。

BtoB領域に特化したマーケティング・セールス支援を強みとする私たちシャコウが、「戦略・実行・クリエイティブ・セールス」の4つの専門性を統合し、御社の事業推進を伴走型でサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

お問い合わせ