近年、BtoBマーケティングにおいて注目が高まっているのが「ABM(アカウントベースドマーケティング)」です。従来のように幅広い見込み顧客にアプローチするのではなく、狙うべき企業(アカウント)をあらかじめ定めて個別最適化された施策を展開する考え方が、成果を重視する企業の間で広まりつつあります。

特に、高単価商材を扱う企業や、商談獲得までの検討期間が長い企業にとって、ABMは営業・マーケティングの連携強化を推進し、より確度の高い商談創出を実現できる戦略的なアプローチです。

本記事では、ABMの基本的な定義や背景から、The Modelとの違い、実践ステップ、よくある失敗例、社内定着のポイントまでを網羅的に解説します。「今のマーケティングが成果につながらない」「営業との連携に課題がある」といった悩みをお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。

また、シャコウではYouTubeでの「ABM」をはじめ、BtoBマーケティングに関する役立つ情報を発信しています。ぜひ参考にご視聴ください。

▼「【BtoBマーケの2大概念を解説】The Model(ザ・モデル)とABMの特徴と選び方とは?BtoBマーケティングはどこから始めるべき?」

ABMとは何か?基本の考え方と注目される背景

まずはABMの理解を深めるために、まずはその定義と従来型マーケティングとの違い、そして今なぜABMが注目されているのかを解説します。

ABM(アカウントベースドマーケティング)の定義

ABM(Account Based Marketing:アカウントベースドマーケティング)は、個別の企業をターゲットアカウントとして選定し、その企業のニーズ・組織構造に最適化されたマーケティング施策を個別に設計・実行するBtoB特有のマーケティング手法です。従来のリード獲得中心の手法とは異なり、最初から「狙うべき企業」を定めてリソースを集中投下するのが最大の特徴です。1社1社に向き合うアプローチのため、営業・マーケティングの連携や事前の情報収集が非常に重要になります。

特に、以下のような条件に該当するBtoB企業で効果を発揮します。

- 高単価で関与者が多い商材を扱っている

- 検討期間が長く、短期的な刈り取りが難しい

- すでに一定のターゲットリストがある

従来のマーケティングとの違い

一般的なMA(マーケティングオートメーション)を活用したリード獲得型マーケティングは、「まずは広く見込み顧客を集め、その中から確度の高いリードを抽出し、ナーチャリングを行って商談化につなげる」というフローが基本です。

一方ABMでは、「狙うべき企業を先に決めて、そこに向けて逆算で戦略・施策を組む」ため、対象の絞り込みが早期に行われ、打ち手もパーソナライズされやすく、成果に直結しやすいという特徴があります。

| 項目 | 従来型リードマーケティング | ABM(アカウントベースド) |

|---|---|---|

| 対象 | 不特定多数の見込み顧客 | 特定企業(アカウント) |

| スタート地点 | 集客・リード獲得 | アカウントの選定 |

| ナーチャリング手法 | 一斉メール・スコアリングなど | 企業ごとの最適化された接点設計 |

| 成果指標 | リード数・CV率など | 商談化率・成約率・LTV |

ABMが注目される背景

ABMが注目される背景には、以下のような従来型マーケティングの限界と、営業・マーケ間の分断問題があります。

- リード数を増やしても、商談や受注に結びつかない

- 「見込み度が高いリードが少ない」「営業に渡しても放置される」といった声が多い

- 営業とマーケが別々のKPIで動いており、連携がうまくいかない

こうした課題を打破する手法として、「特定のアカウントに営業・マーケが一体となって取り組む」ABMの有効性が見直されているのです。

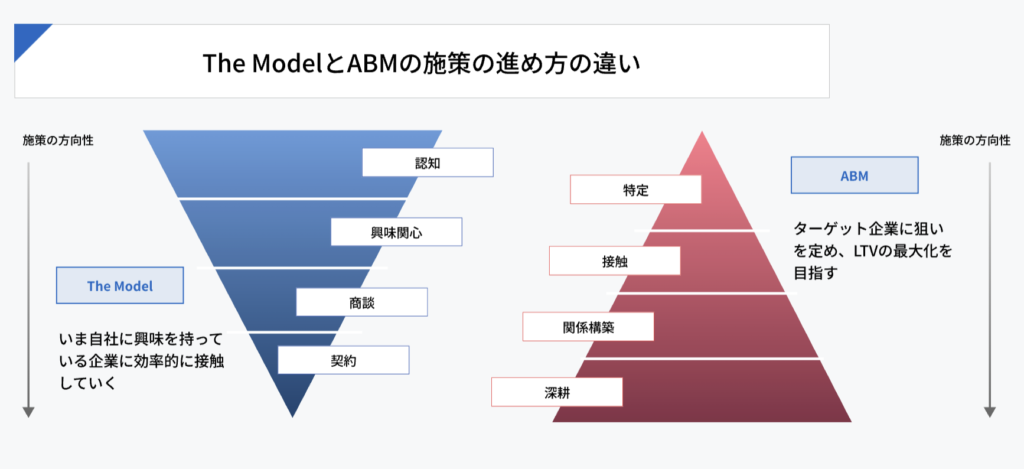

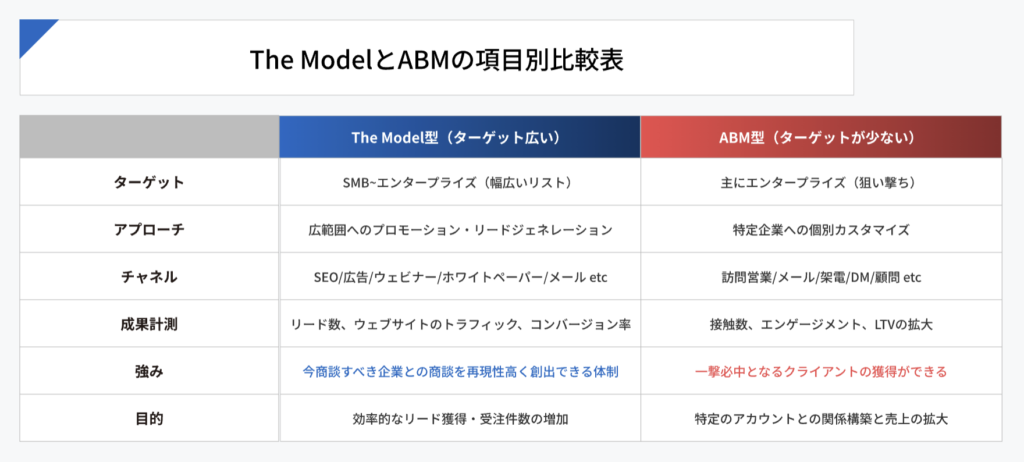

BtoBマーケティングは大きくThe ModelとABMに分けられる

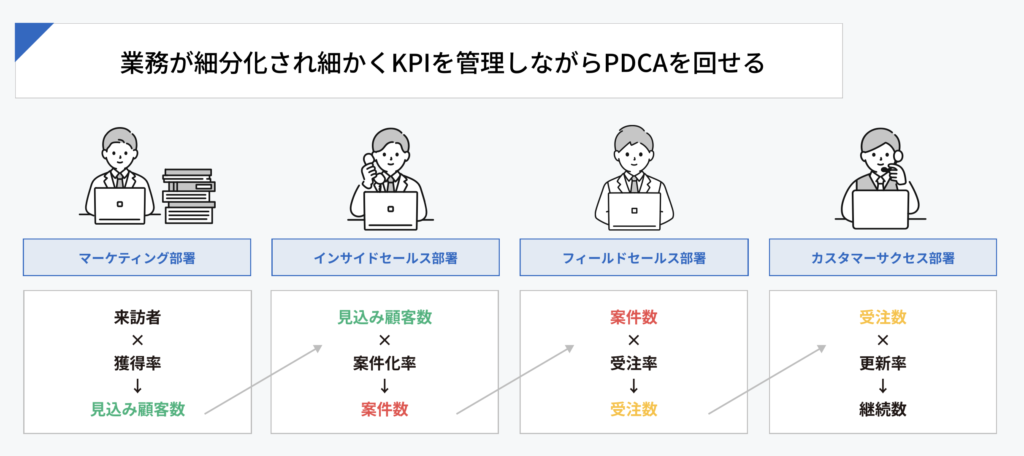

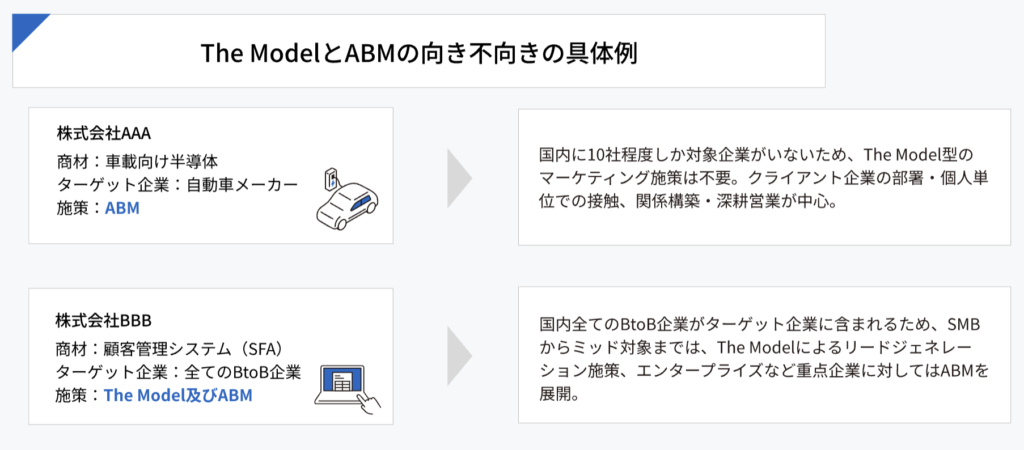

BtoBマーケティングにおける基本戦略は、大きく分けて「The Model」と「ABM」の2つのアプローチに分類されます。これは、どのような顧客に、どのようにアプローチするかという戦略思想の違いに基づくものです。

The Modelは、広範囲の潜在顧客を対象に、リードの獲得・育成・商談化という一連のプロセスを分業で最適化するモデルです。マーケティング→インサイドセールス→フィールドセールス→カスタマーサクセスと、各プロセスを分担し、効率的かつ再現性の高い営業体制を構築するのが特徴です。特にSaaSやITサービスなど、リードボリュームが多く、商談単価が中〜小規模の企業で成果を出しやすいモデルです。

一方、ABMは特定の企業(アカウント)に対して、個別最適化されたマーケティング戦略を展開するアプローチです。ターゲット企業の課題や意思決定プロセスを精緻に把握し、部門横断でアプローチすることで、高単価かつ戦略的な商談を生み出します。つまり、「広く薄く」ではなく、「狭く深く」関係を構築していく手法です。

このように、The Modelは裾野を広げる拡大型のアプローチ、ABMは狙い撃ちで深耕する集中型のアプローチと捉えるとわかりやすいでしょう。企業のフェーズや商材特性に応じて、どちらか一方ではなく両者を使い分ける、もしくはハイブリッドで活用することが求められます。

▼The ModelとABMの違いについては以下の資料でも解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

The ModelとABM、アプローチ方法を考える際のポイント

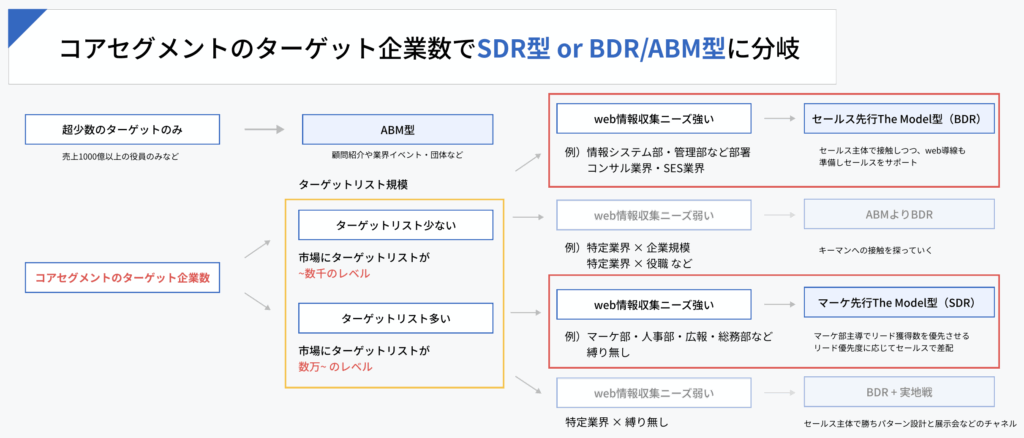

The ModelとABMのどちらが適しているかを判断する際は、「ターゲットの規模(SMB or 大手)」×「ハウスリストの有無」という2軸で整理すると見通しがよくなります。

ケース①|大手企業ターゲット × ハウスリストがない

ABM型+BDR起点で新規開拓。キーパーソンへのアプローチには、顧問・リファラルチャネル・業界ネットワークなどを活用する戦略が求められる。

ケース②|大手企業ターゲット × ハウスリストがある

ABM型が効果的。既存のリード情報・名刺情報などからキーパーソンを特定し、部門横断でABMアプローチをかけていく。大手企業の深耕営業に最適。

ケース③|SMBターゲット × ハウスリストがない

The Model型+新規リード獲得施策が有効。広告・SEO・イベントなどでリードを獲得し、MA・CRMを活用してナーチャリングしながら商談化へ。

ケース④|SMBターゲット × ハウスリストがある

The Model型が適している。メルマガ、ホワイトペーパー、ウェビナーなどのマーケ施策を駆使し、リードから商談までを分業で回していく設計が効果的。

このように、ターゲットの属性と、自社が保有する情報資産(ハウスリスト)の状況によって、最適なマーケティングモデルは異なります。ABMとThe Modelは排他的ではなく、適材適所で使い分けることが、BtoBマーケティングの成功を左右するカギとなります。

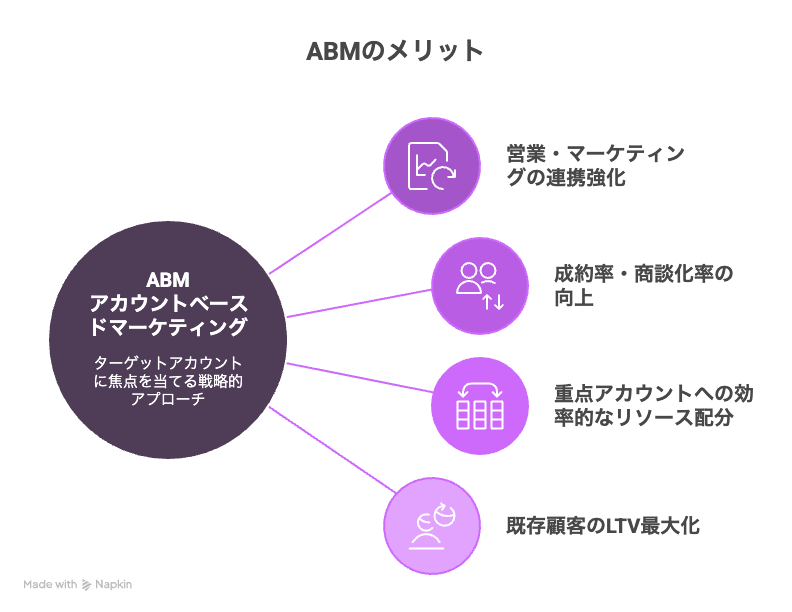

ABMのメリットと企業にもたらす効果

ABMは単なるターゲティング強化にとどまらず、営業・マーケティング組織の在り方やリソース配分、KPI設計にまで影響を与える戦略的アプローチです。ここでは、ABMが企業にもたらす代表的なメリットを解説します。

営業・マーケティングの連携強化

ABMの最大の特徴は、営業とマーケが共通の「アカウント単位」で戦略を組み立てる点にあります。従来のリードベース施策では、マーケティング部門が「リード数」や「資料DL数」を追い、営業部門が「受注数」や「売上金額」を追うといったKPIの分断が起きがちでした。

しかしABMでは、ターゲットアカウントが明確に定義され、部門横断で共通指標を持つことが前提となるため、連携が促進され、商談プロセスの質が高まります。

成約率・商談化率の向上

ABMは、あらかじめ「受注確度が高い・自社との親和性が高い企業」に絞ってアプローチを行うため、見込みの薄いリードにリソースを割くことがなくなります。

また、ターゲットごとにパーソナライズされた提案やコンテンツを設計できるため、キーパーソンの興味・関心に刺さりやすく、商談化率や成約率が向上しやすいという特徴があります。

重点アカウントへの効率的なリソース配分

ABMは「狙うべきアカウント」を明確に定義するため、営業・マーケティングの限られたリソースを本当に価値のある相手に集中投下できます。

- キーパーソンへのパーソナライズドDM

- 専用セミナー/ウェビナーの開催

- 専用ランディングページや提案資料の作成

例えば上記のような施策も、対象を絞ることでROI(費用対効果)を最大化できます。

既存顧客のLTV最大化

ABMは「新規開拓」だけでなく、既存顧客の深耕(クロスセル・アップセル)にも効果を発揮します。既に取引がある企業に対して、過去の購買データ、利用状況、業界の動向などを踏まえて、追加提案や拡張活用の提案を行うことで、顧客単価を上げながら長期的な関係構築が可能になります。

その他の波及効果

- 組織のKPI設計が“アカウント起点”で統一される

- 営業とマーケの情報共有文化が醸成される

- CRM/MAの活用が深まり、ナレッジが資産化する

ABMは、単なるマーケティング手法ではなく、全社的な顧客戦略と組織連携の再設計につながる取り組みとも言えます。

ABMの実践プロセス|導入ステップと設計のコツ

ABMは、戦略性と実行力が求められるマーケティング手法です。成功のカギは、アカウントの選定から施策設計、KPIの運用までをアカウント起点で一貫して設計できるかにあります。ここでは、ABM導入のためのステップを5段階に分けて解説します。

ステップ1|ターゲットアカウントの選定

ABMの出発点は「誰にアプローチするか」を明確にすることです。具体的には、自社にとって成約・LTVが高くなる可能性がある企業群(アカウント)を定義します。

代表的な選定基準

- 業種・企業規模・売上規模

- 過去の受注傾向(勝ちパターン分析)

- リードスコア・Web閲覧履歴などのファクトデータ

- インテントデータや外部リスト(例:FORCAS)

この段階で「営業が狙いたいアカウント」と「マーケが育てたいアカウント」をすり合わせることで、後工程でのズレを防ぐことができます。

ステップ2|キーパーソンの把握と情報収集

ターゲット企業が決まったら、社内で意思決定に関与するキーパーソン(複数)を特定し、その属性やニーズを深く理解します。

収集すべき情報

- 役職・部門・業務課題

- 競合導入状況

- パーソナルな関心(SNS、セミナー参加など)

営業メンバーの名刺やCRM履歴、マーケ部門のイベントログ、外部ツール(SalesNow、Eight Teamなど)を活用して、立体的な情報を蓄積する仕組みが重要です。

ステップ3|パーソナライズ施策の設計・実行

ABMでは、ターゲットアカウントの属性や業界課題に応じて、個別最適化されたアプローチが求められます。

施策例

- 業界特化型ホワイトペーパー/動画

- キーパーソン宛のパーソナルレター・DM

- 専用ランディングページや提案資料の制作

- 経営課題に紐づけた1to1ウェビナー

重要なのは「同じリソースを使うなら誰に向けて何を出すか」という視点で、全体戦略と紐づけて施策設計を行うことです。

ステップ4|営業・マーケ連携による継続アプローチ

ABMは単発施策ではなく、「関係性の構築と深化」が目的です。そのため、営業・マーケが役割を分担しつつ、共通のアカウント戦略をもとに連携を続けることが重要です。

推進のための工夫

- 定例会議でアカウントごとの進捗・温度感を共有

- タッチログや接点履歴の一元管理(CRM/SFA)

- コンテンツの使いどころを営業と事前共有(武器化)

このように、マーケが商談前を耕し、営業が商談後で仕留める連携体制が成果に直結します。

ステップ5|KPI設計と成果の可視化・改善

ABMは従来のリード数ではなく、「アカウント単位の成果」でKPIを設計する必要があります。

代表的なABM型KPI

- 対象アカウントとの接触数/接点の質

- アカウント単位の商談化率/成約率

- 1アカウントあたりのLTVや営業効率

これらの成果を可視化し、定点観測することで、施策の優先度やリソース配分の最適化につなげることが可能です。

ABMの導入は一朝一夕には進みませんが、「選定→設計→連携→評価」のサイクルを確立できれば、継続的に高い成果を生み出せるマーケティング基盤となります。

ABMを加速させるツール活用

ABMを成功させるためには、単に戦略や体制を整えるだけでなく、それを仕組みとして実行できるツール環境が不可欠です。特に「ターゲティング精度」「情報連携」「成果の可視化」は、ツールの力を借りることで大きく前進します。

ここでは、ABMの実行フェーズを支援する主要ツールとその活用ポイントを紹介します。

ターゲティング精度を高めるリスト作成ツール

ABMの第一歩は、狙うべきターゲットアカウントの選定です。ここで役立つのが、企業属性・業種・財務データ・組織構造などをもとにターゲティングができる外部データベース系ツールです。

これらのツールは、以下のような情報をもとに、狙うべきアカウント候補を抽出・整備することを支援します。

- 業種、企業規模、地域、売上高などの企業属性データ

- 過去の商談・問い合わせ履歴などの自社CRMとの連携情報

- 自社と親和性の高いアカウントを特定するためのスコアリング機能

こうした機能を活用することで、「既存顧客に近い企業」「過去に受注につながりやすかった属性」など、根拠のある絞り込みが可能になります。また、アカウント単位での情報管理や営業・マーケティング連携も進めやすくなり、ABM全体の実行効率が向上します。

パーソナライズ施策を支える広告・Web接客ツール

ターゲットアカウントに向けたコミュニケーションでは、「企業単位でのパーソナライズ」が鍵となります。そのための武器となるのが、広告配信やWeb接客ツールです。

- IPアドレスベースで特定企業に広告を出せるABM広告ツール

- 訪問企業に応じて表示コンテンツを変えるWeb接客ツール

これにより、「その企業のためだけに設計された」体験を提供でき、関心・検討フェーズへの引き上げに貢献します。

アカウント単位のスコアリング・成果可視化ツール

ABMでは、従来の「リード単位のスコア」ではなく、アカウント単位でのスコアリングやフェーズ管理が求められます。その際に重要となるのが、SFA/CRM/MAなどの統合と可視化です。

- Salesforce/HubSpotなどのCRM連携

- アカウント単位の接触履歴や商談進捗を横断管理するABMダッシュボードの設計

- スコア変動に応じたアクション設計(例:特定スコア超えでBDRが架電など)

これにより、チーム全体で温度感の高い企業を一目で把握できる状態を作ることができます。

外部支援を含めた実行可能性の設計がカギ

最後に重要なのは、ツールを単なる導入に終わらせず、日々の営業・マーケ活動に落とし込む設計力です。

- ABMダッシュボードの更新・活用がルーチン業務に組み込まれているか

- マーケから営業へのアカウント引き渡しがスムーズに行える運用フローがあるか

- パーソナライズドコンテンツの制作リソースをどう確保するか

場合によっては、外部支援やオペレーション構築支援会社と連携しながら、実行体制そのものを整備することも選択肢に入ります。

ABMが機能しない企業に共通する落とし穴

ABMは、理論上は合理的な手法であるにも関わらず、「やってみたけど成果が出ない」という声も少なくありません。その原因の多くは、設計ミスや仕組み化の不備による「形だけABM」にあります。ここでは、ABMがうまく機能しない企業に共通する落とし穴を3つ紹介します。

営業・マーケで狙っているアカウントがズレている

ABMでは、営業・マーケティングが同じアカウントを共通認識で追いかけることが大前提です。しかし、実際には以下のような「ズレ」が頻発します。

- マーケが設計したリストに営業が納得していない

- 営業が独自に別のアカウントを追っている

- 両者の注力すべき顧客像が言語化されていない

この状態では、マーケがいくら施策を打っても営業が動かず、商談にはつながりません。対策としては、ターゲット選定時点での合意形成(ペルソナ・業種・規模などの明文化)と、営業部門を巻き込んだ「アカウント選定会議」の実施が有効です。

属人的なアプローチにとどまり、仕組み化できていない

ABMにおける施策が、営業個人の工夫や情熱に依存している状態も、長期的には成果につながりにくいパターンです。

よくある例:

- 営業が個人的にパーソナライズ資料を送る

- 展示会で出会ったアカウントにだけ丁寧なフォローをする

- コンテンツ活用が人によってバラバラ

ABMを「仕組み」として運用するには、以下のような「再現性ある設計」が必要です。

- 各ステップのテンプレート化(メール文面、LP、提案資料など)

- 営業の行動を促すトリガー設定(スコアリング連携など)

- SFA/CRMでの情報統合

属人性を脱し、「誰がやっても一定の成果が出る状態」を作ることがABM定着の第一歩です。

定量的な振り返りができず、次のアクションに活かせない

ABMは成果が出るまでに一定の時間と手間がかかる取り組みです。そのため、「定量的な振り返りと改善」の仕組みがないと、感覚ベースで失敗を判断してしまうリスクがあります。

例:

- リード数やCV数しか追っておらず、アカウント単位での接触状況が把握できない

- 「案件が出なかった」という結果だけで施策評価が終わる

- 営業やマーケの活動ログが部門ごとに散在している

こうした状態では、改善のヒントが得られず、PDCAが止まってしまいます。対策としては、以下が挙げられます。

- アカウント単位でのKPI設計(接触数・進捗率など)

- ダッシュボード化による見える化

- 営業・マーケの定例連携会議

上記のように定量指標をベースにした「チーム改善サイクル」の構築が重要です。

ABMを成果につなげるには、「正しく設計され、チームに定着し、定量的に改善される仕組み」が欠かせません。次章では、それを実現するための視点として、「ABMの成功に欠かせない推進設計」について掘り下げていきます。

ABMの成功に欠かせない「推進設計」とは?

ABMを単発の施策で終わらせず、「仕組み」として根づかせるために不可欠なのが、「推進設計」の視点です。これは、戦略(ターゲット・施策方針)と現場の行動(営業・マーケの打ち手)をつなぐ橋渡しの役割を担います。

単にターゲット企業を定めるだけでは、成果にはつながりません。ここでは、ABMにおける「推進設計」の重要性と、3つの観点を紹介します。

営業・マーケ・ISが共通指標で動くための体制設計

ABM対象企業に対して、「誰が、どのタイミングで、どんな情報を届けるか」を部門横断で明確にしておく必要があります。そのためには、

- アカウント単位のKPIを共通言語化(例:接触率/商談化率/LTV)

- 定例の会議体やパイプラインレビューを設ける

- 役割分担の明文化(IS:接点創出、営業:商談化、マーケ:情報提供・支援)

これにより、「どこで止まっているか」「次に誰が動くべきか」が明確になり、ボトルネックを可視化・改善しやすくなります。

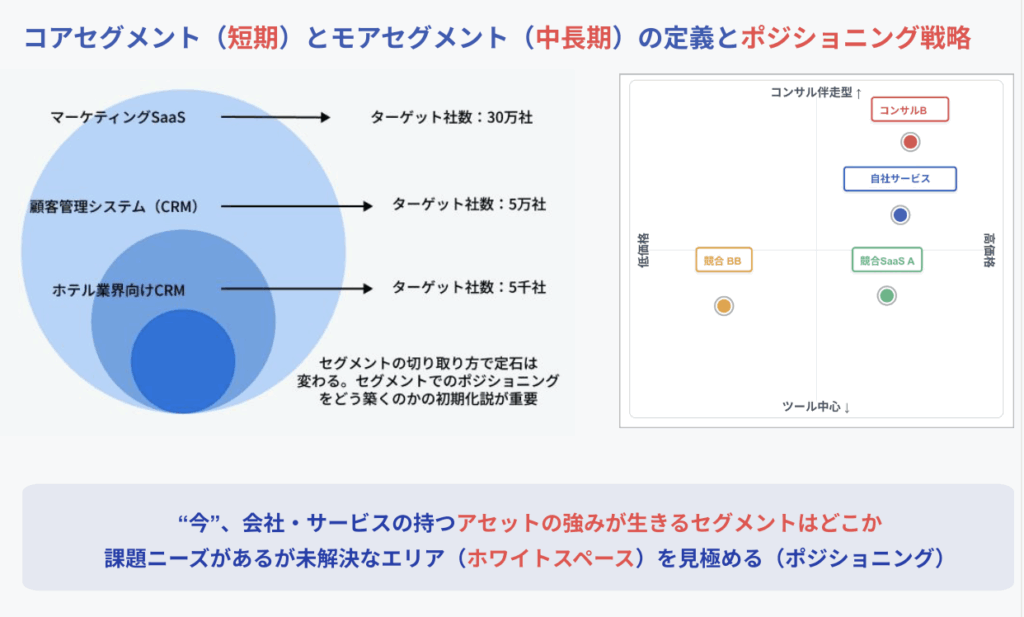

中長期視点のターゲティングと体制の分離(コア/モア)

ABMを一過性の施策で終わらせないためには、短期と中長期のターゲットを分けて設計する視点が重要です。特に、短期で成果を狙うコアセグメントと、中長期で育成していくモアセグメントでは、目的も体制も大きく異なります。

| 時間軸 | セグメント | 対応体制例 | 主な目的 |

|---|---|---|---|

| 短期(1〜3年) | コアセグメント(既存顧客/高LTV層) | SDR型/The Model型 | 商談創出・売上最大化 |

| 中長期(3〜5年〜) | モアセグメント(新市場/戦略顧客) | BDR型/ABM型 | 市場開拓・関係構築 |

ここで重要なのは、コアセグメントのボリュームや特性に応じて、「SDR型(マーケ起点)」または「BDR/ABM型(営業起点)」の体制を設計する必要があるという点です。

これは単なる施策の選択ではなく、KPI設計・人材要件・組織構造にまで関わる戦略的な意思決定です。つまり、経営企画・営業企画などの企画機能には、「どの市場を、いつ、どの手段で狙うのか」を定義し、それを組織構造や現場KPIに変換する推進設計力が求められます。

また、ABMは特にモアセグメントに対する「関係性づくり・信頼構築」が目的となるケースが多く、The Model型(短期戦術)とABM型(中長期戦略)の体制分離と目的の明確化が必須です。

このように、ターゲットと時間軸を明確に区切った上で体制を組まなければ、目の前の売上と将来の市場ポジションという異なる成果指標が混在し、施策全体がブレやすくなります。

では、こうした戦略的な意思決定をどう組織に落とし込めばよいのでしょうか。

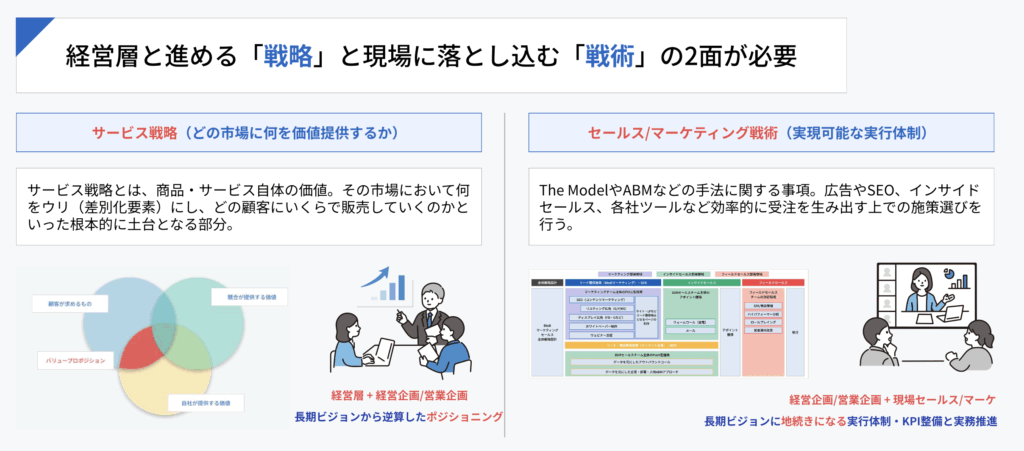

戦略と戦術──2つの視点を橋渡しする「推進設計」

ターゲットと体制の設計ができたら、次は「戦略」を「戦術」に変換し、現場で実行可能なアクションにまで落とし込む工程=推進設計が必要です。

ABMの成功には、「戦略(誰に・何を届けるか)」と「戦術(どのように届けるか)」の両視点を往復しながら組織全体を設計する力が求められます。

- 戦略視点(サービス・事業設計)

・ターゲット市場の定義

・提供価値の再設計

・事業ポートフォリオの構築 - 戦術視点(営業・マーケ施策)

・KPI・KGI設計

・部門間の役割分担と連携

・ABMやThe Modelのフレームを用いた施策展開

この2つの視点を切り離すのではなく、戦略の文脈から逆算して戦術を組み立てる設計思想が必要です。

特にABMでは、営業・マーケ・インサイドセールスの共通目標設計、会議体、KPI運用、ツール連携(SFA/MA/CRMなど)までを含めた一貫した推進設計がなければ、場当たり的な施策で終わってしまうリスクがあります。

ABMが社内に根付かない場合の対処法

ABMは、従来のリード中心の施策と異なり、部門横断での連携や戦略的な設計が求められる分、社内浸透が進みにくいという声も少なくありません。特に営業・マーケティング・インサイドセールスなど複数の部門を巻き込む体制では、「自分たちの仕事とどう関係するのか」「どこまで関与すべきか」が不明瞭なまま進めると、形骸化してしまうリスクがあります。

ここでは、ABMを社内に定着させるための具体的なステップと対処法を3つに分けて紹介します。

社内合意形成の獲得

ABMを浸透させるには、まず関係部門に「なぜABMが必要なのか」「従来施策との違いは何か」を丁寧に説明し、共通言語を作ることが第一歩です。特に以下の点は、最初に合意形成を図るべき重要項目です。

- ABMの導入目的(例:商談化率の改善、LTVの最大化など)

- 対象となるアカウント像とターゲティング基準

- 各部門が担う役割と期待値

- 評価指標(KPI)と共有のサイクル(会議体・レポートなど)

「戦略がわかりやすい」「自部門の貢献が明確」といった状態をつくることで、現場の当事者意識が高まり、ボトムアップの実行力が生まれやすくなります。

小さく始めて検証・改善を繰り返す

ABMをいきなり全社的に展開しようとすると、負荷や反発が大きくなりがちです。そこで有効なのが、一部のアカウント/一部の営業チームから小さく始める「スモールスタート」のアプローチです。例えば、以下のように最小構成でスタートし、効果検証と改善を重ねながら徐々にスケールする方法が現実的です。

- 特定業界のアカウント10社だけを対象に試験導入

- 月1回のABMミーティングで成果と課題を共有

- MA・CRM連携の設計も必要最低限に絞る

特に最初の段階では、定量成果(商談化率、コンテンツ閲覧数など)と定性成果(営業との連携強化実感など)の両方を見ながらPDCAを回すことが成功の鍵です。

外部支援やコンサルティングの活用

「自社だけでは設計・運用のノウハウが不足している」「立ち上げたいがどこから手をつけていいかわからない」という場合、外部の知見を取り入れることも有効です。

- ABM戦略の立案を伴走するマーケティング支援会社

- 部門連携を設計するセールスエネーブルメント系のコンサルティング

- MA/CRM連携の運用構築を代行するテクニカルパートナー

例えば上記のような戦略設計・施策運用・仕組み化支援などの領域別に最適な外部パートナーを選定することが重要です。内製化をゴールとしつつ、最初は第三者の設計支援を受けることで、組織的な学習とノウハウ蓄積が加速します。

ABM支援ならシャコウにお任せください

ABMを組織に根付かせるには、戦略設計・体制構築・施策運用・定着支援と、複数フェーズにまたがる推進力が求められます。しかし実際には、ノウハウ不足・連携の難しさ・成果の可視化の壁などにより、多くの企業が途中で頓挫してしまうのが実情です。

そこで重要になるのが、ABMに精通した外部パートナーの活用です。シャコウでは、戦略構想から社内定着まで一気通貫で支援するABM支援サービスを提供しています。

シャコウのABM支援でできること

- 戦略設計:ターゲットアカウントの定義/ABM体制設計/KPI設計/The Modelとの棲み分け

- 施策運用:パーソナライズドコンテンツ企画/接点創出施策(広告・イベント・DMなど)/営業連携支援

- 定着支援:会議体・レポート設計/組織浸透のための社内合意形成/ツール活用サポート

特に「戦略はあるが、推進設計が甘くて成果につながっていない」「営業とマーケが噛み合わず、アカウント対応が属人化している」といった企業に対し、絵に描いた戦略を実行される戦略へと転換する設計力に強みを持っています。

- ABMの導入を検討しているが、どこから手をつけていいか分からない

- 部門間の連携が難しく、社内に定着しない

- The Modelからの移行・併用を考えている

- 既存施策を見直したい

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひシャコウの無料相談をご活用ください。貴社の状況を丁寧にヒアリングし、最適な支援方法をご提案いたします。

お問い合わせ

お問い合わせ