競争環境が激化し、スピードと精度の両立が求められる現代のビジネスにおいて、「業界の構造を深く理解すること」は欠かせません。

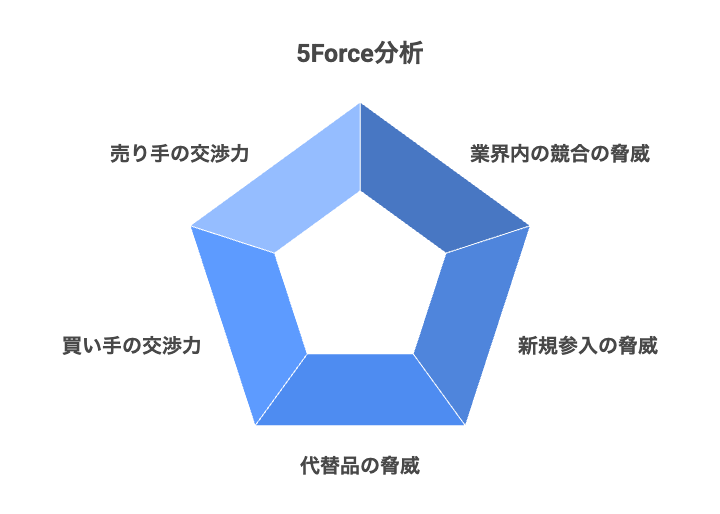

中でも5Force(ファイブフォース)分析は、自社を取り巻く競争要因を5つの視点から整理することで、市場の構造的な強さ・脅威・収益性を可視化できるフレームワークとして、多くの企業戦略で活用されています。

本記事では、5Force分析の定義や構成要素、ビジネスにおける具体的な活用法までを網羅的に解説します。競争戦略の第一歩として、ぜひご活用ください。

シャコウではBtoBマーケティングに関する情報をYouTubeで発信しています。初心者の方でも網羅的に理解できる内容になっていますので、ぜひ参考にご視聴ください。

▼The Modelとは?BtoBマーケ・セールスはなぜ失敗する?

5Force(ファイブフォース)分析とは

5Force(ファイブフォース)分析で、企業を取り巻く外的要因を5つの視点から整理することで、業界における競争の激しさや収益性、リスク要因が明確になります。この章では、フレームワークの基本と背景、他の分析手法との関係性を解説します。

5Force分析の定義と目的

5Force分析とは、ある業界における競争環境を5つの視点から評価するフレームワークです。業界の構造を可視化することで、自社の競争優位性の源泉や、長期的な収益性を左右する要因を見極められます。

5つの視点とは以下のとおりです。

- 業界内の競合の脅威

- 新規参入の脅威

- 代替品の脅威

- 買い手(顧客)の交渉力

- 売り手(供給者)の交渉力

これらを多面的に評価することで、「この業界で利益を出し続けるのはどれだけ難しいか」「どこに脅威や機会があるか」といった洞察が得られます。

提唱者マイケル・ポーターと「競争戦略」の背景

5Force分析を提唱したのは、アメリカの経営学者で、ハーバード・ビジネス・スクールのマイケル・E・ポーター教授です。1980年に発表された名著『競争の戦略(Competitive Strategy)』で、企業が競争優位を築くための基本理論として紹介されました。

ポーターは「業界構造が企業の利益率を決定する」という視点を提示し、企業単体ではなく産業レベルでの競争環境理解が戦略の出発点であるとしています。

5Forceの5つの競争要因

5Force分析の中核を成すのが、以下の5つの競争要因(フォース)です。これらを個別に分析することで、収益性の高いポジションを見極め、戦略立案の精度を高めることができます。

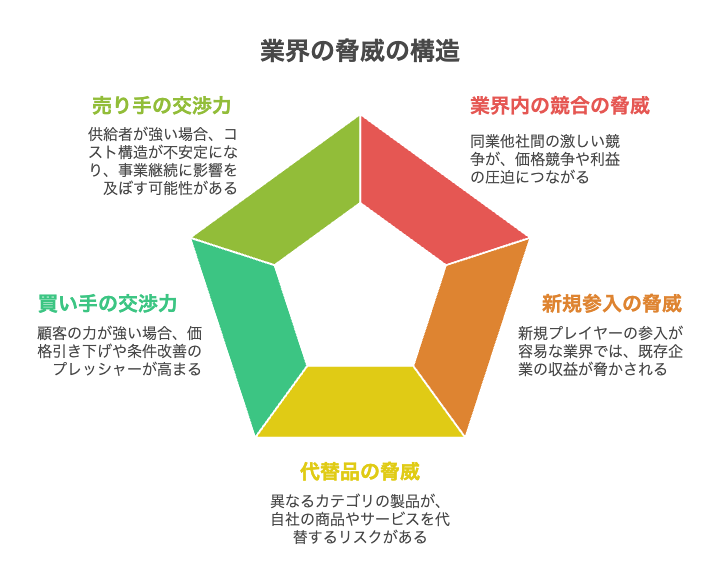

①業界内の競合の脅威

最も直接的な脅威が、同業他社との競争の激しさです。競争が激化すれば、価格競争や差別化競争が起こり、利益が圧迫されます。

競争の激しさは以下のような要素で左右されます。

- 競合企業の数と市場シェアのバランス

- 商品・サービスの差別化の難易度

- 固定費の高さ(稼働率を上げるために価格を下げざるを得ない)

- 市場の成長性(成長が鈍化していれば競争は激化)

競争が過熱している業界では、コスト削減や新たな価値提供などの打ち手が不可欠になります。

②新規参入の脅威

新規プレイヤーの参入が容易な業界では、既存企業の収益が脅かされる可能性があります。参入障壁の低さは、長期的な優位性を保ちづらくする要因です。

参入障壁を左右する主な要素は以下の通りです。

- 初期投資や設備コストの大きさ

- 規制・許認可の有無

- ブランド認知や顧客のロイヤリティ

- 差別化の難易度やネットワーク効果

これらの障壁が高ければ高いほど、既存企業にとっては有利な市場環境となります。

③代替品の脅威

自社の商品やサービスが、異なるカテゴリの製品で代替されるリスクも無視できません。代替品の登場は、価格や価値提案の見直しを迫ります。

- 飲食業界における「冷凍食品」や「宅配サービス」は外食の代替

- ビジネスホテルに対する「民泊」や「カプセルホテル」など

代替品の存在が強まると、価格競争が起こりやすくなり、顧客の乗り換えも加速します。視野を広く持ち、業界外からの脅威も定期的に見直すことが重要です。

④買い手(顧客)の交渉力

顧客の力が強い場合、価格引き下げや条件改善のプレッシャーが高まり、収益性を下げる要因となります。顧客の交渉力を左右する要素には以下があります。

- 顧客数が少ない(大口取引先に依存している)

- 商品・サービスの差別化が困難

- 顧客が切り替えコストをほとんど負わない

- 顧客が情報を十分に持っている(価格比較サイトなど)

BtoBで特定の大手顧客に依存している企業などは、契約の主導権を握られやすい構造になりがちです。

⑤売り手(供給者)の交渉力

原材料や部品、情報、プラットフォームなどを供給する企業が強い場合、コスト構造が不安定になり、事業継続に影響を及ぼす可能性があります。売り手の交渉力が強くなる要素は次のとおりです。

- 供給者の数が少ない

- 代替手段がない(独占・寡占状態)

- 供給品の品質や希少性が高い

- 供給者が自社のビジネスを深く理解している

特に、半導体や特殊部材を扱う業界などでは、上流企業との関係構築やサプライチェーンの多様化が戦略課題になります。

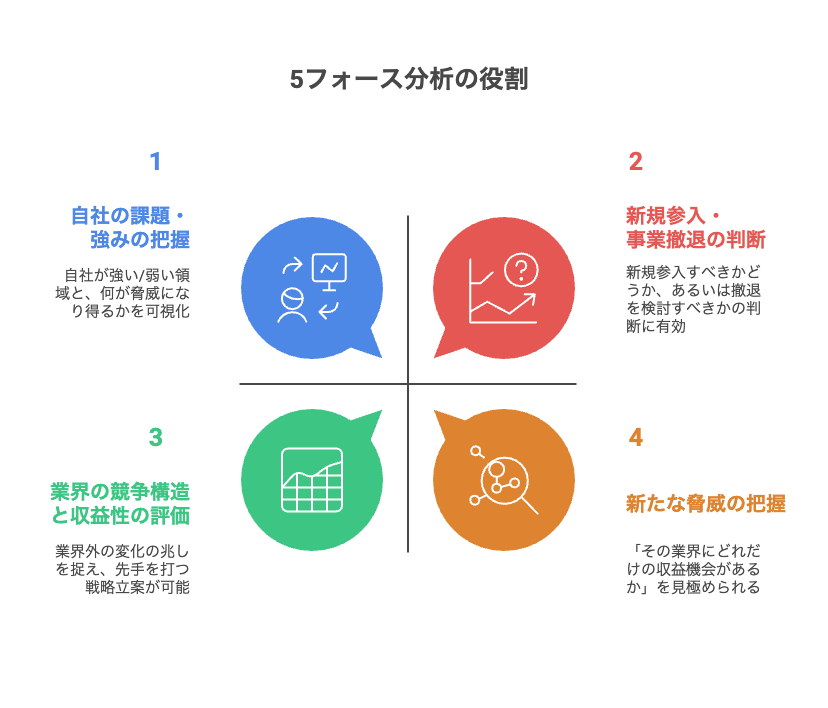

5Force分析の目的とビジネス上の4つの役割

5Force分析で業界内の構造を理解することで、自社が置かれている状況を俯瞰し、今後取るべき戦略の方向性を見極める材料となります。ここでは、5Force分析が果たす4つの代表的な役割を紹介します。

自社の課題・強みの把握

5Force分析は、自社の立ち位置を客観的に見直すツールとして活用できます。業界内の競合や顧客・供給者との関係、代替品・新規参入といった要因を検討する中で、自社がどの領域に強みを持ち、どの部分が脅威になり得るかを可視化できます。

たとえば、

- 買い手の交渉力が強い=営業モデルの見直しが必要

- 代替品の脅威が高い=価値訴求やプロダクト開発に課題あり

といったように、表面化していない構造的なボトルネックに気づくきっかけとなります。

新規参入・事業撤退の判断

ある業界に新規参入すべきかどうか、あるいは撤退を検討すべきかの判断にも、5Force分析は有効です。

- すでに競合が飽和しているか

- 参入障壁が高いか低いか

- 顧客や供給者の支配力が強すぎないか

- 収益性が持続可能かどうか

こうした視点から業界構造を評価することで、投資判断や経営資源の配分に説得力を持たせることができます。特にスタートアップや新規事業担当者にとっては、5Force分析はリスク回避の指針にもなります。

新たな脅威の把握

5Force分析は、従来の競合分析では見落としがちな「業界外からの脅威」にも目を向けることができます。

たとえば、テクノロジーの進化や異業種からの参入によって、

- 代替品が急速に普及する

- 新たなビジネスモデルが業界構造を変える

- 顧客の購買行動が変化する

といった変化が起きている場合、5Force分析によりいち早く兆しを捉え、先手を打つ戦略立案が可能になります。

業界の競争構造と収益性の評価

本質的に、5Force分析は「その業界にどれだけの収益機会があるか」を見極めるためのものです。

- 各フォースがどれだけ強いか

- プレイヤー間の力関係はどうか

- 顧客や供給者との主導権はどちらにあるか

これらを踏まえ、その業界が持続的に利益を生み出せる構造かどうかを判断することで、マーケット選定や中長期戦略の精度が高まります。特に複数の市場を比較する際、定量的・構造的な比較軸として非常に有効です。

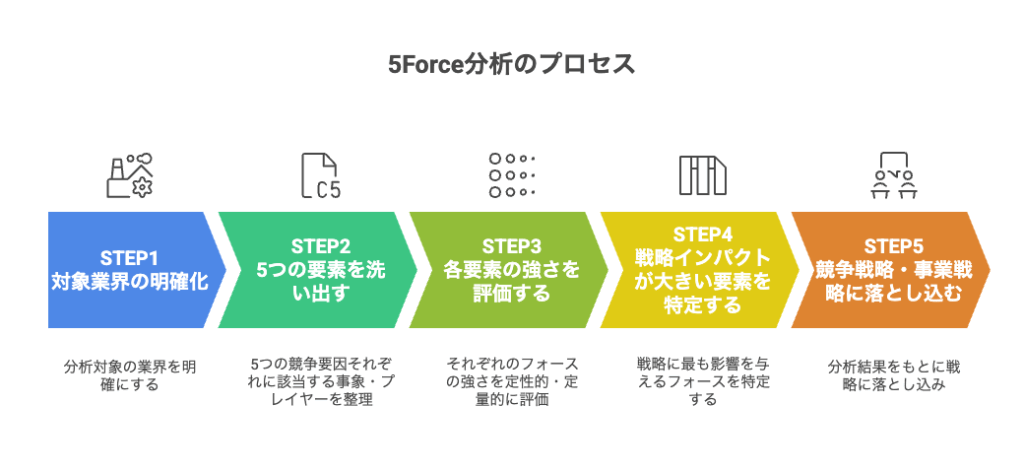

5Force分析の手順と進め方

5Force分析は、業界構造を多角的に捉えるフレームワークですが、なんとなくで進めると主観的で曖昧な分析に陥ってしまいます。実践的に活用するためには、5つのステップを踏みながら、構造化された業界理解と戦略設計へ落とし込むプロセスが必要です。

ここでは、5Force分析を行う際の具体的な手順をステップ形式で解説します。

STEP1:対象業界の明確化

まずは、どの業界を分析対象とするかを明確に定義しましょう。業界の定義が曖昧なままだと、フォースごとの要素や競争構造が混同され、精度の低い分析になってしまいます。

ポイントは以下の通りです。

- 製品・サービスの提供領域(例:クラウド型CRM市場)

- 顧客層や取引構造(例:エンタープライズ向け vs 中小企業向け)

- 競合プレイヤーがどこからどこまでかの定義

このステップを丁寧に行うことで、後続の分析がブレずに進められます。

STEP2:5つの要素を洗い出す

次に、5つの競争要因(フォース)それぞれに該当する事象・プレイヤーを整理していきます。

- 業界内の競合の脅威 → 主要プレイヤー、価格競争の有無

- 新規参入の脅威 → 参入障壁(特許、ブランド力、資本力など

- 代替品の脅威 → 代替となる商品・サービスの存在

- 買い手の交渉力 → 顧客集中度、スイッチングコスト

- 売り手の交渉力 → 仕入先の寡占性、代替供給源の有無

この工程では、定性的な観点だけでなく、データに基づいた客観的な視点も重視しましょう。

STEP3:各要素の強さを評価する

洗い出した要素に対し、それぞれのフォースの強さを定性的・定量的に評価します。

- 競合が多く、価格競争が激しい → 強い脅威(スコア:5)

- 新規参入には大規模な初期投資が必要 → 弱い脅威(スコア:1)

評価の基準は自社の視点に閉じず、業界全体における構造の圧力として捉えるのがポイントです。スコア化やマッピング(レーダーチャート等)を用いると、可視化しやすくなります。

STEP4:戦略インパクトが大きい要素を特定する

5つのフォースの中でも、業界収益性や自社の競争優位性に最も影響を与えている要素を特定します。たとえば、

- SaaS業界では「買い手の交渉力」が最も影響が強い

- 製造業では「売り手の交渉力」や「代替品の脅威」がカギを握る

このステップでは、単にリスクを挙げるだけでなく、どこに経営リソースを集中させるべきか、打ち手の優先順位を明確化することが重要です。

STEP5:競争戦略・事業戦略に落とし込む

最後に、5Force分析の結果をもとに、戦略の具体アクションに落とし込みます。

- 強いフォースに対して:差別化戦略、コストリーダーシップ、集中戦略などの方向性を検討

- 弱いフォースに対して:自社の優位性としてどう活かすかを設計

- 新規事業や既存事業のポジショニング、ターゲット市場の見直しにも活用可能

このように、5Force分析は「終わり」ではなく「始まり」です。分析結果を踏まえて、自社の進むべき方向を言語化し、実行につなげていくことが重要です。

BtoB企業の5Force分析の実践例【SaaS・人材紹介】

5Force分析の理解を深めるには、実際の業界に当てはめて考えることが有効です。ここではBtoB業界の中でも特に競争環境が変化しやすい「SaaS業界」と「人材紹介業界」を例に、5つの競争要因がどのように働いているかを見ていきましょう。

SaaS業界の5Force分析

SaaS業界は成長市場である一方、競争が激化しやすく参入障壁も低いという特性があります。

| フォース | 分析内容 |

|---|---|

| ①業界内の競合の脅威 | 同様の機能を持つSaaSが乱立し、プロダクト差別化だけでは生き残れない。月額課金モデルによる価格競争も激しい。 |

| ②新規参入の脅威 | 初期投資が比較的小さく、スタートアップなどの新規参入が多い。PoCレベルの開発でもβリリース可能な点も参入を後押し。 |

| ③代替品の脅威 | オンプレミス型システムやExcelなど、従来ツールの根強い利用が代替となる。新しいSaaS同士での代替も頻発。 |

| ④買い手(顧客)の交渉力 | 顧客が複数ツールを比較検討しやすく、無料トライアルや乗り換えプランも一般的。特にエンタープライズ企業の要求水準は高い。 |

| ⑤ 売り手(供給者)の交渉力 | クラウドインフラ(AWS、GCPなど)の利用に依存しており、供給元に価格支配力がある。エンジニア採用の難しさも影響。 |

競争圧力の中心は①③④に集中しており、「機能開発力・マーケ力・カスタマーサクセス力」が競争優位のカギになります。

人材紹介業界の5Force分析

人材紹介業界は、情報の非対称性と人材流動性の変化に左右されやすい市場です。人材不足が続く中での需給ギャップや、求職者側の価値観の変化が競争要因に影響を与えます。

| フォース | 分析内容 |

|---|---|

| ①業界内の競合の脅威 | 大手から中小までプレイヤー数が非常に多く、特定領域に特化したブティック型の参入も活発。 |

| ②新規参入の脅威 | 法規制のハードルはあるが、紹介免許の取得自体は難しくなく、業界経験者による起業も多い。 |

| ③代替品の脅威 | 企業が直接採用を強化するダイレクトリクルーティングや、LinkedIn、ビズリーチなどのスカウト媒体が代替に。 |

| ④買い手(顧客)の交渉力 | 採用成果報酬型のため企業側の交渉力が強く、手数料率や人材属性での値下げ要請が起きやすい。 |

| ⑤売り手(供給者)の交渉力 | 優秀な求職者は複数社の紹介を受けられるため、紹介会社に対して選別的な姿勢を取るケースも増加。 |

この業界では、③④⑤の圧力が高まりつつあり、単なる求人紹介では差別化が難しい状況です。キャリア支援やデータ活用によるマッチング精度向上が重要になっています。

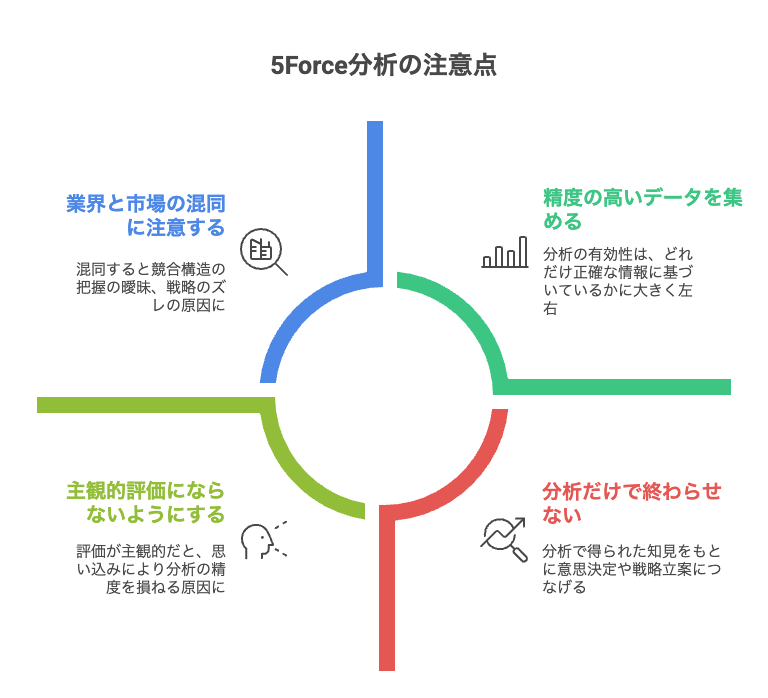

5Force分析を使うときの4つの注意点

5Force分析は業界構造を理解し戦略に活かす強力なツールですが、使い方を誤ると間違った判断や施策に繋がるリスクもあります。特に以下の4つのポイントに注意しながら、分析の精度と実効性を高めましょう。

業界と市場の混同に注意する

「業界」と「市場」は似て非なる概念です。5Force分析はあくまで「業界の構造分析」であり、どのようなプレイヤーがどのような力関係を持っているかを把握するためのものです。

一方、「市場分析」では、ユーザーのニーズや市場規模、成長性などの需要側の動きを重視します。この2つを混同すると、競合構造の把握が曖昧になったり、戦略がズレたりする原因になります。

精度の高いデータを集める

5Force分析の有効性は、どれだけ正確な情報に基づいているかに大きく左右されます。各フォースの強さを正しく判断するためには、以下のような情報を収集・整理することが求められます。

- プレイヤーごとの市場シェア

- 過去数年間の参入/撤退動向

- 顧客・供給業者の集中度

- 技術革新や代替品の普及状況 など

信頼できる調査会社のレポートや一次情報にアクセスできない場合は、業界専門メディアや企業IR情報なども参考になります。

主観的評価にならないようにする

5Force分析では「自社の立場」から考えるあまり、評価が主観的になってしまう傾向があります。たとえば「うちの競合は大したことない」「この領域に新規参入は起きないはず」といった思い込みが、分析の精度を損ねる原因になります。

そのため、あくまで客観的な視点で、「他社から見たらどうか?」「市場全体としてどのような力学が働いているか?」と、意識して評価することが重要です。

分析だけで終わらせない

5Force分析は「分析そのもの」が目的ではありません。目的は、得られた知見をもとに以下のような意思決定や戦略立案に繋げることです。

- 強い競争圧力がある領域では撤退も検討

- 競合が少ないニッチ領域を狙った差別化戦略

- 顧客や供給者との力関係を変える交渉施策

分析結果を放置してしまうと、フレームワークを使った“つもり”になるだけで、事業の成果にはつながりません。アウトプットをどうアクションにつなげるかまで見据えた活用を意識しましょう。

5Force分析とあわせて使いたい4つのフレームワーク

5Force分析は「業界構造」を理解するのに有効なフレームワークですが、それだけで戦略が完成するわけではありません。自社を取り巻く外部環境や、社内のリソース、顧客ニーズとの整合性まで俯瞰するためには、他のフレームワークと組み合わせた立体的な分析が重要です。

ここでは、特に相性の良い4つのフレームワークとの連携方法を紹介します。

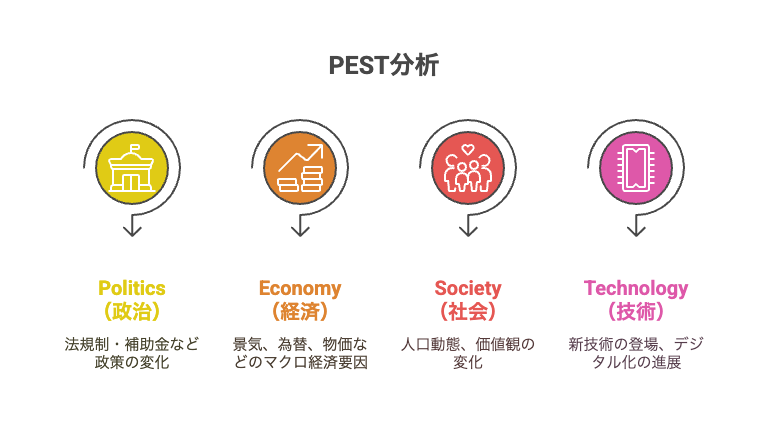

PEST分析との連携(外部環境分析)

PEST分析は、マクロ環境(外部環境)の変化を捉えるためのフレームワークです。

- 法制度の変化(Politics)

- 景気動向や為替変動(Economy)

- 消費者の価値観の変化(Society)

- 技術革新やデジタル化(Technology)

これらの要因が、5Force分析で捉える業界構造にどのような影響を与えるかを補完的に読み解くことができます。

例:

- サブスクリプションモデルの台頭(T) → 新規参入障壁が低下 → 「新規参入の脅威」が強まる

- 脱炭素の規制強化(P) → 代替品の技術開発が進む → 「代替品の脅威」が強まる

このように、PESTで得られた洞察を5Forceに重ねることで、より実態に即した構造分析が可能になります。

▼PEST分析については以下の記事もご確認ください

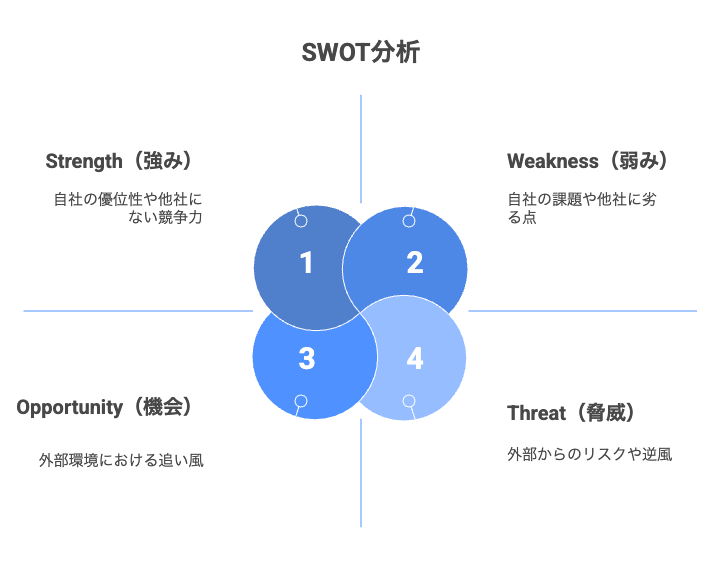

SWOT分析との接続(内部資源との掛け算)

5Force分析が「業界構造=外部の競争環境」に着目しているのに対し、SWOT分析は自社の内部リソースと外部機会の関係性を可視化するツールです。

- Strength(強み)

- Weakness(弱み)

- Opportunity(機会)

- Threat(脅威)

5Forceで得られた外部要因(O/T)に、自社の強み・弱み(S/W)を掛け合わせることで、「どの戦場で、どんな武器を使うべきか」という戦略判断がしやすくなります。

例:

- 競合が少ないニッチ市場がある(O)

- 自社はその分野で高い技術力を持っている(S)

→ 特定分野に特化した差別化戦略を検討

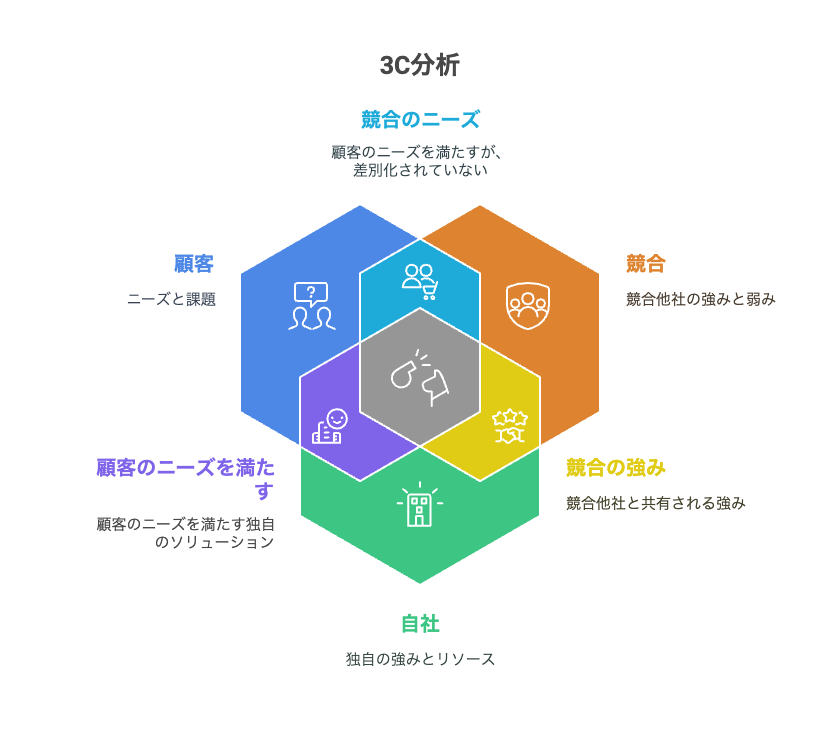

3C分析との接続(自社・顧客・競合の視点を補完)

3C分析は「Customer(顧客)」「Company(自社)」「Competitor(競合)」の3つの視点から事業環境を捉えるフレームワークです。

5Force分析が業界構造を俯瞰的に見るためのフレームであるのに対し、3Cは「自社の立場」から市場をどう見るかに特化しています。

- 競合環境を踏まえたポジショニング

- 顧客ニーズと自社の強みの接続

- 自社が戦いやすい市場選定

といった判断を支援し、より実行可能な戦略設計に落とし込む補助線となります。

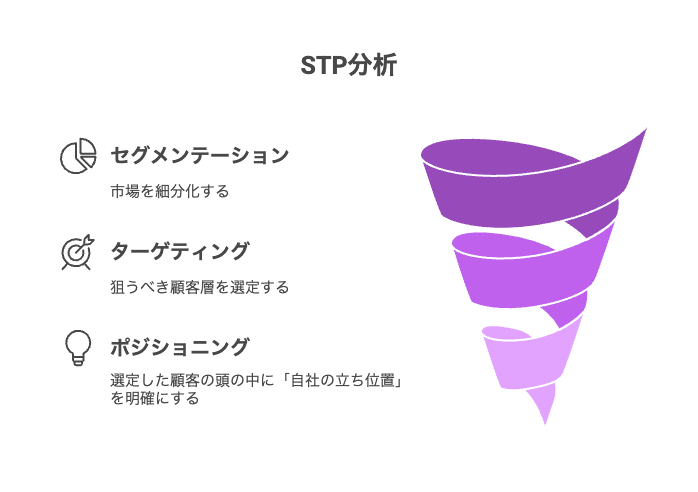

STP分析との接続(ターゲット選定・実行設計)

STP分析は「Segmentation(市場の細分化)」「Targeting(狙う顧客の選定)」「Positioning(提供価値の明確化)」という3ステップを通じ、戦略を実行レベルに落とし込むためのフレームワークです。

5Force分析で得られた「競争構造」や「新規参入リスク」「顧客交渉力」などの情報をもとに、

- どの市場を選ぶか(Segmentation)

- どの層を狙うか(Targeting)

- どんな価値で競争優位を築くか(Positioning)

を判断する補助線として活用できます。分析から実行へのブリッジを担うのがSTP分析とも言えます。

▼STP分析については以下の記事もご確認ください

まとめ|5Force分析で業界構造を読み解き、競争戦略に活かす

5Force(ファイブフォース)分析は、業界内の競合、新規参入、代替品、買い手・売り手の交渉力という5つの視点から、自社を取り巻く競争環境を多角的に把握できるフレームワークです。

本記事で紹介したように、5Force分析は単なる情報整理にとどまらず、

- 自社の強みや弱みの可視化

- 新規事業や参入判断の根拠づくり

- 競争戦略・事業戦略の立案

といった実務に直結する意思決定の土台として活用できます。

さらに、PEST・SWOT・3C・STPといった他フレームワークと組み合わせることで、分析結果をより具体的な戦略に落とし込むことができます。業界の構造を読み解いた先にあるのは、競争に勝つための戦略の選択です。

変化が激しく先の見えない市場環境においてこそ、5Force分析のような「構造を見る目」を持つことが、ブレない判断と持続的な競争優位のカギとなるでしょう。

業界構造を踏まえた競争戦略の設計・実行は、シャコウにお任せ

5Force分析で業界の競争構造が見えてきたとしても、「そこからどのように事業戦略を設計し、実行に落とし込むか」は別の難しさがあります。

シャコウでは、戦略設計〜実行推進まで一気通貫で支援する体制を整えており、以下のような課題を持つ企業様に多くご相談いただいています。

- 市場分析やフレームワークを用いた戦略設計に不安がある

- 競争戦略は描けても、実行フェーズで進まなくなる

- マーケティング・営業・CSなど部門横断での推進が求められている

BtoBマーケティング・セールスの全体設計や各領域に関する課題をお持ちの方は、戦略・実行・クリエイティブ・セールスの四位一体の強みを持つシャコウにぜひご相談ください。

シャコウの「BtoBマーケ定石診断・戦略策定支援」に関してはこちら

特にホワイトペーパーや導入事例、ウェビナー資料などのBtoBコンテンツは、「戦略を伝える・動かす」手段として非常に有効です。シャコウのホワイトペーパー制作支援では、企画からラフの作成、ライティング、デザインまでトータルで対応いたします。

- マーケ戦略に沿った企画・コンテンツ案をご提案

- 幅広い業界・分野に対応できる、経験豊富なチームでの制作

- 読み手に伝わりやすいライティング・デザイン

お問い合わせ

お問い合わせ