事業環境が目まぐるしく変化するなかで、自社の競争力を見極め、どこにリソースを集中すべきか判断することはますます重要になっています。その際に役立つフレームワークのひとつが「3C分析」です。

本記事では、3C分析の基本的な構造と各要素の解説に加え、実務での使い方や他のフレームワークとの連携、BtoBビジネスにおける活用例までを網羅的に紹介します。「どの市場で、誰に、どんな価値を提供すべきか」をクリアにしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

シャコウではBtoBマーケティングに関する情報をYouTubeで発信しています。初心者の方でも網羅的に理解できる内容になっていますので、ぜひ参考にご視聴ください。

▼The Modelとは?BtoBマーケ・セールスはなぜ失敗する?

3C分析とは

3C分析は、ビジネス戦略を立案する上で欠かせない基本フレームワークのひとつです。ここでは、3C分析の定義や誕生の背景について解説します。

3C分析の定義と目的

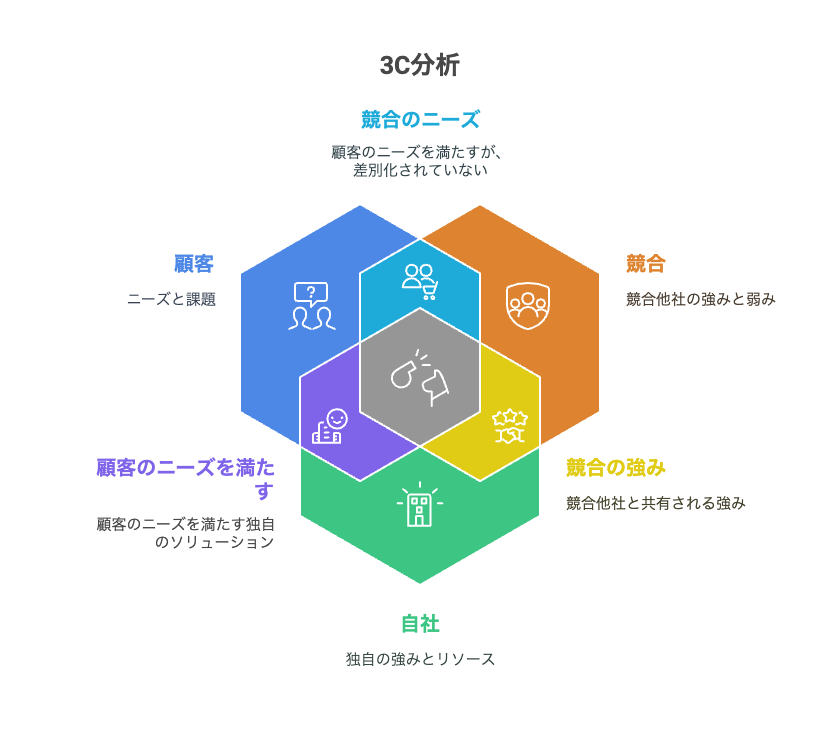

3C分析とは、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点から事業環境を分析し、競争優位性のある戦略を導くためのフレームワークです。

目的は、単なる現状把握ではなく、「どこで戦うか」「どう勝つか」の意思決定を導くことです。外部環境(顧客・競合)と内部環境(自社)を横断的に捉えることで、成功可能性の高い市場ポジションや戦略テーマを明確にできます。

3C分析は、単体で使うというよりも、STP分析・4P分析・バリュープロポジションの設計といった、戦略構築の後工程に接続しやすいことも特徴です。

提唱者・大前研一氏とフレームワークの誕生の背景

3C分析を提唱したのは、マッキンゼー出身の経営コンサルタント大前研一氏です。1982年に著書『The Mind of the Strategist』の中で初めて提唱し、広く知られるようになりました。

この分析手法が生まれた背景には、当時の日本企業が競争の激しい国内外市場で、限られた経営資源を最大限に活かす戦略を求められていた状況があります。従来のSWOT分析やPEST分析は、情報整理には優れていたものの、そこから実務に直結する戦略を導き出すには抽象度が高すぎるという課題がありました。

そこで大前氏は、「市場・顧客」「競合」「自社」という立場の異なる三者の関係性(=戦略的三角関係)に着目します。それぞれのバランスを見極めながら、自社が最も優位性を発揮できるポジションを特定し、現実的かつ成果に結びつく戦略設計を可能にしました。

3C分析の「3つのC」の要素

3C分析の核となるのが、3つの「C」=顧客・競合・自社の視点です。ここでは、それぞれの視点で何を分析すべきか、どのように活用できるのかを解説します。

①Customer(市場・顧客)

最も重要な視点とされる「Customer」では、ターゲット市場や顧客のニーズ、購買行動、課題などを詳細に把握します。顧客が何を求め、どのような価値を重視するのかを深く理解することで、後続の戦略(STP、バリュープロポジション設計など)に明確な方向性を与えることができます。

- 市場規模や成長性

- 顧客セグメントごとのニーズ・課題

- 意思決定者の特徴や購買プロセス

- 顧客満足度や離脱要因

上記の観点から、「どんな市場で、どんな顧客に価値を提供すべきか」を探ります。

②Competitor(競合)

「Competitor」では、現在および潜在的な競合の存在を把握し、自社との差別化ポイントやポジショニングを検討します。

- 市場シェア・価格帯・サービス特徴

- 競合の強み・弱み(プロダクト/営業力/顧客接点)

- 顧客からの評価やブランドイメージ

- 今後の参入可能性や競争激化リスク

これらを踏まえ、「どの競合とどう差別化するか」を可視化し、勝ち筋を検討する材料とします。

③Company(自社)

「Company」では、自社の経営資源、組織体制、技術力、ブランド、顧客基盤などの内的要素を棚卸しし、競争優位の源泉となるポイントを見極めます。

- 商品・サービスの強みと弱み

- 社内のリソース(人材・技術・財務体質)

- 顧客満足度やロイヤリティ

- 自社の提供価値と顧客ニーズとの一致度

自社の独自性を把握し、顧客と競合の視点をかけ合わせながら、「自社が選ばれる理由」を導くのが3C分析における最終的なゴールです。

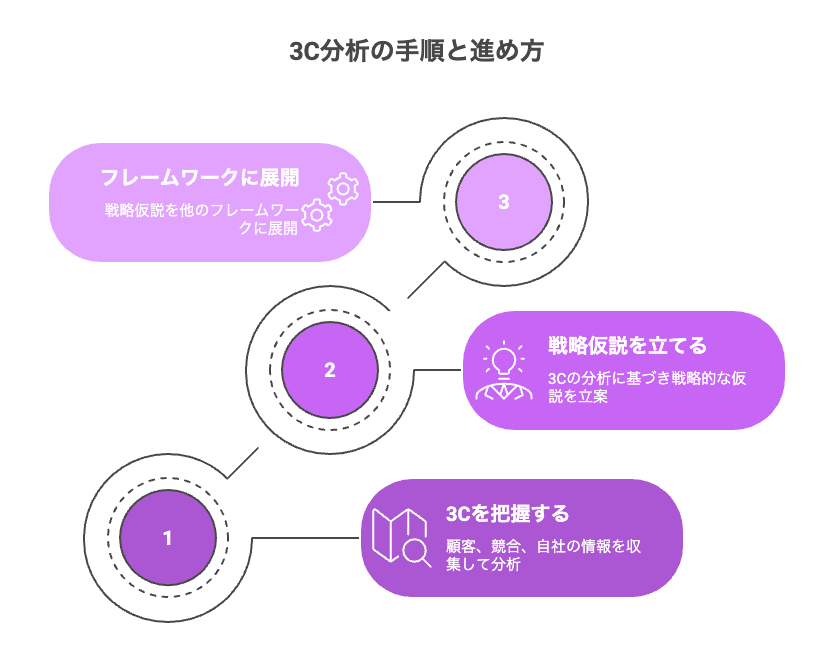

3C分析の手順と進め方

3C分析を実際にビジネスで活用するためには、段階を追って情報を整理し、仮説構築につなげることが重要です。ここでは、3C分析を実務で活かすための基本ステップを4段階で紹介します。

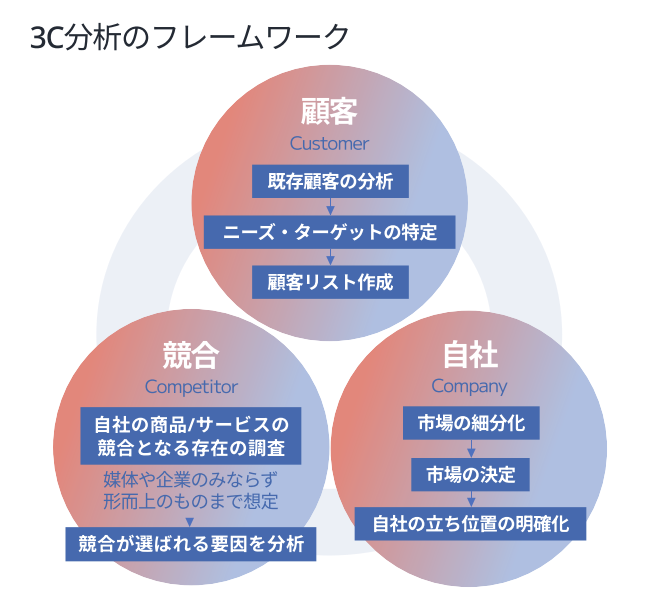

STEP1:3C「顧客」「競合」「自社」を多角的に把握する

3C分析の最初のステップでは、「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」それぞれの情報を集め、戦略の材料を揃えます。ここでは網羅性を意識しつつも、実務に活かせる一次情報を優先して収集するのがポイントです。

① 顧客(Customer)|市場とニーズを把握する

・業界トレンド(例:DX推進、人材不足)

・顧客ニーズや課題(例:運用負荷、効果の可視化)

・ペルソナやセグメント(例:情シス担当、経営企画)

情報源例: 外部調査レポート、インタビュー、営業・CSヒアリング

② 競合(Competitor)|競争環境を把握する

・主な競合とシェア

・競合の強み・弱み(例:導入実績、使いづらさ)

・顧客が感じている競合への不満

情報源例: Web・IR資料、比較サイト、口コミ

③ 自社(Company)|自社の強みを把握する

・製品・サービスの特徴と強み

・ブランド認知や既存顧客の声

・制約要因(リソース・開発体制)

情報源例: 社内資料、CSフィードバック、成功事例の振り返り

情報収集の際は、完璧なデータを求めすぎず、まずは仮説に使える粒度の材料を揃えることが重要です。「顧客→競合→自社」の順で整理すると視点がぶれにくく、漏れを防ぎやすくなります。また、必要に応じてPEST分析などのフレームワークを併用すると、より深い洞察が得られます。

▼PEST分析に関しては以下の記事をご覧ください!

STEP2:3つの視点の交点から戦略仮説を立てる

STEP1で集めた「顧客」「競合」「自社」の情報をもとに、自社が優位性を発揮できる交差点を見つけ、戦略仮説を立てます。

具体的な仮説構築の例:

・顧客ニーズ:「管理の手間を省けるクラウドサービスを探している中堅企業が増加」

・競合動向:大手は機能は豊富だが複雑・価格が高い/中小プレイヤーは機能不足

・自社の強み:UIのシンプルさ、導入サポートに定評あり

ここから立てられる仮説:

「クラウド管理の煩雑さに悩む中堅企業に対し、“かんたん導入&運用”を打ち出した中価格帯プランで訴求すれば、ニーズと差別化両方を満たせる」

仮説を支えるための問い:

・どの顧客セグメントにとって自社の強みが最も刺さるか?

・競合の手が届いていないニッチはどこか?

・トレンド(DX、脱属人化等)と自社の価値は接続できるか?

STEP3:戦略仮説を他のフレームワークに展開する

仮説を立てたら、それを戦略として実行に落とし込む段階です。ここでは、3C分析単体では難しい具体化や優先順位付けを他のフレームワークで補います。

活用例:

・STP分析

仮説に基づき、誰に・何を・どう届けるかを明確化する

例:中堅企業の情シス担当者向けに「導入がラク」なサービスとしてポジショニング

・4P

STPで定めた方向性を、製品内容や価格・販促施策に展開

例:ミニマム機能で価格を抑え、オウンドメディアや展示会で訴求

・SWOT分析

SWOT分析で妥当性を検証

3Cで見えた自社の強み・弱みを整理し、仮説の現実性や注意点を見直す

BtoB企業での3C分析の実践活用例

ここでは、BtoB業界における代表的なビジネスモデルを対象に、3C分析がどのように活用できるかを具体例として紹介します。業界ごとに異なる構造や課題に応じて、分析視点がどう変わるかも参考にしてください。

SaaSビジネスにおける3C分析

SaaS業界では、スピーディな市場変化やユーザーの継続利用が成長の鍵を握ります。3C分析を活用することで、自社が狙うべき市場・セグメントや、競合との差別化要素、プロダクト強化の方向性を見極めることが可能になります。

・Customer(市場・顧客)

DX推進やリモートワークの定着を背景に、中小企業でもSaaS導入が加速。購買の意思決定者は経営層〜現場マネージャーまで幅広く、職種や部門ごとに求める機能が異なる。導入後の運用支援ニーズも高い。

・Competitor(競合)

機能特化型から統合プラットフォームまでプレイヤーが多様。低価格帯SaaSとの競合により価格競争が激化する一方、機能拡張性やサポート体制が差別化の鍵となっている。

・Company(自社)

顧客の業務フローに密着した導入支援や、カスタマーサクセス体制の充実が自社の強み。機能面での競争ではなく、業界特化や運用支援での差別化戦略が有効。

人材業界における3C分析

採用市場の動向は景気や業種によって大きく左右され、短期・中期で戦略の見直しが求められます。3C分析を行うことで、どの業界・職種を重点的に狙うか、また競合他社との差別化軸を見極める材料となります。

・Customer(市場・顧客)

求職者側は20代を中心に転職への抵抗感が低下。一方、企業側では人材不足が慢性化しており、即戦力ニーズと育成前提ニーズに二極化している。人材紹介だけでなく研修や採用ブランディング支援も求められる傾向。

・Competitor(競合)

リファラル、ダイレクトリクルーティング、副業マッチングなど手法の多様化により、競合も多岐にわたる。成果報酬型エージェントに加え、月額制やSaaS型マッチングサービスとの競争も発生。

・Company(自社)

業界特化型でのノウハウ蓄積や、長期視点でのキャリア支援に強みを持つ。求職者とのリレーション構築力を活かし、競合との差別化を図る。

製造業における3C分析

高価格帯で比較検討期間も長く、技術優位性と信頼性が重要視される製造業では、3C分析において「技術」「供給体制」「提案力」といった視点が重視されます。BtoB営業の最適化や新規市場開拓の判断にも有効です。

・Customer(市場・顧客)

顧客は製造現場・設備導入を担う企業で、価格よりも安全性・納期・アフターサポートが重視される。エンドユーザー企業に加え、代理店やSIerを通した販路も含めた多層的な顧客構造。

・Competitor(競合)

海外メーカーの日本参入、価格訴求型の新興企業なども台頭。技術力・実績・アフターサービス網の広さなど、差別化要素は多様。

・Company(自社)

長年の導入実績や専門技術者によるカスタマイズ対応が強み。高付加価値領域に特化し、価格競争に巻き込まれないポジショニング戦略を採る。

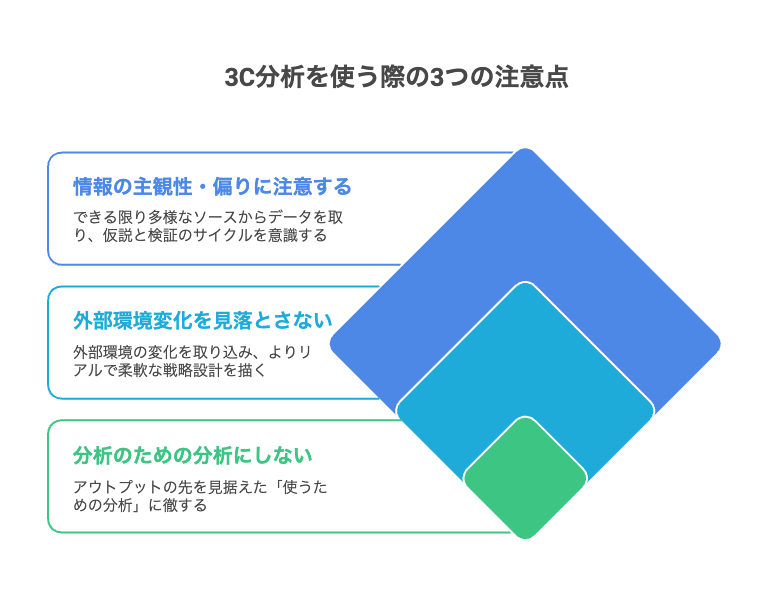

3C分析を使う際の3つの注意点

3C分析は非常に有用なフレームワークですが、使い方を誤ると逆に意思決定を曇らせてしまうリスクもあります。以下の注意点を踏まえ、分析が現実に即した実践的な戦略につながるように活用しましょう。

情報の主観性・偏りに注意する

分析対象が「市場・競合・自社」の3つである以上、情報の収集や評価が自社目線に偏りやすいのは避けられません。とくに自社の強みや競合の弱みを過大評価しがちです。

- 顧客ニーズを把握する際には、アンケートやインタビューなどの一次情報を活用する

- 競合分析では、第三者のレポートや客観的データを用いて主観的評価を避ける

- 社内でのヒアリングも、部署横断で行うなど多角的な視点を持つ

主観に偏った分析は誤った戦略のもとになりかねません。できる限り多様なソースからデータを取り、仮説と検証のサイクルを意識しましょう。

外部環境変化を見落とさない

3C分析はフレームワーク上、内部と競争環境に意識が向きやすい一方で、「PEST分析」で捉えるような政治・経済・社会・技術といったマクロ環境の変化が抜け落ちる危険があります。

- 業界構造や競合状況は、法改正や新技術の登場で急変する可能性がある

- 顧客の購買行動や価値観も、社会的変化により大きく変わる

そのため、3C分析を単独で使うのではなく、PEST分析や5Force分析などと組み合わせて活用することが有効です。外部環境の変化を取り込むことで、よりリアルで柔軟な戦略設計が可能になります。

分析のための分析にならないようにする

フレームワークを使うこと自体が目的になってしまい、「とりあえず3Cをやっておこう」といった惰性的な使い方に陥ると、得られる示唆は浅くなります。

- 3C分析はあくまで「戦略を考えるための入口」であり、分析結果は実行戦略に結びついて初めて意味を持つ

- 各Cの関係性を整理したあとに、「では自社はどう動くべきか」という仮説構築・優先順位付けにつなげる

分析後のアクション設計がなければ、資料作成で終わってしまい、現場の行動に何も影響を与えないという本末転倒な事態になりかねません。アウトプットの先を見据えた「使うための分析」に徹することが重要です。

3C分析とあわせて使いたいフレームワーク

3C分析はマーケティング戦略の出発点として優れたフレームワークですが、単体で完結させるのではなく、他のフレームワークと連携させることで、戦略立案から実行設計まで一貫性をもたせやすくなります。ここでは、3Cと特に親和性の高い代表的な4つのフレームワークを紹介します。

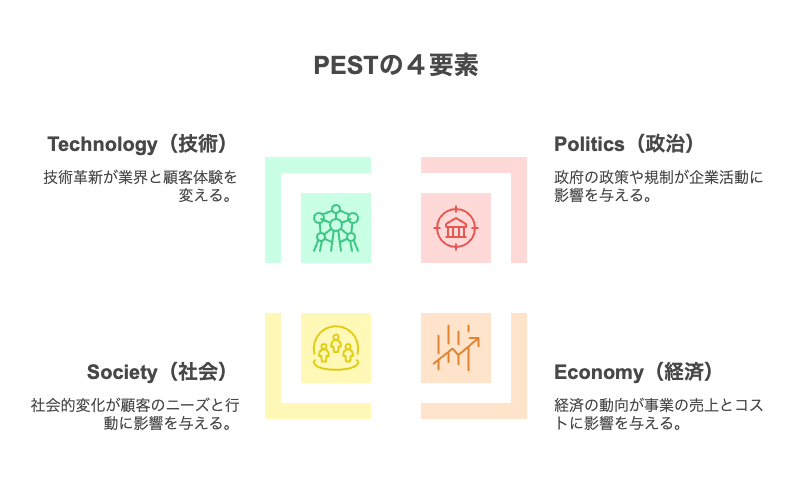

PEST分析

PEST分析は、以下の4領域から、マクロ環境の変化を捉えるフレームワークです。

- Politics(政治)

- Economy(経済)

- Society(社会)

- Technology(技術)

3Cのうち「Customer(市場・顧客)」と「Competitor(競合)」は、こうした外部環境の影響を受けやすく、PESTで得たインサイトを踏まえることで、より現実的かつ変化に強い戦略が立てられます。

たとえば、「リモートワークの浸透(S)」や「生成AIの進化(T)」といったトレンドが、顧客のニーズや競合構造にどう影響するかを整理することで、3C分析の精度を高めることができます。

▼PEST分析に関しては以下の記事をご覧ください!

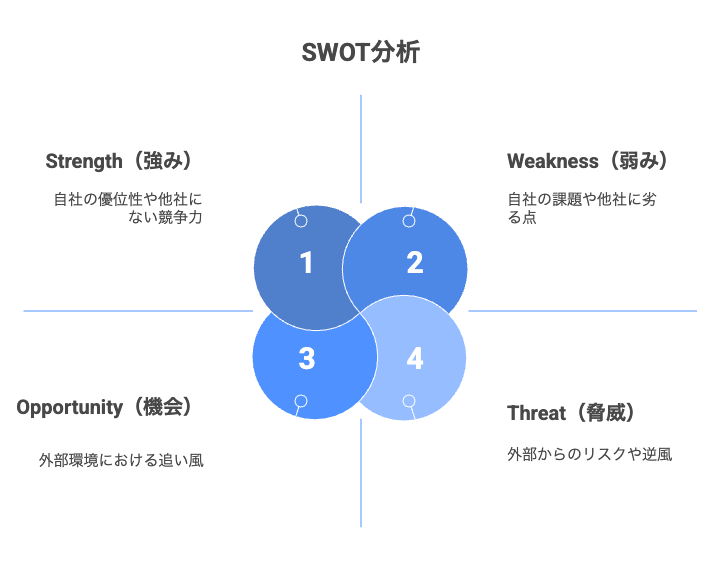

SWOT分析

3C分析で得られた情報は、SWOT分析における以下の4要素に落とし込むことで、戦略の方向性を見極めやすくなります。

- Strength(強み)

- Weakness(弱み)

- Opportunity(機会)

- Threat(脅威)

たとえば、「自社の技術力」というCompany視点の強みと、「代替製品の台頭」というCompetitor視点の脅威をかけ合わせることで、製品差別化戦略の必要性が浮かび上がるように、戦略構築の解像度を上げる役割を果たします。

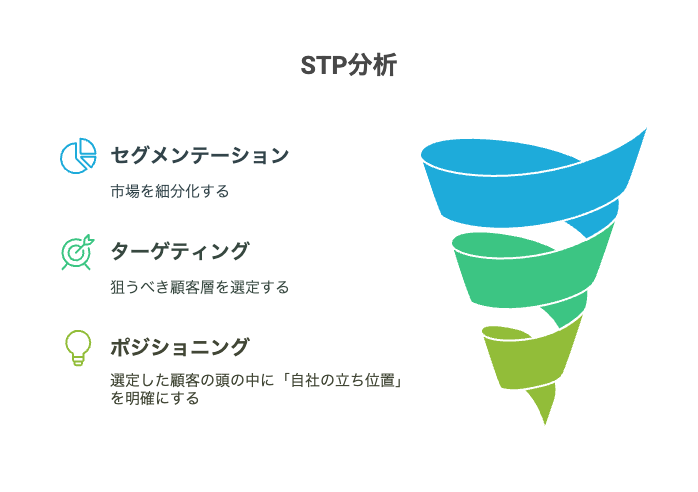

STP分析

STP分析は、以下のプロセスを通じて、「誰に」「どんな価値を」「どう伝えるか」を明確にします。

- Segmentation(市場の細分化)

- Targeting(狙う顧客層の選定)

- Positioning(市場での立ち位置の明確化)

3C分析では市場全体や競合、自社の強みを俯瞰的に捉えますが、STPではそれをもとに焦点を絞り、施策に転換していきます。たとえば、Customer分析で得たインサイトをもとにターゲットセグメントを設定し、競合との差別化ポイントを明確にした上で、自社のポジショニングを構築するという流れです。

▼STP分析に関しては以下の記事をご覧ください!

4P分析

4P分析は、以下の4要素を整理してマーケティング戦略を実行に落とし込むための具体的な設計ツールです。

- Product(製品):どんな商品・サービスを提供するか

- Price(価格):いくらで販売するか

- Place(流通):どこで提供するか

- Promotion(販促):どうやって知らせるか

3C分析やSTP分析を通じて戦略の方向性が定まった後、それを「何を売るか」「いくらで売るか」「どこで売るか」「どう伝えるか」といったマーケティング施策に展開する際に活用されます。

たとえば、BtoBのSaaSサービスを展開する企業であれば、「小規模チーム向けのシンプルプランをWeb直販で展開し、SEOとコンテンツマーケで認知拡大を図る」といった形で、4P分析を活用することで実行フェーズの設計が可能になります。

3C分析を戦略から実行につなげるには

3C分析は、分析だけで満足してしまっては意味がありません。実際にビジネスの成果を上げるためには、施策設計→実行→改善へと繋げる設計が必要です。

ここでは、3C分析を起点に、戦略仮説の構築から具体施策・KPI連動までのプロセスを解説します。

分析結果から戦略仮説を立てる

まず重要なのは、3C分析の結果をもとにした戦略仮説の立案です。たとえば、以下のように情報を掛け合わせて考察していきます。

- Customer(市場・顧客):ターゲット層は機能性よりも価格を重視している

- Competitor(競合):大手A社が市場シェアを独占しており、価格では対抗できない

- Company(自社):導入の手軽さとサポート体制に強みがある

このような分析から、「価格訴求ではなくサポート力を前面に出したニッチ戦略で中小企業を狙う」といった仮説が生まれます。

分析で得た断片的な事実を、論理的に組み合わせて「このターゲットにはこの戦略が有効ではないか」という仮説を構築することが、実行への第一歩です。

STP・4Pなどへの接続で施策化する

戦略仮説を立てたら、STP分析や4P分析などのフレームワークと接続し、実行可能な施策に落とし込みます。

たとえば、先ほどの仮説をSTPに落とし込むと以下のようになります。

- Segmentation:中小企業のIT担当者

- Targeting:情報システム専任者がいない企業層

- Positioning:誰でも簡単に導入できる&安心できる手厚いサポート

このポジショニングを踏まえたうえで、4P分析で具体施策を設計します。

- Product:初期設定不要・マニュアル完備のパッケージ提供

- Price:初月無料トライアル+従量課金型プラン

- Place:オンライン販売を中心にWeb経由で提供

- Promotion:セミナー、SEO記事、支援事例を活用した認知拡大

このように、3C分析は上流の戦略立案、STP・4Pは下流の施策実行をつなぐ役割を担います。

社内共有・KPI連動の仕組みをつくり

最後に、立てた戦略と施策を組織全体で実行に移す仕組みづくりが必要です。以下の3点がポイントになります。

- 戦略意図の共有

部署を超えて共通認識を持つには、3C分析の結果や仮説を図解・ドキュメントで可視化し、ミーティングや社内Wikiで展開するのが有効 - KPIとの連動

設定したターゲットやポジショニングに基づき、「問い合わせ件数」「トライアル申込数」「CVR」などの具体KPIを設計。戦略→施策→成果の因果関係を管理 - PDCA運用の設計

施策単体で終わらせず、定期的に3C分析へ立ち返ることで、市場や競合の変化に応じた軌道修正が可能に

戦略を描いた後こそが本番です。「分析して終わり」にならないよう、実行・検証フェーズまで視野に入れた設計を意識しましょう。

まとめ|3C分析で戦略設計の軸を可視化し、競争優位を築く

3C分析は、「顧客」「競合」「自社」という3つの視点からビジネス環境を整理し、戦略立案の軸を明確にするフレームワークです。外部環境と内部資源をつなぎ、自社の強みがもっとも発揮される市場ポジションを見出すうえで非常に有効です。

特にBtoB企業においては、以下のような場面で活用されています。

- 新規事業の立ち上げ時における市場分析

- 既存サービスの見直しやリブランディング

- 競合の動向を踏まえたポジショニング設計

- 組織内での戦略共有・意思統一の場づくり

重要なのは、分析して満足するのではなく、そこから仮説を立て、施策に落とし込み、検証まで繋げることです。3C分析はあくまで起点であり、競争優位を築くには、STP分析や4P分析などと連携しながら「戦略→実行」のラインを構築していく必要があります。

自社の立ち位置を見つめ直し、変化の激しい市場の中で持続的に成果を出すために、3C分析を貴社の戦略設計の第一歩として活用してみてください。

戦略の実行まで見据えた3C分析活用を、シャコウが支援

3C分析を通じて「自社が勝てる市場ポジション」が見えてきたとしても、そこから有効な戦略を描き、社内に展開し、成果につなげるには、実行まで一気通貫で設計された体制が不可欠です。

シャコウでは、戦略立案から施策設計、現場実行の支援までをワンストップでご支援しています。以下のようなお悩みを持つ企業様から多くご相談をいただいています。

- 市場や競合をどう分析し、戦略に落とし込むべきか判断がつかない

- フレームワークで方針は出たが、実行段階で足踏みしている

- マーケティング・営業・CSなど、部門横断での連携がうまくいかない

BtoB領域に特化したマーケティング・セールス支援を強みとする私たちシャコウが、「戦略・実行・クリエイティブ・セールス」の4つの専門性を統合し、御社の事業推進を伴走型でサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。

シャコウの「BtoBマーケ定石診断・戦略策定支援」に関してはこちら

特にホワイトペーパーや導入事例、ウェビナー資料などのBtoBコンテンツは、「戦略を伝える・動かす」手段として非常に有効です。シャコウのホワイトペーパー制作支援では、企画からラフの作成、ライティング、デザインまでトータルで対応いたします。

- マーケ戦略に沿った企画・コンテンツ案をご提案

- 幅広い業界・分野に対応できる、経験豊富なチームでの制作

- 読み手に伝わりやすいライティング・デザイン

お問い合わせ

お問い合わせ