近年におけるデジタル化の加速によりBtoBビジネスの顧客獲得・関係構築方法が変わり、対面での営業活動だけでなくBtoBマーケティングを含めたアプローチへと変化してきています。

しかし、BtoBマーケティングと一口に言ってもその手法はさまざまで、初心者のマーケターの場合は「どのような戦略を立てたら良いのかわからない」と悩む方もいらっしゃるでしょう。

本記事では、BtoBマーケティングの基礎知識から、戦略の立て方、手法などを解説しています。BtoBマーケティングの全体像がわかる内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

シャコウではBtoBマーケティングに関する情報をYouTubeで発信しています。初心者の方でもBtoBマーケティングを網羅的に理解できる内容になっていますので、ぜひ参考にご視聴ください。

▼ゼロから始めるBtoBマーケティング第1項

「The Model(ザ・モデル)とは?BtoBマーケ・セールスはなぜ失敗する?」編

リードジェネレーションにおける7つのBtoBマーケティング手法

BtoBマーケティングにおいて、リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)は非常に重要なファーストステップです。自社の商品やサービスに関心を持ってくれる企業と出会うためには、ターゲットに応じた適切なチャネルとアプローチ方法を選ぶ必要があります。ここでは、代表的な7つの手法を紹介します。

ホワイトペーパー

ホワイトペーパーは、特定の課題やテーマに関する専門的な情報をまとめた資料で、BtoBのリード獲得施策として非常に有効です。

「業界動向レポート」「課題解決ガイド」「サービス比較資料」などの形で提供することで、検討段階の見込み顧客からの資料請求を促し、連絡先情報(リード)を獲得できます。

ダウンロードフォームを活用することで、リード情報をMAツールなどに自動で取り込み、その後のナーチャリングにもつなげやすい点が魅力です。

\ホワイトペーパーの効果や作り方については以下の記事でもCheck!/

以下の資料でホワイトペーパーの作り方を詳しく解説しています!

▼資料のダウンロードはコチラから

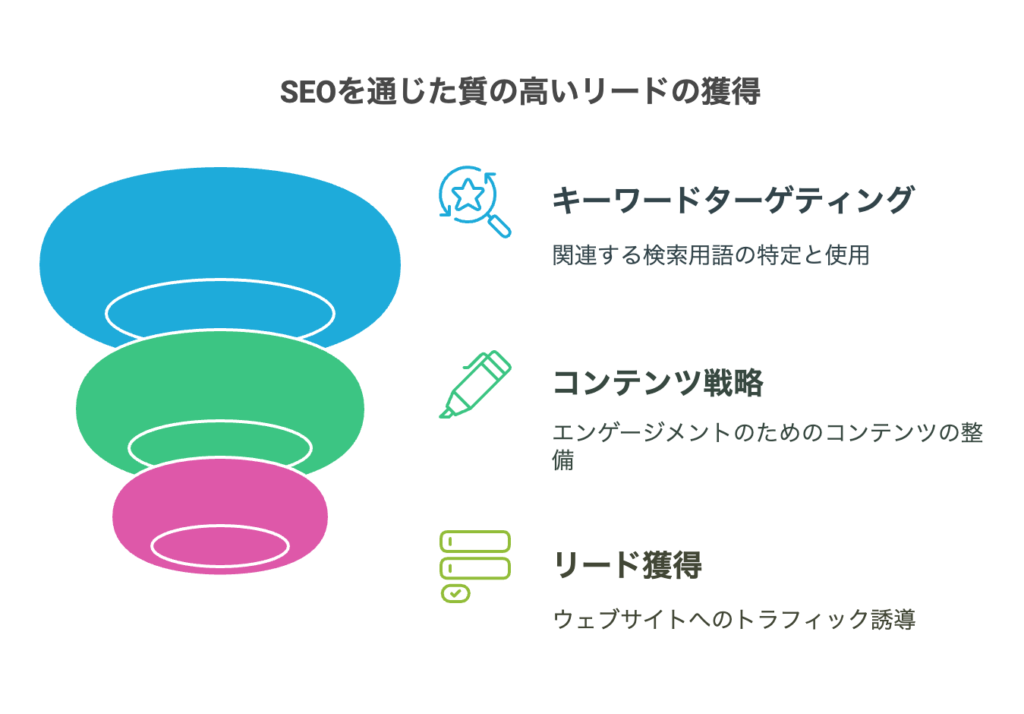

SEO対策

SEO対策とは、検索エンジン経由で自社サイトへ見込み顧客を呼び込む手法です。「○○ 導入 メリット」や「○○ 比較」など、BtoB特有の検索ニーズに応えるコンテンツを整備することで、能動的に情報収集している層と接点を持つことができます。

特に、製品・サービスに直結するキーワード群を狙った記事コンテンツや、ホワイトペーパー誘導を組み合わせることで、質の高いリード獲得につながります。中長期的に安定した流入経路となるのも大きなメリットです。

\BtoB企業におけるSEO対策についてはこちらの記事をCheck!/

以下の資料でもSEO対策に関して詳しく解説しています!

▼資料のダウンロードはコチラから

Web広告

Web広告は、短期間で見込み顧客との接点をつくれる即効性の高い手法です。代表的なものには以下のようなものがあります。

- リスティング広告(Google検索連動型)

ユーザーの検索キーワードに応じて表示される広告。ニーズが顕在化している層に効率的にアプローチできる。

- ディスプレイ広告(バナー型)

Webサイトやアプリの広告枠に表示されるバナー広告。認知拡大や興味喚起を目的としたリード獲得に有効。

- SNS広告(LinkedIn広告・X広告 など)

ビジネスパーソン向けSNS上に表示される広告。職種や業界などでターゲティングでき、精度の高いリード獲得が可能。

BtoBでは「課題を認識しているが、解決手段を探している層」や「ニーズが顕在化し始めた層」へのアプローチが効果的です。広告からホワイトペーパーやセミナーへの導線を設計することで、効率的にリードを獲得できます。

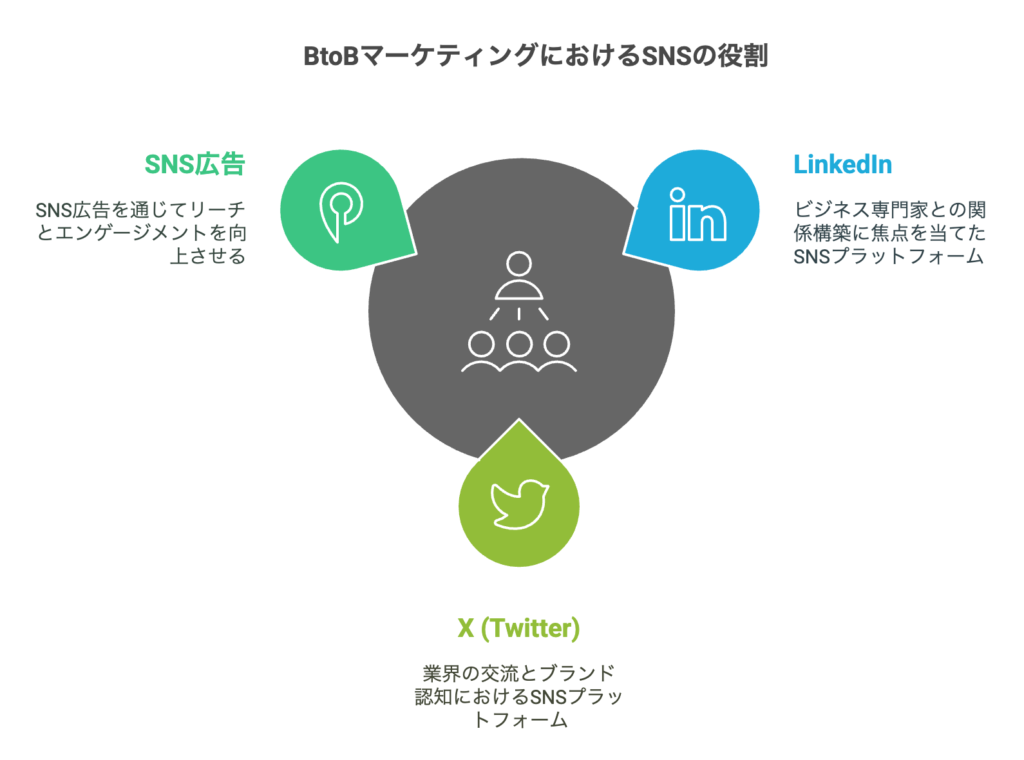

SNS活用

SNSはBtoB領域においても有効な情報発信・接点創出チャネルです。特にLinkedInはビジネス関係者が集まるSNSで、業界に関する知見を共有したり、製品・サービスに関連する投稿を通じて、見込み顧客との関係構築が可能です。

X(旧Twitter)も特定業界では有力で、特にテック系やマーケティング業界では発信者・フォロワー間のやり取りを通じて指名検索・資料請求につながるケースもあります。SNS広告との併用で、さらに接点の幅を広げることが可能です。

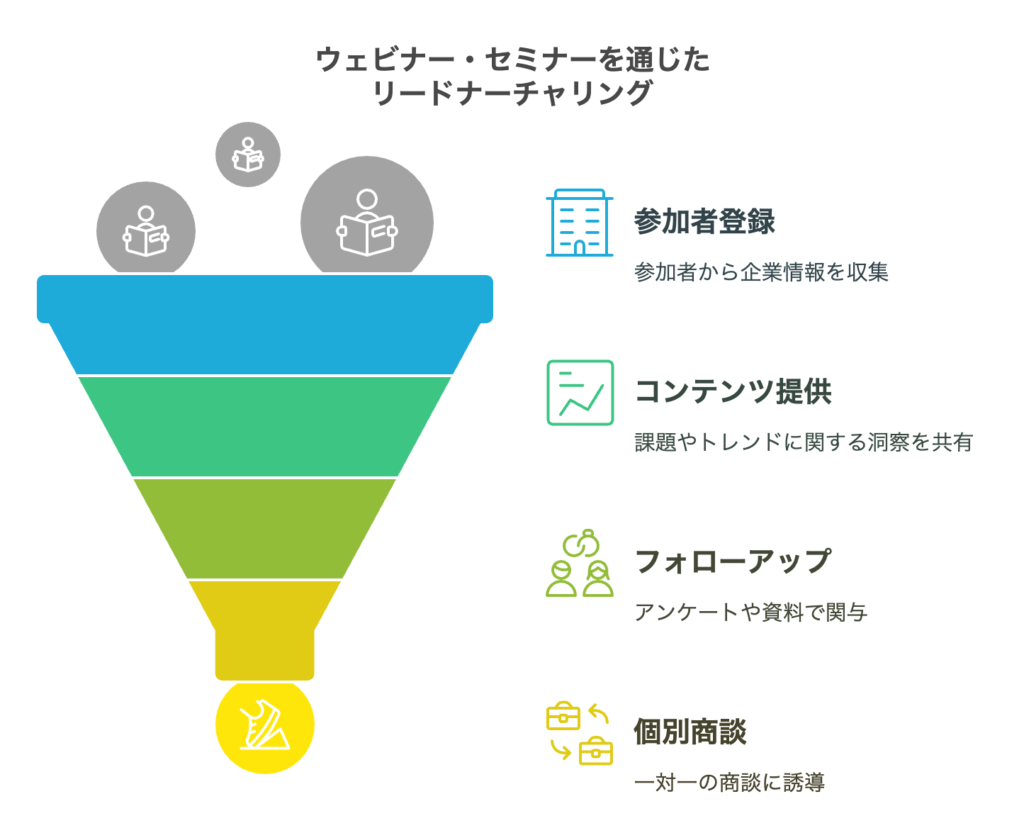

ウェビナー・セミナー

オンライン・オフラインを問わず、セミナーは信頼関係を築きながらリードを獲得できる手法です。特定の課題に関する解決ノウハウを共有する形式や、業界トレンドを解説するウェビナーなどを開催し、参加登録時に企業情報や担当者情報を取得します。

その後のフォロー施策(アンケート、資料送付、個別商談誘導など)との連動によって、ナーチャリングへの移行もスムーズに行える点がメリットです。

以下の資料でウェビナー設計のポイントに関して詳しく解説しています!

▼資料のダウンロードはコチラから

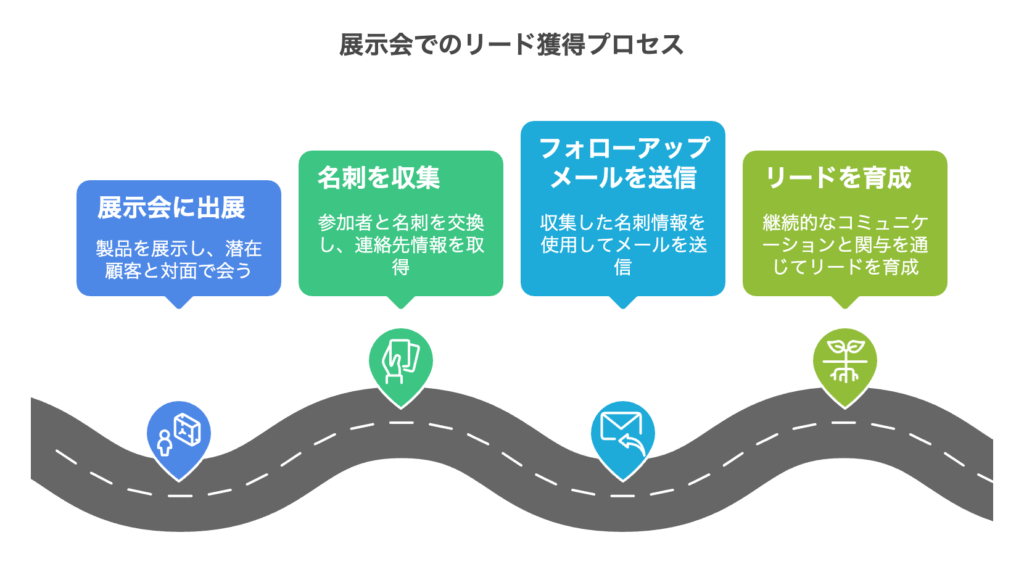

展示会への出展

リアルな接点を持てる代表的なリード獲得施策が展示会への出展です。BtoBの商材においては、特に導入までの検討期間が長いケースが多く、担当者と実際に会って話すことで信頼性を高められるのが大きな特長です。

イベント終了後の名刺情報をもとにしたメール配信やアプローチ施策も含めて、リードジェネレーションからナーチャリングまでを一貫して設計することがポイントです。

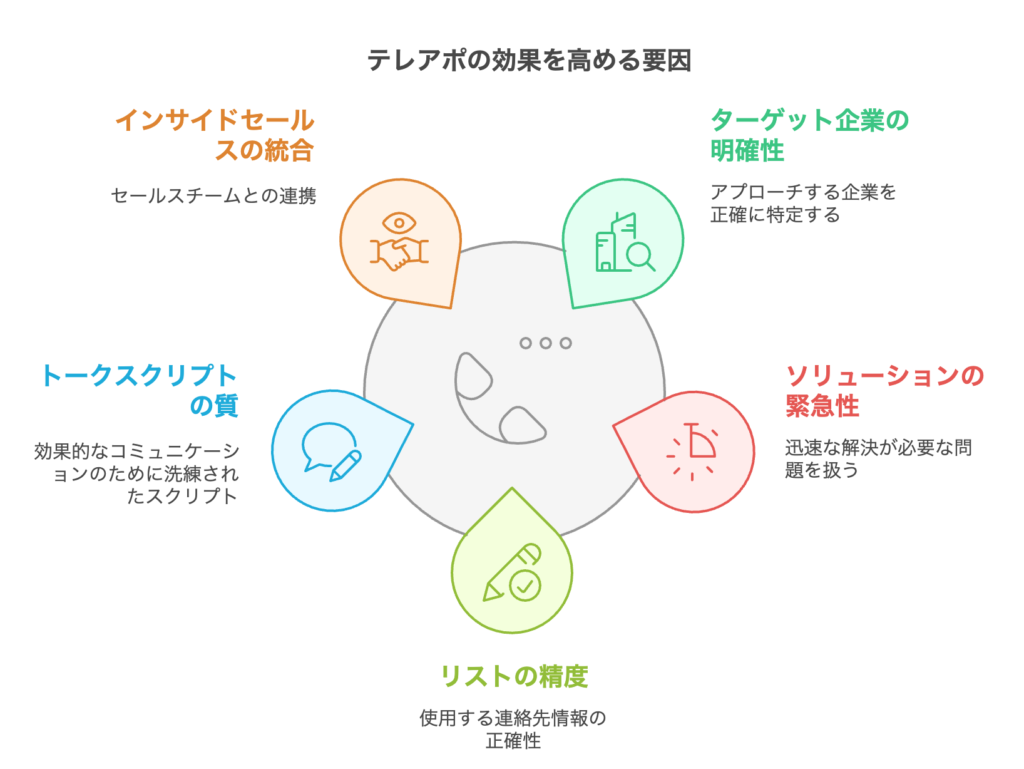

テレアポ

テレアポ(テレマーケティング)は、アウトバウンド型の手法として今もなお有効です。特に、ターゲット企業が明確な場合や、緊急性の高いソリューションを扱っている場合は、直接アプローチによるアポイント獲得が成果につながりやすい傾向にあります。

ただし、断られるケースも多いため、リストの精度やトークスクリプトの質が重要です。また、インサイドセールスと連携して「架電→商談化→ナーチャリング」と流れを組むことで、効果を最大化できます。

リードナーチャリングにおける7つのBtoBマーケティング手法

リードナーチャリングとは、獲得した見込み顧客に対して継続的に情報提供やコミュニケーションを行い、購買意欲を高めていくプロセスです。BtoBでは、検討期間が長く、関係構築が重視されるため、適切なナーチャリング施策が成果につながります。ここでは代表的な7つの手法を紹介します。

メールマーケティング

メールはナーチャリングの王道手法です。定期的なメルマガ配信や、行動に応じて配信するステップメールを活用することで、顧客との接点を保ちながら、ニーズを育てることができます。

開封率やクリック率などの指標も取得しやすく、反応を見ながら内容を改善していけるのも大きなメリットです。

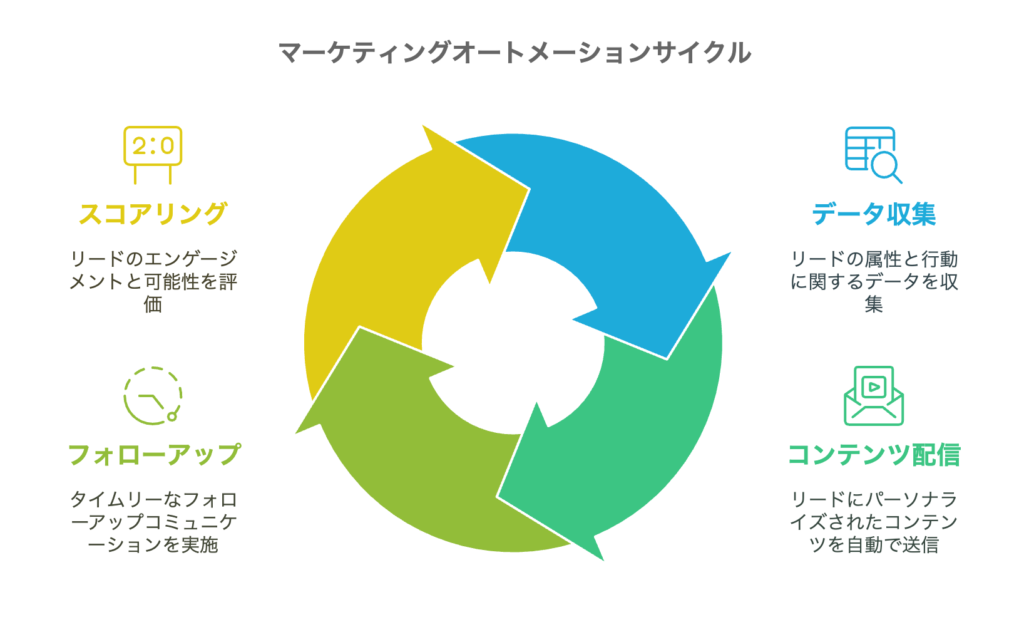

マーケティングオートメーション(MA)の活用

MAツールは、見込み顧客の属性・行動履歴に基づいて、自動で最適なコンテンツを配信したり、スコアリングしたりするツールです。

「この資料をダウンロードした人に、翌日にフォローアップメールを送る」といった施策が自動化できるため、効率的かつタイムリーなナーチャリングが可能になります。

ホワイトペーパー

ホワイトペーパーはリード獲得だけでなく、ナーチャリングにも効果的です。検討段階に応じて「導入事例」「比較検討資料」「FAQ集」などのコンテンツを提供することで、検討を一歩進めてもらうきっかけを作れます。MAやメールと組み合わせて活用すると、より効果的です。

ウェビナー・セミナー

ウェビナーやセミナーも、リード獲得だけでなく顧客との関係性を深める場として有効です。例えば、ホワイトペーパーを読んだリードに対して、関連テーマのセミナーを案内することで、情報収集段階から商談検討段階へと進んでもらいやすくなります。リアルタイムで質問や反応を受け取れる点も、他の施策にはない強みです。

インサイドセールス

インサイドセールスは、電話やオンラインでリードにアプローチし、ニーズをヒアリングしながら検討を促す役割を担います。「まだ購買意欲が高くないが、関心はある」という層に対して、適切なタイミングと情報でコミュニケーションを重ねることで、商談化の確度を高めることができます。営業との連携によって、ホットリードの見極めも効率的になります。

オウンドメディア運用

オウンドメディアは、中長期的なナーチャリングに強みを発揮します。ブログやコラム、事例紹介など、継続的に役立つ情報を発信することで、「信頼できる情報源」としてのポジションを確立できます。SEO流入も期待でき、再訪を促す導線としても有効です。

SNS運用

SNSは、気軽かつ継続的に接点を持ち続けられるチャネルです。新しい記事の公開情報やイベント案内、業界ニュースのシェアなどを通じて、自社に対する理解や興味を深めてもらうことができます。BtoBでは、LinkedInやXが特に活用される傾向にあります。

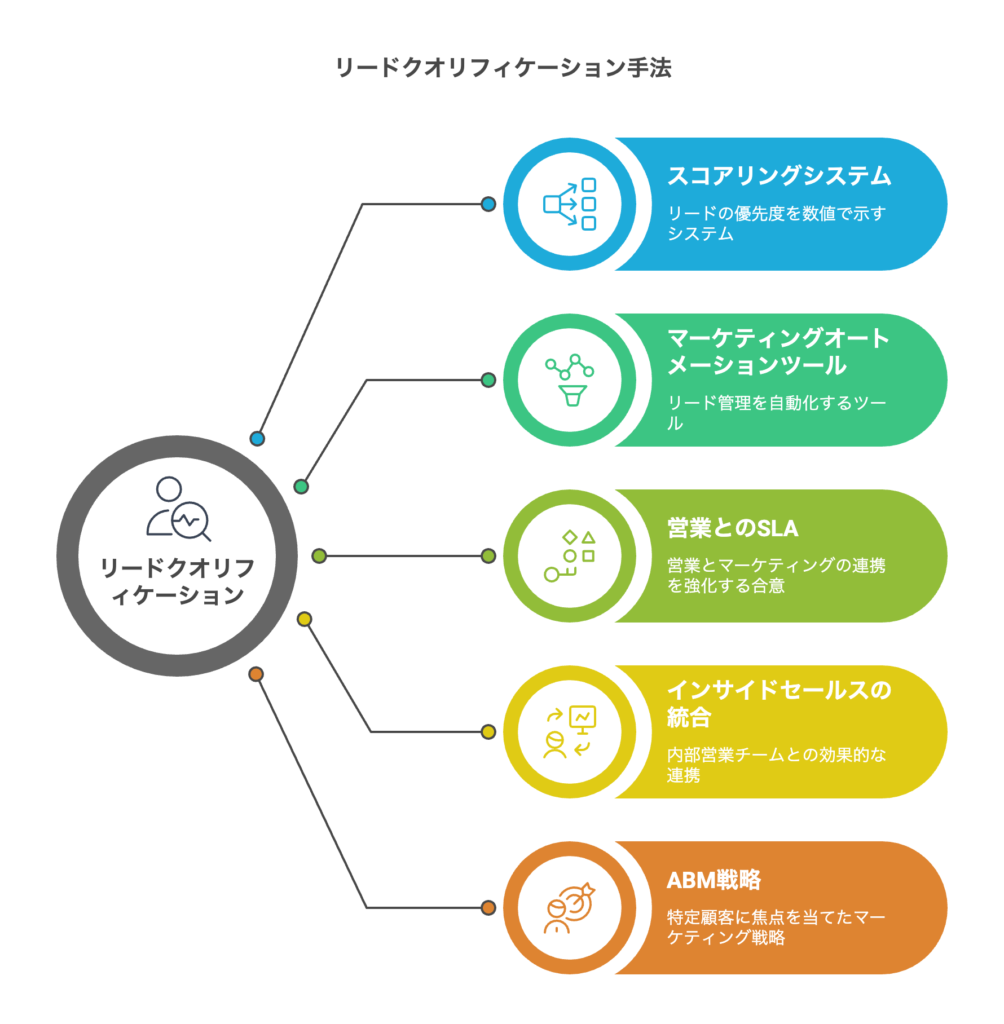

リードクオリフィケーションにおける5つのBtoBマーケティング手法

リードクオリフィケーションとは、獲得した見込み顧客の中から「今後商談化する可能性が高いかどうか」を見極め、優先度をつけるプロセスです。リードの質を可視化し、営業リソースを効率的に使うためには、この工程が欠かせません。ここでは、効果的な5つの手法を紹介します。

スコアリングの導入と管理

リードスコアリングとは、顧客の行動(例:資料ダウンロード、メール開封)や属性(例:業種、従業員規模)に応じて点数を付け、見込み度合いを可視化する仕組みです。

スコアの高いリードを営業にパスし、低いリードはナーチャリングに戻すなど、リードの状態に応じたアプローチを可能にします。スコア設計は定期的な見直しも重要です。

MAツールによるトラッキング・データ分析

MAツールを活用すると、各リードの行動履歴(メール開封、ページ閲覧、セミナー参加など)を蓄積・可視化できます。これにより、「今どのリードが熱いのか」「どのコンテンツが効果的なのか」がデータとして判断でき、より正確なクオリフィケーションが可能になります。

営業とのSLAの明確化

SLA(サービスレベルアグリーメント/Service Level Agreement)とは、マーケティングと営業の間で「どのような条件のリードを営業に渡すか」「営業はどのような対応をするか」を明文化した取り決めです。

この取り決めを明確にすることで、リードの引き渡し後の対応スピードや商談化率の向上が期待できます。SLAはマーケと営業の信頼関係を築く土台にもなります。

インサイドセールスとの連携

インサイドセールスは、クオリフィケーションの中核を担う存在です。スコアリングやMAで絞り込んだリードに対して、電話やオンラインでニーズを深掘りし、「今すぐ商談に進めるかどうか」を判断します。

マーケティング部門とインサイドセールスの連携を強化することで、営業がアプローチすべき「本当に有望なリード」だけを効率的に抽出できます。

ABMの導入

ABM(アカウントベースドマーケティング)は、特定のターゲット企業に対してマーケティングと営業が連携して個別にアプローチする手法です。

広く集客するのではなく、「この企業に売りたい」という明確な意思を持った戦略的アプローチのため、商談化率や受注単価が高い傾向にあります。クオリフィケーションの一環として、ハイタッチで深く関わる手法として有効です。

ABMについては以下の資料もあわせてご覧ください。

▼資料のダウンロードはコチラから

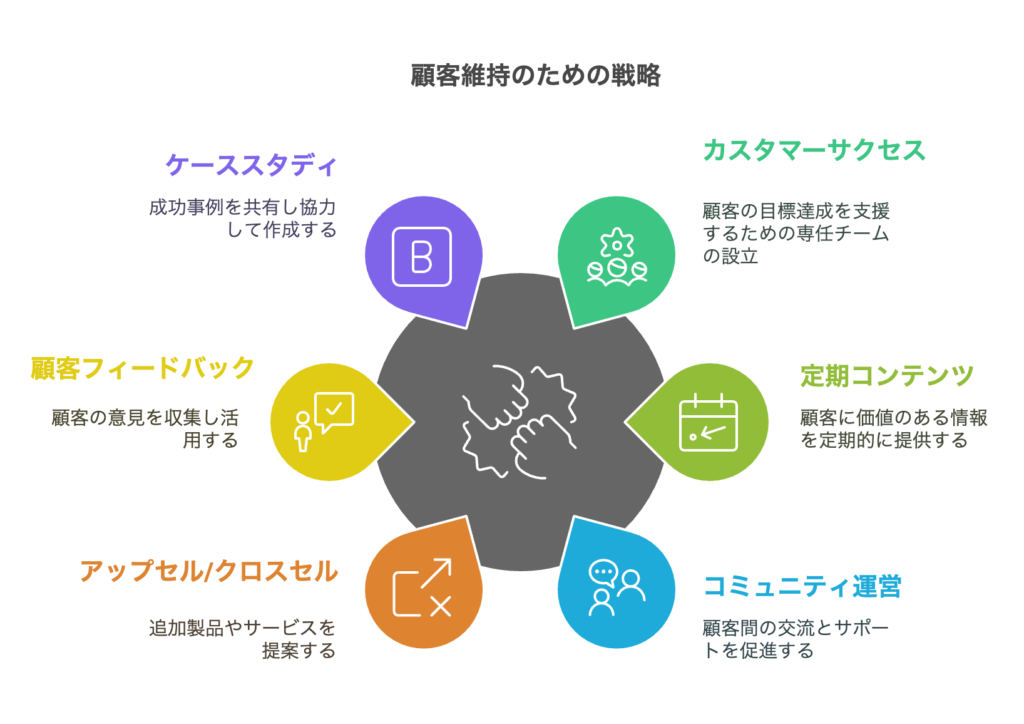

顧客維持のための6つのBtoBマーケティング手法

BtoBマーケティングでは、リード獲得や商談化だけでなく、「既存顧客との関係をどう維持・強化していくか」が重要なテーマです。顧客維持(リテンション)に取り組むことで、解約防止やLTV(顧客生涯価値)の最大化につながります。ここでは、継続的な関係構築に有効な手法を紹介します。

カスタマーサクセス体制の整備

カスタマーサクセスは「顧客の成功を支援する」ための組織・活動です。導入支援や定期フォローなどを通じて、顧客が自社サービスを十分に活用できる状態をつくります。

成果を出せる顧客は解約率が下がり、他社への乗り換えリスクも低下します。サポートではなく「能動的な価値提供」を行う体制づくりがカギとなります。

顧客向けニュースレター・定期コンテンツの配信

既存顧客にも定期的に情報を届けることで、関係を継続的に維持できます。製品の活用方法やアップデート情報、他社事例などのコンテンツをメールやブログなどで配信することで、「まだ利用していない機能への気づき」や「自社の活用幅の拡大」につながります。コンテンツの質が良ければ、再契約やアップセルにも効果を発揮します。

ユーザー会・コミュニティ運営

ユーザー会やコミュニティは、既存顧客同士が交流したり、自社とつながりを深めたりできる場です。オンライン・オフライン問わず、事例共有会や製品アップデート説明会、交流イベントなどを通じて、ロイヤリティの高い顧客基盤を育てることができます。企業視点でも、ユーザーの生の声を収集できる貴重な場となります。

アップセル・クロスセル提案の仕組み化

既存顧客に対して、関連商品・上位プランなどを提案するアップセル・クロスセルは、LTV向上の有効手段です。顧客の利用状況や課題に合わせた提案をタイミングよく行うには、カスタマーサクセスや営業とマーケティングが連携し、シナリオを設計しておくことが重要です。自動化ツールやスコアリングを活用することで、適切な顧客に効率的にアプローチできます。

顧客満足度やフィードバックの活用

顧客ロイヤルティを測る指標であるNPS(Net Promoter Score)などを用いて、顧客満足度を定期的に可視化することも、顧客維持の一環です。「満足していないサイン」が見えることで、離脱リスクの早期把握と改善施策が可能になります。

あわせて、アンケートやヒアリングによるフィードバックを施策やサービス改善に活かすことも、信頼関係の強化につながります。

成功事例インタビュー・導入事例の共創

既存顧客と共に導入事例やインタビュー記事を作成することで、信頼関係を深めると同時に、顧客自身の社内PRにも役立ちます。

さらにその事例を他の見込み顧客へのナーチャリングコンテンツとしても活用できるため、双方にメリットのある施策です。「一緒に価値を作っていく」姿勢を示すことで、顧客との関係性がより強固になります。

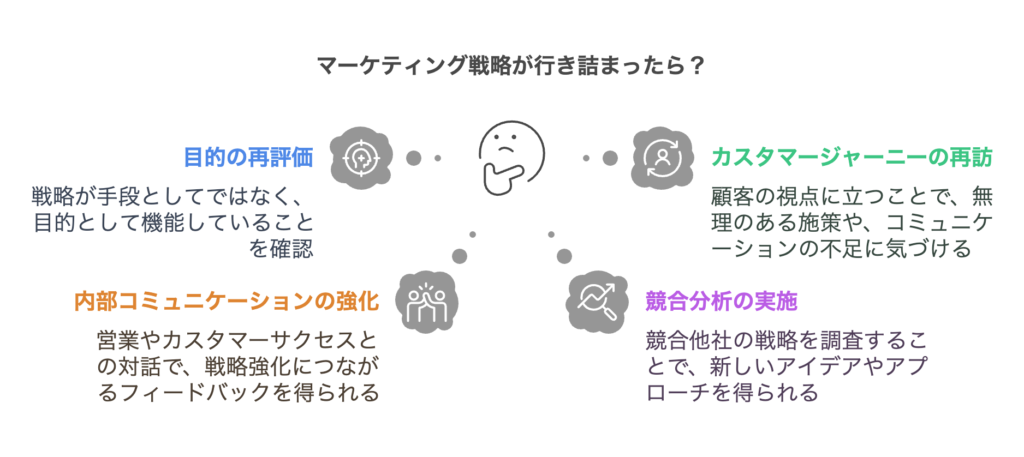

BtoBマーケティングの手法に煮詰まったときの4つの考え方

BtoBマーケティングに取り組んでいると、「新しい施策が思いつかない」「どの手法も効果が出ていない」といった“煮詰まり”のタイミングが訪れることがあります。そんなときは、単に新しい手法を探すのではなく、視点や立ち位置を少し変えてみることが突破口になります。ここでは、見直すべき4つのポイントを紹介します。

手段が目的化していないかを見直す

施策に行き詰まったときほど、「なぜそれをやっているのか?」という目的を改めて見直すことが大切です。たとえば「とりあえずメルマガを配信している」「セミナーは毎月やるものだから」など、いつの間にか“やること自体が目的”になっていないでしょうか?

マーケティングの目的はあくまで「見込み顧客を獲得・育成し、売上につなげること」です。手法に固執せず、目的から逆算して再設計する視点を持ちましょう。

カスタマージャーニーに立ち返る

手法に迷ったときは、顧客の行動や心理プロセス、つまりカスタマージャーニーに立ち返ることが有効です。

「今アプローチしているターゲットは、どのフェーズにいるのか?」

「まだ情報収集中なのか、それとも比較検討の段階なのか?」

「そのフェーズで“本当に届けるべき内容・手法”を選べているか?」

顧客の視点に立つことで、無理のある施策や、足りていないコミュニケーションに気づけることがあります。

営業チームやカスタマーサクセスと対話する

現場の声は、施策の改善ヒントが詰まった宝庫です。営業やカスタマーサクセスのメンバーは、日々顧客と接しているからこそ、「最近こんな質問が多い」「こういう情報があれば刺さる」といったリアルなインサイトを持っています。

施策のアイデア出しに困ったときは、一度マーケチーム内だけで抱え込まず、他部門とカジュアルに会話する場を設けてみるのも有効です。

競合の取り組みを参考にする(情報収集)

競合企業や他社のマーケティング施策をチェックすることも、視野を広げるうえで役立ちます。

「他社はどんなコンテンツを出しているか?」

「どんな広告を打っているか?」

「セミナーやホワイトペーパーの切り口は?」

すべてを真似する必要はありませんが、違うアプローチを知ることで、「こういう方法もあるのか」と新たな発見が生まれることもあるでしょう。競合だけでなく、異業種の成功事例を参考にするのもおすすめです。

まとめ|目的に応じた手法の選定と見直しが、BtoBマーケティング成功のカギ

BtoBマーケティングは、「手法ありき」ではなく、目的や顧客フェーズに応じて最適な施策を選び、組み合わせていくことが成果につながります。

また、思うような成果が出ないときは、手法を増やすのではなく、「何のためにこの施策をしているのか」「顧客のフェーズに合っているか」を見直すことも重要です。

マーケティングの成功は、一度の施策やアイデアで決まるものではなく、地道な改善とチームの連携、そして顧客理解の積み重ねによって築かれます。自社にとって最適なBtoBマーケティングの形を模索しながら、継続的に成果を伸ばしていきましょう。

▼BtoBマーケティングの基本についてより深く知りたい方は以下の資料も合わせてご覧ください。

資料のダウンロードはコチラから

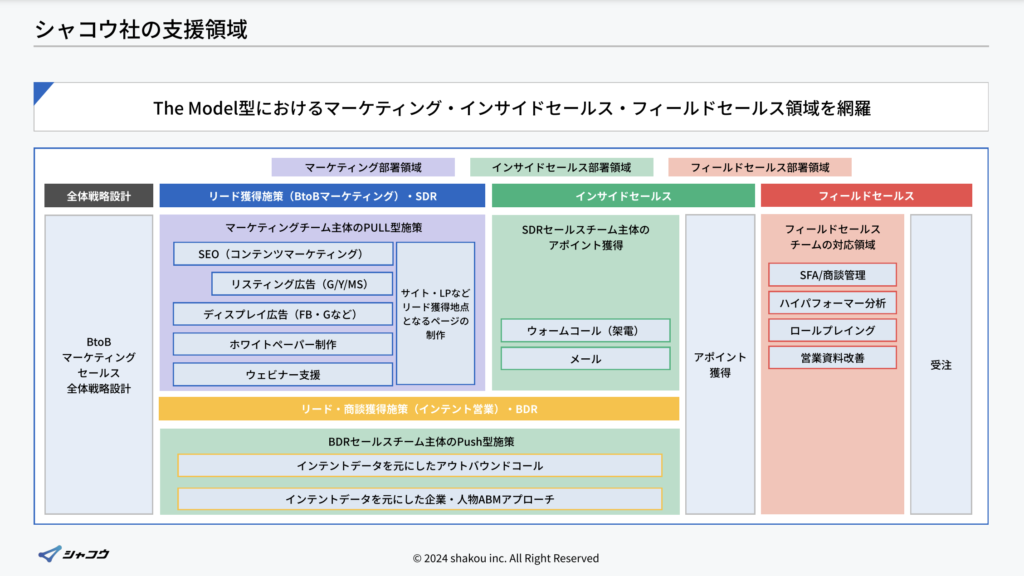

シャコウならBtoBマーケティング・セールス全領域の上流から下流までサポート

シャコウでは、BtoBマーケティング・インサイドセールス・フィールドセールスの全領域において、上流から下流まで幅広い支援が可能です。

BtoBマーケティング・セールスの全体設計や各領域に関する課題をお持ちの方は、戦略・実行・クリエイティブ・セールスの四位一体の強みを持つシャコウにぜひご相談ください。

BtoBマーケティングに有効なホワイトペーパー制作ならシャコウにお任せ

シャコウでは、リードジェネレーションやリードナーチャリングに有効なホワイトペーパーの制作を、企画からラフの作成、ライティング、デザインまでトータルで対応いたします。

- マーケ戦略に沿った企画・コンテンツ案をご提案

- 幅広い業界・分野に対応できる、経験豊富なチームでの制作

- 読み手に伝わりやすいライティング・デザイン

ホワイトペーパー制作に興味のある方は、以下のリンクからぜひ詳細をご覧ください。

お問い合わせ

お問い合わせ