BtoBマーケティングにおいて「見込み顧客をどのように獲得し、どのように育てていくか」は成果を左右する重要なテーマです。その中核となるのが「リードジェネレーション」と「リードナーチャリング」の2つです。

しかし、「言葉は聞いたことがあるけれど、違いがよくわからない」「自社でどう活用すればいいのか見えてこない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、リードジェネレーションとリードナーチャリングの基本的な定義や役割の違いから、具体的な手法、成果を上げるための実践ステップまでをわかりやすく解説します。BtoBマーケティングの成果を高めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

シャコウではBtoBマーケティングに関する情報をYouTubeで発信しています。初心者の方でもBtoBマーケティングを網羅的に理解できる内容になっていますので、ぜひ参考にご視聴ください。

▼ゼロから始めるBtoBマーケティング第1項

「The Model(ザ・モデル)とは?BtoBマーケ・セールスはなぜ失敗する?」編

リードジェネレーションとリードナーチャリングの概要

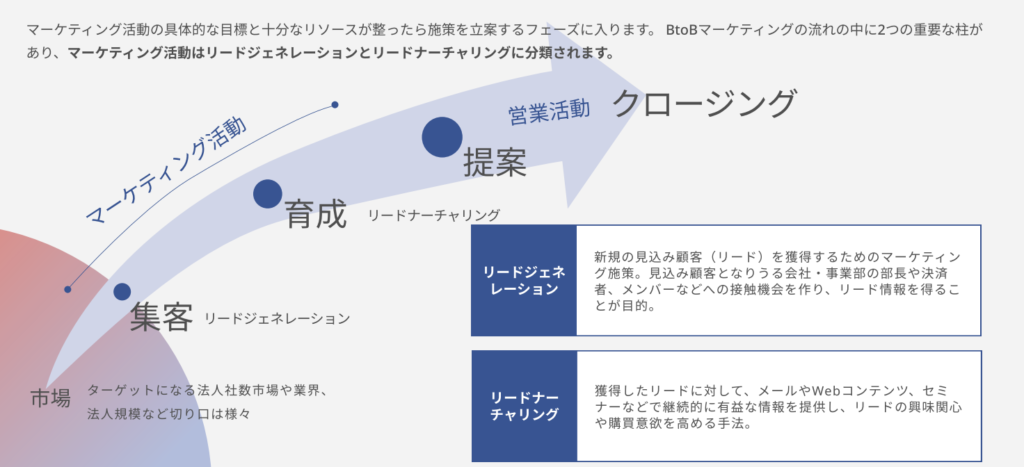

BtoBマーケティングにおいて、顧客との接点づくりから商談化、受注までをスムーズに進めるためには、「リードジェネレーション」と「リードナーチャリング」の概念を正しく理解し、適切に使い分けることが欠かせません。

ここでは、それぞれの役割や位置づけについて解説します。また、混同される「リードクオリフィケーション」についても説明します。

リードジェネレーションとは

リードジェネレーションとは、見込み顧客(リード)を新たに獲得するためのマーケティング活動です。Webサイトからのお問い合わせやセミナーへの申し込み、ホワイトペーパーのダウンロードなどを通じて、企業にとって有望な顧客と接点を持つことが主な目的です。

たとえば、「SEO対策を施したブログ記事から自社サービスに興味を持ってもらい、資料請求フォームを通じてリード情報を取得する」という流れが、リードジェネレーションの典型的な一例です。

このフェーズでは、まだ購買意欲が高くないリードも多く含まれるため、量と質のバランスを意識しながら、幅広い接点を構築することが求められます。

リードナーチャリングとは

リードナーチャリングとは、獲得したリードとの関係性を構築し、購買意欲を高めていくためのマーケティング活動です。すぐに商談化しないリードであっても、適切な情報提供やコミュニケーションを重ねることで、将来的な顧客へと育てていくことが可能になります。

たとえば、メールマーケティングを通じて定期的に業界のトレンド情報を提供したり、リードの興味関心に応じたコンテンツを届けたりすることで、信頼関係を醸成します。

リードナーチャリングがうまく機能すれば、営業に引き渡すタイミングで「購買意欲の高いリード」として渡すことができ、商談の成功率も向上します。

リードクオリフィケーションとは

リードクオリフィケーションとは、獲得したリードのうち「より購買に近いリード」を見極め、優先度をつけるプロセスです。リードスコアリングや属性・行動データの分析を通じて、営業に渡すべきホットリードと、さらにナーチャリングが必要なリードとを振り分けます。

このプロセスを適切に行うことで、営業チームは確度の高い見込み顧客に集中でき、リソースの最適配分が可能になります。また、マーケティング部門と営業部門の連携強化にもつながる重要なフェーズです。

▼「まずはBtoBマーケティングについて詳しく知りたい!」という方は以下の資料も合わせてご覧ください。

リードジェネレーションとリードナーチャリングの違い

リードジェネレーションとリードナーチャリングは、いずれも見込み顧客と向き合うマーケティング活動ですが、その目的や役割、アプローチは大きく異なります。ここでは、両者の違いを整理し、それぞれの必要性を明確にします。

| リードジェネレーション | リードナーチャリング | |

|---|---|---|

| 目的 | 新規リードの獲得 | リードとの関係構築・育成 |

| フェーズ | マーケティングファネルの上流(認知〜興味) | マーケティングファネルの中流〜下流(比較検討〜意思決定) |

| 接触タイミング | 初回接点 | 継続的な接点 |

| 主な手法 | SEO記事、Web広告、ホワイトペーパー など | メール配信、事例紹介、ウェビナー、スコアリング など |

| 刺さるコンテンツ | 興味喚起型、課題解決型のコンテンツ | 事例、詳細資料、比較検討型のコンテンツ |

| 関与部門 | マーケティング部門中心 | マーケティング+営業・インサイドセールスが連携 |

| 主なKPI | ・リード獲得数 ・LPのCV率 ・広告のCTR など |

・メール開封率 ・商談化率 ・商談までのリードタイム短縮 など |

| 成果の種類 | リードの「量」を増やす | リードの「質」を高める |

役割の違い

リードジェネレーションの主な役割は、「新しい見込み顧客との接点を創出すること」です。まだ自社を認知していないターゲット層にリーチし、興味関心を引き出してコンタクト情報を獲得するのが目的です。いわばマーケティングファネルの入口を広げる活動です。

一方、リードナーチャリングの役割は、「すでに獲得した見込み顧客との関係を深め、購買意欲を高めること」です。リードジェネレーションで得たリードをすぐに営業に渡すのではなく、段階的に育てていくことで、最終的な受注率の向上を目指します。

もたらす効果の違い

リードジェネレーションは、見込み顧客の「量」を増やす効果があります。市場の中でまだ接点のない潜在層にリーチできるため、新しいビジネスチャンスを開拓する上で欠かせないステップです。

一方、リードナーチャリングは、リードの「質」を高める効果があります。購買に至るまでの温度感や関係性を段階的に育てることで、営業がアプローチすべきタイミングを最適化できるのがメリットです。結果として、商談化率や成約率の向上が期待できます。

接触タイミングの違い

両者は、見込み顧客と接触するタイミングにも違いがあります。リードジェネレーションは、まだ自社と接点がない潜在顧客との「最初の出会い」をつくるフェーズです。一方、リードナーチャリングは、すでに接点を持った顧客に対して「継続的な接触」を行い、購買までの温度を高めていくフェーズです。

このように、ファネルの上流(認知〜興味)に強いのがリードジェネレーションであり、中流〜下流(比較検討〜意思決定)を担うのがリードナーチャリングです。

使用するコンテンツの違い

リードジェネレーションでは、ターゲットの注意を引くような「課題提起型」や「導入メリットを訴求する」コンテンツが有効です。たとえば、SEO記事、ホワイトペーパー、比較表付きのランディングページなどが代表的です。

一方、リードナーチャリングでは、リードの理解を深めるための「具体的な支援情報」が求められます。導入事例、製品の詳細資料、業界レポート、FAQなどが挙げられます。リードの課題や検討フェーズに合わせた情報提供が重要です。

関与する部門の違い

リードジェネレーションは、主にマーケティング部門が中心となって推進します。Web広告やオウンドメディアの運用、資料ダウンロード施策などが含まれます。

一方、リードナーチャリングにはマーケティング部門だけでなく、インサイドセールスや営業部門との連携が必要です。MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用したシナリオ設計や、リードの反応に応じた営業フォローなど、部門横断の連携が成功のカギとなります。

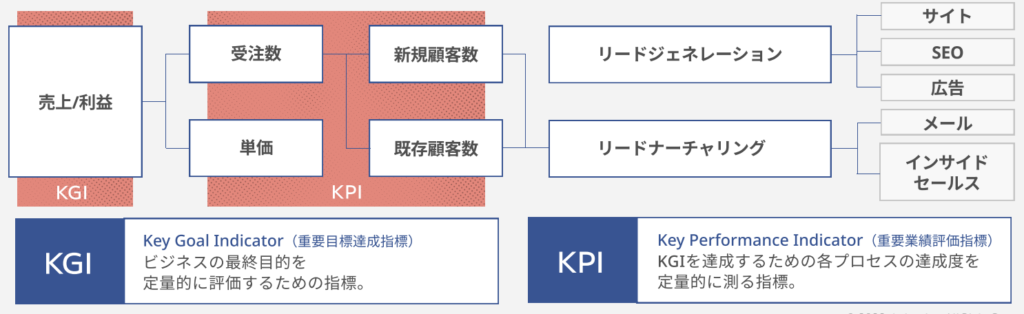

成果指標(KPI)の違い

それぞれの活動において、評価すべきKPIも異なります。

リードジェネレーションの主なKPI

- 獲得リード数

- ランディングページのCV率

- 広告のクリック率(CTR) など

リードナーチャリングの主なKPI

- メールの開封率・クリック率

- 商談化率

- 商談までのリードタイム短縮 など

適切な指標を設定することで、各フェーズの改善がスムーズに進み、全体のマーケティング成果にもつながります。

リードジェネレーションにおける手法

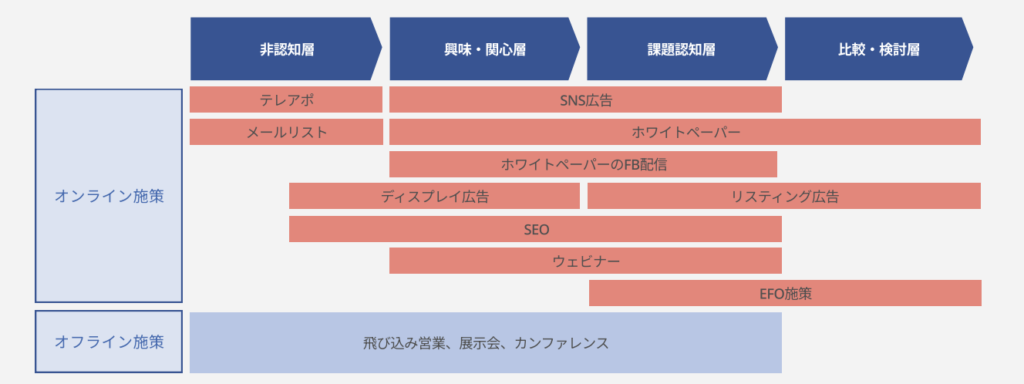

リードジェネレーションでは、いかにターゲットとなる見込み顧客と接点を持ち、情報を取得できるかがカギとなります。ここでは、BtoB企業が実践しやすい代表的な手法を2つの観点から紹介します。

オンライン施策によるリード獲得

デジタルマーケティングが主流となった今、オンライン施策はリードジェネレーションの中心的な手段です。具体的には以下のようなものが挙げられます。

オウンドメディアやSEO記事

検索ニーズに応じた情報を提供することで、自然検索からの流入を獲得し、資料請求や問い合わせへと誘導します。

ホワイトペーパー

課題解決につながる有益な資料を提供する代わりに、フォームからリード情報を取得する手法です。検討フェーズに入った顧客との接点づくりに有効です。

\以下の資料でホワイトペーパーの作り方を詳しく解説!/

Web広告

特定のターゲット層に向けて、興味・関心を引くクリエイティブでアプローチし、LP(ランディングページ)などへ誘導します。リスティング広告やSNS広告などの種類があります。

ウェビナーやオンラインイベント

セミナー形式のコンテンツで、専門性のある情報を発信しながらリード情報を取得できる手法です。双方向性があり、企業の信頼感も高めやすいという特徴があります。

オフライン施策によるリード獲得

デジタル時代でも、業界によってはオフライン施策が有効な場合もあります。対面の強みを活かしながら、より深い接点をつくることができます。

展示会・リアルイベント

来場者と直接話すことで、その場でニーズを把握し、名刺交換などを通じてリード情報を取得します。製品のデモや相談会も有効です。

セミナーや勉強会の開催

専門性の高いテーマで自社主催のイベントを開き、参加者にフォーム登録を促すことでリード獲得につなげます。

紙媒体を活用した広告

業界紙や専門誌など、特定業界に強いリーチを持つ紙媒体を通じて認知を広げ、LPへの導線を設けるといったハイブリッド施策もあります。

リードナーチャリングにおける手法

リードナーチャリングでは、獲得した見込み顧客に対して継続的な情報提供を行い、信頼を醸成しながら購買意欲を高めていくことが目的です。ここでは、オンライン・オフラインの2つの観点から代表的な手法を紹介します。

オンライン施策による関係構築と育成

オンライン施策は、リードの属性や行動履歴に応じて、適切な情報を継続的に届けるうえで非常に有効です。

メールマーケティング(ステップメール、セグメント配信)

リードの興味関心や行動に応じてコンテンツを出し分けることで、最適なタイミングで情報提供が可能になります。MAツールを活用することで、より精度の高い配信ができます。

パーソナライズされたコンテンツ提供

ホワイトペーパーや導入事例、製品比較資料など、リードの検討段階に合ったコンテンツを提供することで、自社への関心度を高めていきます。

ウェビナーのアーカイブ配信やオンデマンド動画

リアルタイム参加できなかった層にも情報を届け、継続的なエンゲージメントを維持できます。

オフライン施策による深い関係性の構築

オンラインだけではカバーしきれない「信頼関係の強化」や「深いヒアリング」には、オフライン施策も有効です。

インサイドセールスによるフォローアップ

獲得したリードに対して、電話やオンライン面談で丁寧なヒアリングを行い、ニーズを明確化。個別課題に応じた情報提供を行うことで、検討のステップを前に進められます。

ユーザー会・交流イベントの開催

既存顧客や見込み顧客を対象にしたリアルイベントは、信頼構築やエンゲージメント向上に効果的です。業界の知見共有やネットワーキングの場としても機能します。

営業訪問による個別提案

リードナーチャリングの一環として、単なる商談ではなく情報提供を目的とした訪問を行うことで、リードとの関係性をより強固にできます。

リードジェネレーションを成功させるポイント

リードジェネレーションは、単にリード数を増やすだけでなく、「自社サービスにマッチする見込み顧客」をいかに多く、効率よく獲得できるかが重要です。ここでは、成果につながるリードジェネレーションのポイントを紹介します。

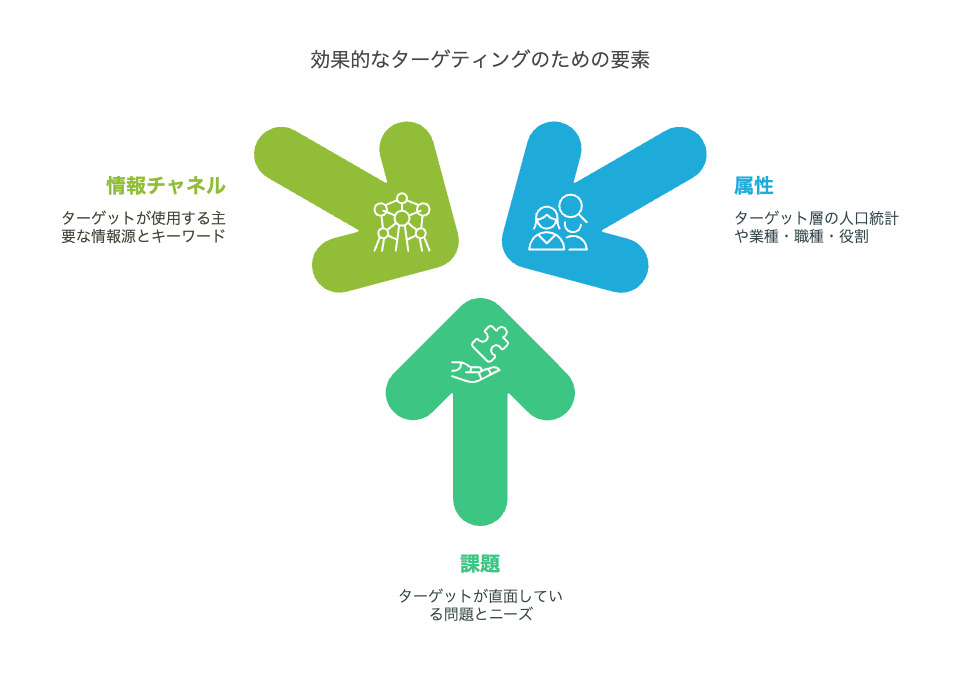

ペルソナ設計とターゲティングを明確にする

どんなに魅力的なコンテンツや広告を作っても、届ける相手がズレていれば、リードの質は上がりません。そのためには、まずペルソナ設計とターゲットの明確化が不可欠です。

- 想定される業種・職種・役職などの属性

- 抱えている課題やニーズ

- 日常的に情報収集するチャネルやキーワード

これらを具体的に言語化することで、施策の方向性やコンテンツの切り口がブレにくくなります。

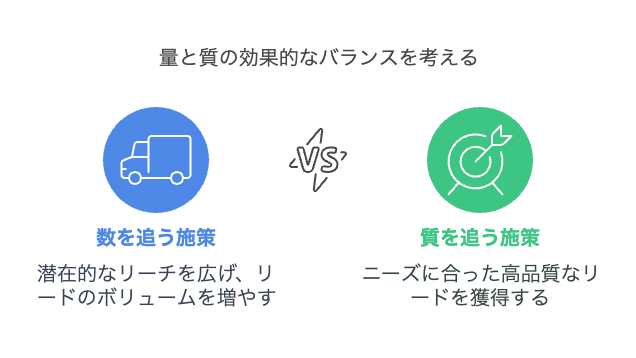

接点の数と質を両立させる施策設計を行う

リードジェネレーションでは、「数を追う施策」と「質を追う施策」のバランスが重要です。

- 数を取る施策:潜在層に広くリーチし、リード母数を増やす

例:SEO記事、SNS広告 - 質を高める施策:顕在層や課題意識の高い層に刺さる情報を提供し、ニーズの合致度が高いリードを獲得する

例:業界特化のホワイトペーパー、ウェビナー・セミナー

この2つを組み合わせ、マーケティングファネルの上流から下流までをカバーすることが成果に直結します。

継続的にデータを分析し、改善を繰り返す

リードジェネレーションの施策は、一度仕組みをつくれば終わりではありません。継続的な効果測定と改善が成果に大きく影響します。

- どのチャネルからのリードが多いか/質が高いか

- LPのCV率、広告のクリック率、資料DL数などKPIの推移

- リード獲得後の商談化率や受注率との関連性

これらのデータをもとにPDCAを回すことで、より効率的なリード獲得へとつなげることができます。

リードナーチャリングを成功させるポイント

リードナーチャリングは、ただ情報を送り続けるだけでは成果につながりません。リード一人ひとりの興味関心や検討フェーズに応じて、適切なタイミング・内容・手段でアプローチすることが鍵となります。ここでは、リードナーチャリング施策を効果的に進めるためのポイントを解説します。

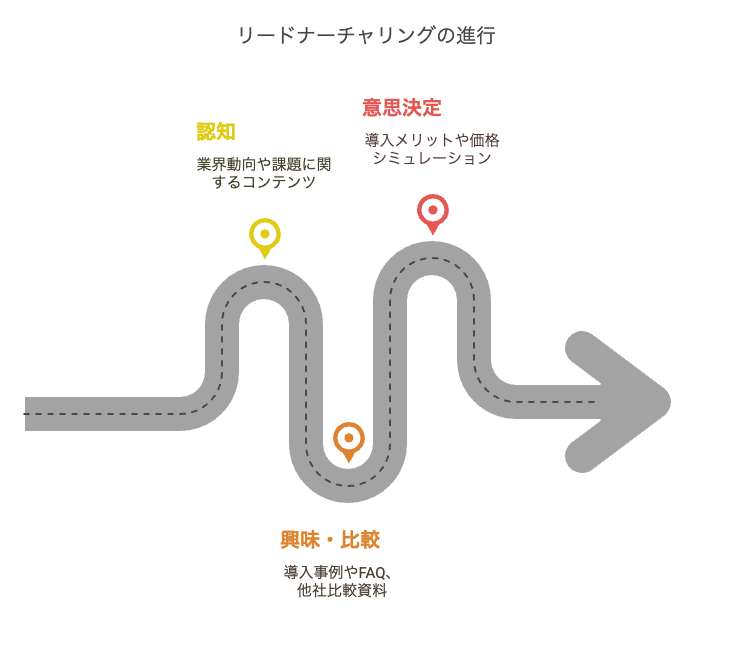

カスタマージャーニーに沿ったシナリオ設計を行う

リードナーチャリングの基本は「今、リードがどの段階にいるのか」を理解し、それに合わせた情報を提供することです。

たとえば、認知段階であれば「業界動向や課題提起型コンテンツ」、興味・比較段階であれば「導入事例やFAQ、他社比較資料」、意思決定段階であれば「導入メリットや価格シミュレーション、相談会への誘導」が適しています。

このように、リードの状態に合わせてメール配信やコンテンツ提供を設計することで、自然な形で検討を前進させることができます。

パーソナライズとタイミングを意識する

リードナーチャリングでは、「一斉配信」ではなく「パーソナライズ」が非常に重要です。リードの属性や行動履歴に応じた情報を届けることで、開封率・反応率・信頼度が格段に高まります。

- 過去にダウンロードした資料や閲覧ページに基づいて内容を出し分ける

- 特定の行動(例:製品ページ閲覧)をトリガーに、次のステップを促すメールを自動送信する

- 定期的なサーベイやニーズチェックで情報のアップデートを行う

こうした「適切な相手に、適切な内容を、適切なタイミングで届ける」設計が、リードナーチャリング成功のカギです。

営業との連携でフェーズ移行をスムーズにする

リードナーチャリングを進めた先にあるのは、営業への引き渡し(=商談化)です。この移行がスムーズにいかないと、せっかく育てたリードを無駄にしてしまう可能性があります。そのためには以下の点に注意しましょう。

- ホットリードの定義を営業と共有しておく

- MAツール上のスコアや行動ログを営業が確認できる状態にしておく

- 営業がリードに接触する前に「今どんな情報を受け取っているか」を把握してもらう

このように、リードナーチャリングの最終フェーズにおいては、マーケと営業の“橋渡し”を丁寧に設計することが重要です。

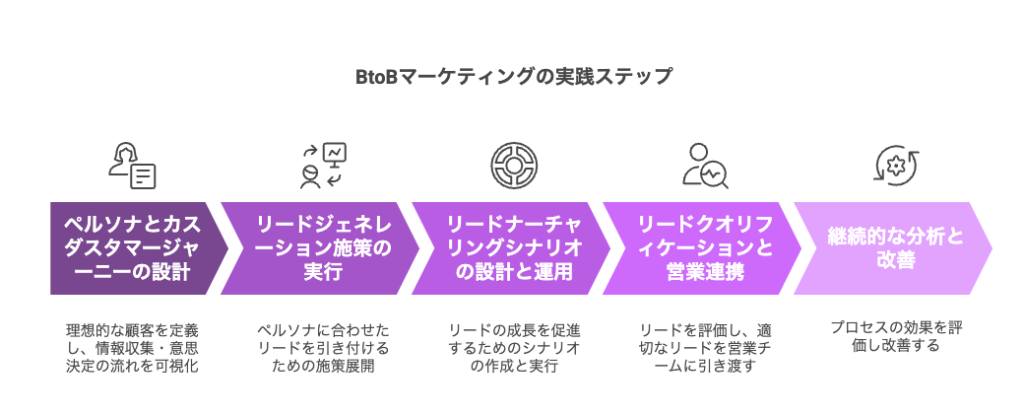

BtoB企業におけるリードジェネレーションとリードナーチャリングの実践ステップ

リードジェネレーションとリードナーチャリングを効果的に行うには、それぞれを「単体で進める」のではなく、一連のプロセスとして戦略的に設計・実行することが重要です。ここでは、BtoB企業が成果を出すための実践ステップを5つのフェーズに分けて解説します。

ステップ1:ペルソナとカスタマージャーニーの設計

まずは、自社にとって理想的な顧客像(ペルソナ)を明確にし、その顧客がどのような課題を抱え、どのようなプロセスで情報収集・意思決定を行うのか(カスタマージャーニー)を可視化します。その際、以下の情報を整理しましょう。

- 誰に向けてアプローチするのか

- どのタイミングで、どんな情報が必要なのか

- オンライン/オフライン、どんな接点が効果的か

この設計が不明確だと、後続の施策が的外れになってしまうリスクがあります。

ステップ2:リードジェネレーション施策の実行

設計したペルソナとジャーニーに基づいて、リードジェネレーション施策を展開します。具体的なリードジェネレーションは前章で説明したとおりですが、施策選びだけでなく、CVポイントの設計やフォームの最適化なども重要なポイントです。

ここでは、「質の高いリードを一定量、安定して獲得できる仕組み化」を目標に進めます。

ステップ3:リードナーチャリングシナリオの設計と運用

リードを獲得したら、すぐに営業へ渡すのではなく、「今このリードはどの段階にいるのか?」を見極め、リードナーチャリングが必要なリードには適切な情報提供を始めます。

移行の判断基準は、MAツールやCRMを活用すると効率的です。リードの行動データ(例:メール開封、資料DL、サイト訪問回数など)や属性に応じて、リードナーチャリング対象かどうかを判断します。

続いて、以下のように段階ごとに最適なコンテンツを設計し、自動で配信する仕組みをつくります。

- 初回:業界トレンドや課題提起コンテンツを送る

- 2回目:導入事例や比較資料で関心を深める

- 3回目:相談会やウェビナーに誘導し、次のステップへ

マーケティングオートメーション(MA)ツールを活用すれば、こうしたメール配信やリード管理を効率化できます。

ステップ4:リードクオリフィケーションと営業連携

リードナーチャリングを進めていくと、リードの中には「すぐに営業と話したい」「導入を検討し始めた」といった温度感の高い状態になる人が出てきます。そうしたリードを見つけ出し、営業にスムーズに引き渡すのがこのステップです。

具体的には、以下のような行動データをもとに、リードの温度感をスコア化(=リードクオリフィケーション)します。

- メールの開封率やクリック数

- 資料のダウンロード履歴

- Webページの訪問回数や滞在時間

そして、ある基準に達したリードは営業に渡し、「いつ、どんな情報を受け取っていたか」「何に興味を示しているか」を一緒に伝えることで、営業が適切な提案をしやすくなります。

マーケから営業へのリードの引き渡しは、条件(SLA※)を事前に明文化することで、スムーズな連携が実現します。

※SLA(サービスレベルアグリーメント)……部門間で取り決める対応基準。「どのスコアで引き渡すか」「営業はいつまでに対応するか」などを合意しておくのがポイント

ステップ5:継続的な分析と改善

すべてのステップは、一度つくって終わりではありません。実施後は必ず数値を分析し、改善のサイクルを回していくことが重要です。特に以下の点に注意して分析を行いましょう。

- リードの質や数の変化

- ナーチャリングメールの反応率

- 商談化率や受注率の推移

- チャネル別の成果比較

定期的なレビューを行い、ボトルネックを特定・改善することで、プロセス全体の最適化が可能になります。

まとめ|リードジェネレーションとリードナーチャリングは一貫した設計が重要

BtoBマーケティングにおいては、「見込み顧客を集める(リードジェネレーション)」だけでなく、「関係性を育て、購買へ導く(リードナーチャリング)」までを一貫して設計・実行することが成果に直結します。両者は別々の取り組みではなく、連動させて初めて効果を最大化できるものです。

また、マーケティング活動は一度つくって終わりではなく、常に顧客の変化に合わせてアップデートする必要があります。「獲得」「育成」「選別」「営業連携」といった流れを一つのプロセスとして捉え、継続的に改善を重ねることが、BtoB企業のリード活用成功の鍵となります。

シャコウならBtoBマーケティング・セールス全領域の上流から下流までサポート

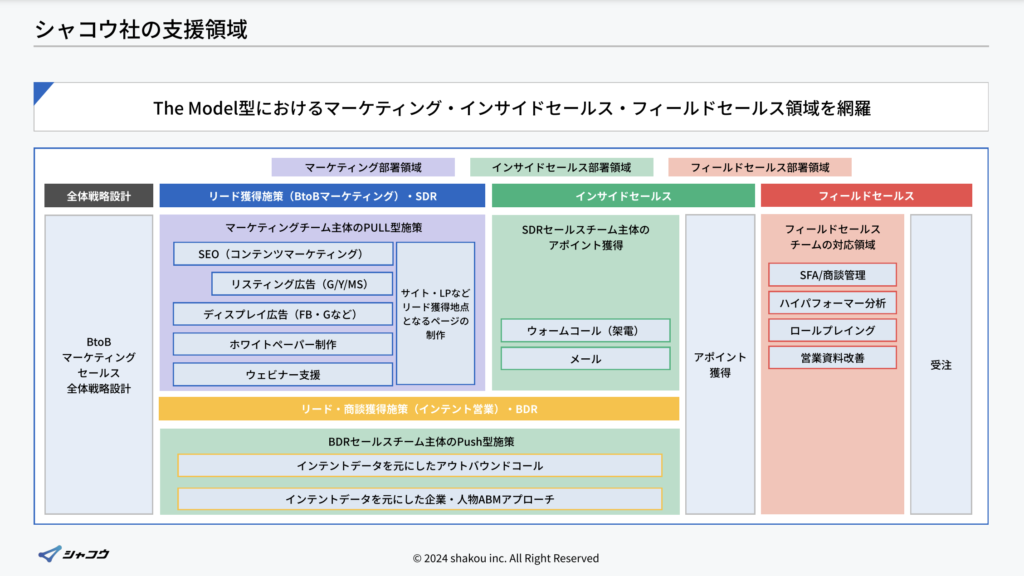

シャコウでは、BtoBマーケティング・インサイドセールス・フィールドセールスの全領域において、上流から下流まで幅広い支援が可能です。

BtoBマーケティング・セールスの全体設計や各領域に関する課題をお持ちの方は、戦略・実行・クリエイティブ・セールスの四位一体の強みを持つシャコウにぜひご相談ください。

BtoBマーケティングに有効なホワイトペーパー制作ならシャコウにお任せ

シャコウでは、リードジェネレーションやリードナーチャリングに有効なホワイトペーパーの制作を、企画からラフの作成、ライティング、デザインまでトータルで対応いたします。

- マーケ戦略に沿った企画・コンテンツ案をご提案

- 幅広い業界・分野に対応できる、経験豊富なチームでの制作

- 読み手に伝わりやすいライティング・デザイン

ホワイトペーパー制作に興味のある方は、以下のリンクからぜひ詳細をご覧ください。

お問い合わせ

お問い合わせ